Wie im Schwarzatal in Thüringen aus Leerständen Neues entsteht

In diesem Teil der Serie Lost Places geht es um das Schwarzatal in Thüringen. Es war einst eine beliebte Ferienregion, heute prägen Leerstände und Abwanderung die Gegend. Doch das soll sich ändern, junge Kreative wollen den Glanz von einst zurückholen.

Das Schwarzatal in Thüringen war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine beliebte Ferienregion - heute ist es eine Gegend, die von Leerständen und Abwanderung geprägt ist. Gasthöfe sind geschlossen, Hotels verrammelt. Nur die prachtvollen Sommerfrische-Bauten, die es in beinahe jedem Ort zu Dutzenden gibt, zeugen vom Glanz von einst.

Schon die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt brachten im späten 19. Jahrhundert die ersten Sommerfrische-Gäste in die Region, um mit ihnen zu jagen, zu wandern oder zu picknicken. Die Eröffnung der Schwarzatalbahn im Sommer 1900 machte das Tal zwischen Rottenbach und Katzhütte auch für Bürger aus den nahen Industriestädten, aus Berlin oder Leipzig, zugänglich.

Mit dem Tourismus wuchs die Infrastruktur. Herbergen und Gasthöfe entstanden, viele davon in der klassischen Sommerfrische-Architektur dieser Zeit, aus einfachem Fachwerk, aber mit wuchtigen und verspielten Dachformen, mit Giebeln, Erkern, später auch verglasten Wintergärten - eine Architektur, die das üppige Grün des Thüringer Waldes ins Haus holte.

In der DDR war das Tal Ziel staatlich organisierter Erholungsurlaube

Auch später, in der DDR, war das kühle Tal beliebtes Ziel staatlich organisierter Erholungsurlaube. Die Ferienheime und Hotels seien zu Urlaubszeiten so voll gewesen, dass im Dreischichtbetrieb gegessen wurde, erinnern sich Ältere. Mit dem Ende der DDR war mit einem Mal alles vorbei. Die Gäste blieben weg, ein Betrieb nach dem anderen schloss.

Verlassene Orte gibt es heute zuhauf. Vor allem große Immobilien wie Gasthöfe, Schulen, Postgebäude, Bahnhöfe stehen leer und hinterlassen einen Hauch von Erinnerung, der immer mehr verblasst.

Hoch über Bad Blankenburg steht das 11.000 Quadratmeter große und 300 Zimmer umfassende ehemalige Sanatorium Schwarzeck. Vandalismus und Verfall haben dem Gebäude arg zugesetzt, doch es geht eine besondere Magie von diesem Ort aus, der Zeugnis ablegt über Jahrzehnte wechselvoller deutscher Geschichte. Unter den Nazis wurde Schwarzeck zur Ingenieurschule der Luftwaffe, später zum Lazarett. In DDR-Zeiten dann SED-Kaderschmiede.

Nach der Wende war für kurze Zeit ein Hotel in dem Gebäude untergebracht, genauso wie Disco, Spielhölle und Tabledance-Bar. Wie so viele Immobilien in dieser Zeit sei es dann an einen Investor gefallen, von dem außer Versprechungen nichts gekommen sei, sagt Markus Kühn von den Schwarzeckfreunden - eine handvoll Leute, die darauf hoffen, dass sich irgendwann ein Investor findet, der das Gebäude zu neuem Glanz erweckt. Auf 20 Millionen Euro wird der Sanierungsbedarf im Wikipedia-Eintrag geschätzt.

Die Nazis wollten Schloss Schwarzburg zum Reichsgästehaus umbauen und demolierten es

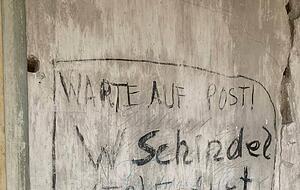

Auf Schloss Schwarzburg ist man einen Schritt weiter. Auch der ehemalige Sitz der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt steht beispielhaft für deutsche Geschichte. Ab 1940 fiel das Barockschloss in die Hände der Nazis, sie zerstörten es großteils, um darin ein "Reichsgästeheim" einzurichten. 1942 mussten sie ihren größenwahnsinnigen Plan aufgeben. Zu DDR-Zeiten müssen Ausflügler auf der Suche nach Abenteuer in das gesperrte Areal eingestiegen sein, auch wenn der Begriff "Lost Place" damals sicher nicht galt. Davon zeugen Graffitis an den Wänden. Ein "W. Schindel aus Erfurt" wartet da zum Beispiel auf Post.

Heute gehört das Schloss zu den 31 Objekten der Thüringer Schlösser und Gärten, zusätzlich hat die Internationale Bauausstellung Thüringen (IBA) die Schwarzburg in ihre Projektliste aufgenommen - es geht wieder was. Seit 2009 laufen Arbeiten, um das Schloss für Besucher zugänglich zu machen. Das geschieht auf umsichtige Art, die die wechselvolle Geschichte des Ortes sichtbar hält, statt das Schloss zu seinen barocken Anfängen rückzubauen.

Lehrende der Bauhaus-Uni in Weimar richten ein typisches Sommerfrische-Haus her

Ein weiteres Beispiel, wie aus Verfall Neues entstehen kann, ist das Haus Bräutigam in Schwarzburg-Dorf. Junge Kreative der Bauhaus-Universität Weimar um Vereinsvorstand Till Hoffmann haben es sich zum Ziel gesetzt, das klassische Sommerfrische-Haus als Ort für temporäres Wohnen und Arbeiten herzurichten - ebenfalls mit Unterstützung der IBA.

Seit drei Jahren arbeiten sie an ihrem Haus, es wird wohl weitere drei dauern, sagt Hoffmann. Natürlich könne er verstehen, wenn die Leute aus dem Ort manchmal skeptisch seien ob des langsamen Fortschritts. Aber inzwischen gebe es auch Einiges an Interaktion: Schwarzburger, die bei "offenen Baustellen" mitarbeiten und die alten Techniken kennenlernen, junge Leute, die eigene Ideen einbringen. Das Projekt sei beispielhaft zu verstehen, sagt er. "Wenn man dieses Haus retten kann, geht das vielleicht auch mit anderen."

Wer mehr über die Sommerfrische-Architektur im Schwarzatal in Thüringen erfahren möchte, hat dazu am 21. August Gelegenheit. Am "Tag der Sommerfrische" sind etwa 20 Objekte im ganzen Tal für Besucher geöffnet.

Serie Lost Places

In loser Folge stellt die Redaktion vergessene Orte in der Region und darüber hinaus vor. Und sie geht der Frage nach, wie aus "Lost Places" mit Mut und Kreativität Neues entstehen kann.

-

Serie "Lost Places": Wie im Schwarzatal in Thüringen aus Leerständen Neues entsteht

-

Tennis-Center Talheim: Wo der Geist der legendären Heilbronn Open weiterlebt

-

Verlassene Gebäude fotografieren: Der Neckarsulmer Gerhard Hölzel hat durch sein Hobby als Lost Places-Fotograf schon viele Gänsehautmomente erlebt

-

Wo die Erbswurst vorbereitet wurde: Blick ins alte Knorr-Mühlengebäude in Heilbronn

-

Ein Hotel, das nie einen Gast sah: In der Nähe von Besançon sollte ein Urlaubsresort für Tausende Gäste entstehen

-

Zeitreise in den Beelitz-Heilstätten bei Berlin

-

Der letzte Rest der Gundelsheimer Konservenfabrik

-

Wasserschloss Menzingen: Durch ein Feuer in den Dornröschenschlaf versetzt

-

Bunkerwald Waldstetten: Früher Waffenlager, heute Lost Place

-

Der vergessene Mönchsee-Tunnel im Heilbronner Osten

-

Bretzfelder Bauernhaus erzählt Geschichten vom Reparieren und Bewahren

Stimme.de

Stimme.de