Beim Thema Radfahren von den Dänen lernen

Auf den Radwegen im Nachbarland Dänemark läuft einiges anders. Statt lückenhafter Streifen haben Radler dort eine abgetrennte Spur. In Heilbronn sorgen Fahrradstraßen und Radwege dagegen bei manchen für Frust.

Ein Stau ist in Kopenhagen keine Seltenheit. Allerdings stehen in der dänischen Hauptstadt nicht die Autos Schlange, sondern Fahrräder. Die Dänen haben das Radfahren an die Spitze der Fortbewegung gebracht. Längst fahren mehr Menschen morgens mit dem Fahrrad nach Kopenhagen rein als mit dem Auto.

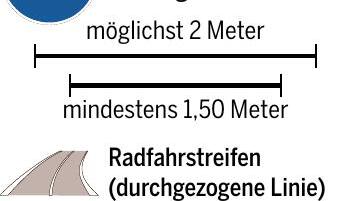

Trotz des Fahrrad-Booms nutzen zwei Drittel der Dänen das Auto als Verkehrsmittel. Doch den Radfahrern räumt die Stadt viel Platz ein: An fast jeder Straße verlaufen Radwege, meist auf beiden Seiten. Während in Deutschland zwischen 1,5 Meter und 2 Meter veranschlagt werden, sind es in Dänemark 1,7 bis 2,20 Meter. In Kopenhagen sind Hauptachsen sogar bis zu 2,80 breit, damit Radfahrer nebeneinander fahren und überholen können. Wir haben nachgeschaut, was die Dänen anders machen.

Getrennte Wege

Was in dänischen Städten wie Kopenhagen und Aarhus sofort auffällt: Fast immer sind Radwege durch einen Bordstein von der Straße und vom Gehweg getrennt. Die nationale Fahrradstrategie des Landes sieht vor, dass solche separaten Fahrradspuren nicht zu Schutzstreifen wechseln sollen oder zu anderen Oberflächen wie Split. Nur an großen Kreuzungen und Gefahrenstellen wird der Radweg blau hervorgehoben, um eine Signalwirkung zu erzeugen. Außerdem warten Radfahrer an Ampeln grundsätzlich vor Autos, damit sie gesehen werden. Sie erhalten einige Sekunden früher Grün, um Abbiegeunfälle zu verhindern.

Annehmlichkeiten

Wer in einer bestimmten Geschwindigkeit radelt, kommt in eine grüne Welle und muss vor Ampeln nicht warten. Wer doch warten muss, findet an vielen Kreuzungen Haltegriffe zum Festhalten. Entlang der Strecken werden oft leicht schräge Mülleimer platziert, damit Müll beim Fahren entsorgt werden kann. Die Dänen heben außerdem ihre linke Hand, wenn sie abbremsen oder rechts ranfahren, damit hinterherfahrende Radler ausweichen können.

Vernetzung

An Bahnhöfen, großen Plätzen und im Stadtzentrum gibt es Fahrradparkplätze und Parkhäuser. S-Bahnen und Züge führen einen Fahrradwagen, in dem Räder mitgenommen werden dürfen. Über Rad- und Fußgängerbrücken sind in Kopenhagen einige Stadtteile schneller auf direktem Weg mit dem Rad erreichbar.

Werbung

Das Radfahren wird vom dänischen Verkehrsministerium massiv beworben als "einfaches, günstiges und zugängliches Verkehrsmittel". Fürs Fahrrad sei kein Führerschein und kein Parkticket nötig. Außerdem nutze das Rad der Gesundheit: Für jeden zurückgelegten Radkilometer profitiere das Gesundheitssystem durch die verbesserte Gesundheit der Bevölkerung und eine längere Lebenserwartung mit umgerechnet einem Euro.

Die Universität Kassel kommt in einer Studie zu einem ähnlichen Ergebnis: Demnach verursachen Autos und Lkw durch Unfälle, Luftbelastung und Klimaschäden etwa 67 Millionen Euro externe Kosten. Beim Rad- und Fußverkehr betrügen die Unfallkosten 2 und 0,7 Millionen Euro, die jedoch durch den gesundheitlichen Nutzen mit 13 Millionen Euro (Rad) und 68 Millionen Euro (Fußgänger) aufgewogen würden.

Milliarden für Autobahnen, Millionen für Radwege

Umsonst ist das nicht, denn auch Radinfrastruktur kostet Geld. Für den Radschnellweg zwischen Bad Wimpfen und Heilbronn werden etwa Kosten zwischen 0,5 und einer Million Euro pro Kilometer veranschlagt. "Das klingt erstmal nach viel Geld", sagt Thomas Stein vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) in Berlin. Allerdings fielen für den Straßenbau Milliardenkosten an, wie bei der A100, deren Ausbau der Bund mit einer Milliarde Euro bezuschussen will. "Ein Radfahrstreifen kostet im Vergleich dazu nichts, wenn nur Farbe aufgetragen wird."

Fahrräder würden zudem keine Straßenschäden und damit kaum Folgekosten verursachen. "Nichts ist günstiger als eine gut gemachte, langlebige Radinfrastruktur", sagt Stein. Teuer sei es erst, ganze Straßen grundsätzlich neu zu ordnen. Einfacher ist es für Kommunen da, vorhandene Straßen zu Fahrradstraßen zu machen, wie zuletzt die Heilbronner Titotstraße. Sie ist seit vergangenem Jahr eine von drei Fahrradstraßen in Heilbronn.

Fahrradstraße ächzt unter Durchgangsverkehr

Matthias Bartenbach, der selbst viel Rad fährt, hat damit negative Erfahrungen gemacht. Zwölf Radfahrer und 86 Autos hat er innerhalb von 20 Minuten in der Badstraße gezählt, der ersten Fahrradstraße Heilbronns. "Fahrradstraße kann man das nicht nennen", sagt er. Ihn stört, dass mehrere Firmen und eine Kaufland-Filiale Einfahrten in der Badstraße haben, obwohl es auf der anderen Seite in der Olgastraße ebenfalls Zugänge gibt.

Am Difu läuft zu Fahrradstraßen derzeit ein Forschungsprojekt. "Unsere Erkenntnisse zeigen, dass Fahrradstraßen oft als Feigenblatt dienen", sagt Thomas Stein. Probleme mit dem Durchgangsverkehr wie in Heilbronn gebe es oft. Diagonal angebrachte Hindernisse seien laut Stein eine Maßnahme, um Autos vom Durchfahren abzuhalten.

Radwege brauchen Priorität in der Politik

Auch die Situation auf der Neckarmeile findet Bartenbach gefährlich, da Fußgänger und Gastro-Personal dort die Fahrt blockieren. "Dort kann ich im Grunde nur schieben. Deshalb fahre ich dort nicht mehr." Besser laufe es in den Niederlanden, dort seien Fußgänger und Radfahrer überall voneinander getrennt unterwegs.

Die vielen Schutzstreifen in der Stadt seien anfangs gut gewesen, meint der Heilbronner. "Sie haben aber zur Folge, dass Autofahrer zu dicht und mit hoher Geschwindigkeit vorbeifahren." Thomas Stein betont, dass eine gute Radinfrastruktur politisch gewollt sein müsse: "Dafür brauche ich eine klare politische Prioritätensetzung. Das wird an vielen Stellen auch Parkplätze kosten, aber dann muss ich klarmachen: Wir haben das so entschieden und jetzt wird es umgesetzt."

Stück für Stück statt alles auf einmal

Dass ein funktionierendes Fahrradnetz nicht von heute auf morgen möglich ist, sei normal. Eigentumsverhältnisse von Grundstücken müssten geklärt werden, sowie die finanziellen Möglichkeiten. "Da muss man sich eben fragen, ob ich warte, bis jeder Meter gesichert ist oder ob ich schonmal anfange, ein Teilstück auszubauen und den Lückenschluss später abzuschließen."

Beispiele dafür gibt es: Derzeit läuft eine Petition mit dem Ziel, den stillgelegten Lerchenbergtunnel zu sanieren und als Verbindungsstrecke zwischen Pfühlpark und der neuen Südbahnhof-Trasse zu nutzen. Heilbronn plant im Rahmen des Masterplans Nachhaltige Mobilität weitere Maßnahmen. Im Landkreis regelt das das Radverkehrskonzept.

Tag des Fahrrads

Unsere Berichterstattung zum Schwerpunkt Fahrrad

-

Wie es für Radfahrer in Heilbronn weitergeht (Premium)

-

Der Fahrradhandel boomt (Premium)

-

Der Fahrradclub fordert eine Neuverteilung der Verkehrsfläche (Premium)

-

Beim Thema Radfahren von den Dänen lernen (Premium)

-

Neue Regeln zum Schutz von Fahrradfahrern polarisieren

-

Interaktive Übersicht zu Unfällen in der Region

-

Wie die Radwege in der Region ausgebaut werden sollen (Premium)

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare