"Cancel Culture wird von allen politischen Seiten instrumentalisiert"

Wie wirkt sich Cancel Culture auf unsere Debattenkultur aus und welche Rolle spielen die sozialen Medien? Wir haben uns über die scheinbar uferlose Thematik mit Christian Bermes, Professor für Philosophie an der Universität Koblenz-Landau, unterhalten.

Herr Bermes, die Diskussionen rund um Cancel Culture sind scheinbar uferlos geworden. Warum ist der Begriff so schwer zu definieren?

Christian Bermes: Es ist ein Ausdruck, der in allen politischen Lagern benutzt wird, und es ist nicht immer klar, was damit gemeint ist. Sehr viel darunter gefasst. Zum Beispiel das, was in den 90er Jahren Political Correctness genannt wurde, dann die verschärfte Diskussion um die sogenannte gendergerechte Sprache, seit einigen Jahren auch Identitätspolitik und die Diskussionen um kulturelle Aneignung. Ich finde aber interessanter, was Cancel Culture über unseren Begriff der Öffentlichkeit aussagt.

Nämlich?

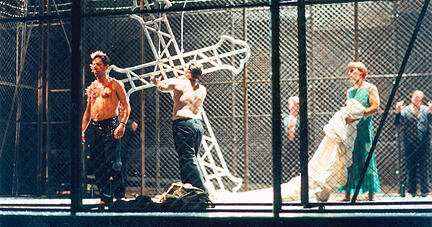

Bermes: Wenn man sich Kritiker und Verteidiger der Cancel Culture anschaut, dann geht es meist darum, die andere Seite in der Öffentlichkeit zu überzeugen. Wenn man das nicht kann, dann soll der öffentliche Raum so bearbeitet werden, dass die anderen zur „richtigen“ Meinung kommen. Die Frage ist, ob dies eine demokratische Öffentlichkeit ausmacht. Oder ob Öffentlichkeit vielleicht erstmal nichts anderes ist, als der Ort, an dem jeder sich selbst ein Bild von vielen wichtigen Dingen machen kann, ohne dass man fortwährend überzeugt werden muss. Ein Bild machen kann man sich beispielsweise durch Journalismus, durch Literatur, aber auch in Theatern oder bei Gesprächen in Akademien. Vielleicht sollten wir über unser Konzept der Öffentlichkeit noch einmal nachdenken.

Stimmt es, dass der Begriff Cancel Culture sich verstärkt von rechten Gruppierungen und Rechtspopulisten zu eigen gemacht wird?

Bermes: Nein, er wird von allen politischen Seiten instrumentalisiert und für die eigenen Zwecke genutzt. Wenn man sich in den entsprechenden Medien und auf Internetseiten auch im linken Spektrum umschaut, wird vermehrt über die vermeintlich positive Seite der Cancel Culture diskutiert. Der einfache Ausschluss „falscher“ Positionen, so meint man, ermögliche Fortschritt. Doch wer bestimmt, was „falsch“ ist und worin liegt der Fortschritt?

Man hat das Gefühl, dass die Diskussionen um Cancel Culture in den letzten Jahren massiv zugenommen haben. Sind wir zu schnell beleidigt?

Bermes: Man kann schon sagen, dass wir ein wenig „feinfühliger“ geworden sind. Vor allem, wenn man zurückblickt auf deftige, politische Debatten der 60er und 70er Jahre. Mir scheint, dass in unserer Debattenkultur so etwas wie eine rhetorische Vernunft verloren geht. Dazu gehört, dass man sich bewusst wird, dass politische und öffentliche Rede keine wissenschaftliche Rede ist. Bei der öffentlichen Rede verbinden sich Logos (die Vernunft) mit Ethos (die Glaubwürdigkeit des Redners) und Pathos (den Leidenschaften). Man muss sich klar machen, dass diese drei Aspekte zusammenwirken, ohne sie funktioniert keine Rede, ohne sie kann man kein Publikum gewinnen.

Oft entwickelt sich eine ähnliche Dynamik: Jemand sagt oder schreibt etwas, das von anderen Leuten als anstößig empfunden wird. Die hochkochende Kritik beginnt auf Social Media und geht dann schnell über auf die angestammten Medien.

Bermes: Es ist ein sich selbst aufschaukelnder Prozess, ein Kreislauf, an dem auch die etablierten Medien beteiligt sind. Ich glaube, dass der Ausdruck der Cancel Culture zur fortwährenden Selbstbestätigung benutzt wird. Die Verteidiger und die Kritiker bestätigen sich selbst, weil beide sich sicher sind, dass nur sie richtig liegen und die anderen falsch. Es ist eigentlich ein Konzept der leeren moralischen Selbstbespiegelung. Das halte ich für demokratiegefährdend. Man kommt dadurch nämlich nicht mehr zur einer sinnvollen Sachdiskussion, da eigentlich nur noch eine Cancel-Culture-Debatte geführt wird.

Würden Sie sagen, dass es durch Cancel Culture einen Angriff auf die Meinungsfreiheit gibt?

Bermes: Das wird strittig diskutiert. Ich würde sagen, dass sie noch kein Problem für die Meinungsfreiheit darstellt. Nehmen wir den Fall der Kabarettistin Lisa Eckhart: Sie wurde unter diskussionswürdigen Bedingungen von einem Literaturfestival ausgeladen, aber ihr wurde kein Berufsverbot erteilt, sie konnte auf anderen Bühnen auftreten. Ein großes Problem gibt es meiner Meinung nach auf der Ebene der Meinungsbildung. Man kann sich keine Meinung bilden, indem man nur sich selbst bestätigt, sondern es muss etwas anderes geben, zu dem man Stellung beziehen kann.

Welche Bedeutung haben die sozialen Medien bei den Diskussionen?

Bermes: Zu Social Media gehören unterschiedliche Formate, zwischen Facebook, Twitter und Instagram gibt es große Unterschiede. Man tut sich keinen Gefallen, wenn man nur mit dem Finger auf Plattformen, Algorithmen oder Konzerne zeigt. Man muss die Nutzer auch mit in den Blick nehmen. Und man muss daran erinnern, dass noch vor 20 Jahren sehr große Hoffnungen in die sozialen Medien gesetzt wurden. Das hat sich nicht erfüllt, und das wird immer deutlicher.

Wie meinen Sie das?

Bermes: Eine funktionierende Demokratie bedarf nicht nur des lebendigen kommunikativen Austauschs, wie er in den Netzwerken praktiziert wird. Es braucht besonders auch demokratische funktionierende Institutionen und Strukturen, die diese Kommunikation in eine Form bringen. Ich denke, dass die Qualitätsmedien auf längere Sicht die Profiteure sind, weil sie zu den Institutionen gehören, die der wilden Kommunikation eine Form geben.

Wohin entwickelt sich unsere Debattenkultur in Zukunft?

Bermes: Mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland langsam auf dem Weg zu einer nüchterneren Diskussion sind, wir werden skeptischer, ob der Begriff Cancel Culture etwas taugt. Nehmen wir Twitter, das, der kommunikativen Form nach, eher als Klatsch und Tratsch zu beschreiben ist. Der ist wichtig für eine soziale Ordnung, doch wichtig bei Klatsch und Tratsch ist auch, dass man ihn nicht so ernst nimmt.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare