Bedroht Cancel Culture die Meinungsfreiheit?

An der sogenannten Cancel Culture spalten sich die Geister. Die einen sehen darin eine berechtigte Reaktion auf intolerable Äußerungen. Die anderen schlagen Alarm, weil dadurch in ihren Augen die Meinungsfreiheit in Gefahr gerät. In einem Pro und Contra legen zwei Redakteure ihre Sicht auf die Dinge dar.

Pro

Von Christoph Feil

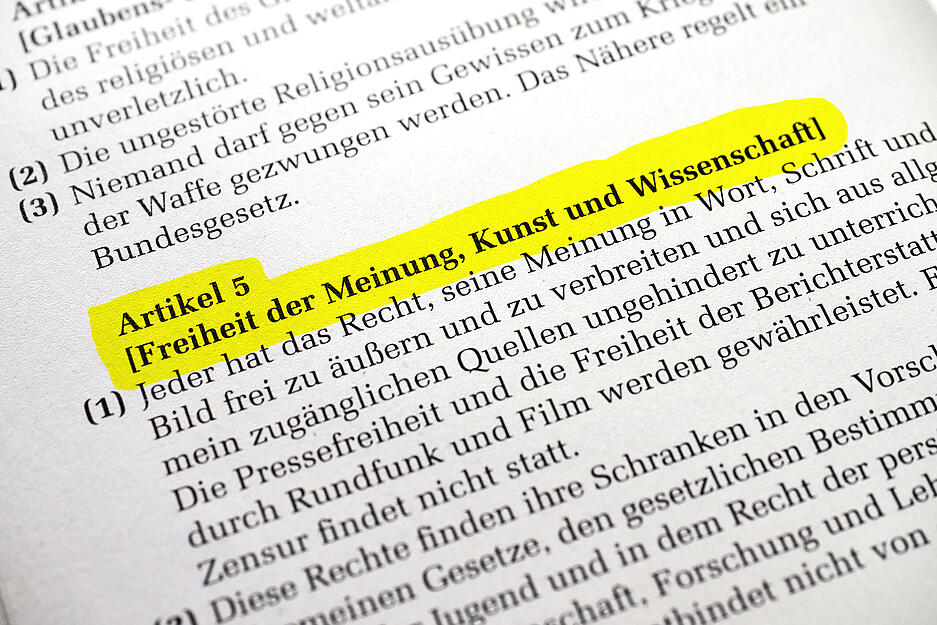

Eine offene Gesellschaft lebt vom Meinungsaustausch. Damit Meinungen ausgetauscht werden können, müssen sie aber zunächst einmal geäußert werden dürfen – innerhalb des geltenden rechtlichen Rahmens. Während also Beleidigungen, Anstiftungen zu Straftaten und Volksverhetzung in der öffentlichen Debatte völlig zu Recht keinen Platz haben, sind Auffassungen, die von meiner eigenen Position abweichen, sehr wohl berechtigt.

Auch eine Ansicht, die ich für geschmacklos oder schlichtweg dumm halte, darf geäußert werden. Das muss ich in einer Demokratie aushalten. Ich kann diese Ansicht ja ignorieren. Oder sie kritisieren. Das muss dann wiederum derjenige aushalten, der sie vertritt. Denn Meinungsfreiheit bedeutet eben nicht zugleich auch Widerspruchsfreiheit.

Eine sogenannte Cancel Culture, also eine Kultur des Ausgrenzens unliebsamer Positionen, würgt den Meinungsaustausch allerdings ab. Denn entweder entzieht sie einem Diskussionsteilnehmer von vorneherein die Bühne, auf der er sich hätte äußern können. Oder sie führt dazu, dass er sich gar nicht mehr zu äußern traut.

Umso bedenklicher wird das Ganze, wenn nicht nur die Äußerung einer Person angeprangert, sondern die Person selbst verächtlich gemacht wird. In den sogenannten sozialen Medien kochen leider allzu schnell die Emotionen hoch, wobei die Reaktionen von übertriebener Empörung bis zu gnadenlosem Furor reichen. Dabei wird oft vergessen, dass Menschen auch Fehler machen und sich irren können. Glücklicherweise wird unsere Gesellschaft vielfältiger, wobei wir alle dazulernen.

Also lasst uns – anstatt zu canceln – lieber im Gespräch bleiben. Denn nur auf diese Weise ist am Ende so etwas wie Verständigung möglich.

Contra

Von Ranjo Doering

Dass die Meinungsfreiheit durch die so genannte Cancel Culture bedroht ist, und dass, egal aus welchem politischen Lager, von Zensur und Meinungsdiktatur gesprochen wird, ist falscher Alarmismus. Nicht jede unbequeme Aussage führt auch zwangsläufig zu einer gesellschaftlichem Ächtung. Nur, weil ein Veranstalter von seinem Hausrecht Gebrauch macht und einen Auftritt (aus welchen Gründen auch immer) absagt, werden Künstler nicht flächendeckend mundtot gemacht. Sie haben weiterhin die Freiheit, über analoge und digitale Kanäle ihre Meinung zu äußern und Gehör zu finden.

Der Vorwurf, dass Sprech- und Meinungskorridore verengt seien, wird durch die mannigfaltigen und kontroversen Debatten rund um die medial aufgebauschten Fälle von Dieter Nuhr, Lisa Eckhart oder Joanne K. Rowling ad absurdum geführt. Solche öffentlichen Diskussionen sind wichtig, da durch sie der gesellschaftliche Konsens immer wieder neu ausgelotet wird. Meinungsfreiheit bedeutet in einer offenen, demokratischen Gesellschaft nicht zwangsläufig, jede Aussage hinzunehmen und unwidersprochen im Raum stehen zu lassen. Wichtig ist, sich immer den Einzelfall genau zu betrachten: Es gibt Beleidigungen und Äußerungen, mit denen niemand einfach davonkommen sollte, bei denen Gegenwind angebracht und Pflicht ist. Verfassungsfeindliche, sexistische, rassistische, antisemitische, transfeindliche oder homophobe Inhalte, außer sie sind im künstlerischen Gestaltungsraum von der Kunstfreiheit im Grundgesetz gedeckt, dürfen nicht einfach toleriert werden.

Es ist gut, und darin liegt ein Vorteil des Internets und der sozialen Netzwerke, dass sich heutzutage mehr Menschen und insbesondere Minderheiten und benachteiligte Gruppen leichter Gehör verschaffen können, dass die Aufmerksamkeit für Diskriminierung sich erhöht hat. Natürlich aber darf aus Angst vor sozialer Ächtung niemand in die Lage kommen, eine unpopuläre Ansicht nicht mehr vertreten zu wollen oder zu können. Weiterhin muss es Räume für Diskurse und widerstreitende Meinungen geben, solange sie niemand diskriminieren. Was für eine konstruktive Debattenkultur fehlt, ist eine moralische Leitplanke, als Basis für einen sich weiterentwickelnden, gesellschaftlichen Konsens. Dazu kommt, dass die Monopolmacht von Tech-Giganten wie Facebook, die in vielen ihrer sozialen Netzwerke eine schier uneingeschränkte Narrenfreiheit garantieren und die Empörungskultur damit befeuern, besser kontrolliert werden muss. Doch das ist eine andere Diskussion.

Kommentare öffnen Stimme.de

Stimme.de

Kommentare