50 Jahre Denkmalschutz: Für etliche Heilbronner Gebäude kam das Bewusstsein zu spät

1972 trat in Baden-Württemberg das Denkmalschutzgesetz in Kraft. In Heilbronn griff es aber erst 1992 - zu spät für etliche historische Gebäude.

Vor 50 Jahren trat in Baden-Württemberg das Landesdenkmalschutzgesetz in Kraft. Die Stadt Heilbronn hat das nicht daran gehindert, noch im selben Jahr das historische Stadtbad abzureißen und dort eines der hässlichsten Gebäude in der Geschichte der Stadt zu errichten: das Wollhauszentrum, ein Kind seiner Zeit, ein Zeugnis des Betonbrutalismus.

Und: Nur 16 Monate vor Inkrafttreten des Gesetzes jagten die Stadtväter am anderen Ende der Allee Theodor Fischers Jugendstiltheater in die Luft, um den Weg frei für eine Linksabbiegespur zu machen. Die Abbruchbirnen kreisten munter weiter. Schließlich griff das neue Gesetz in der Käthchenstadt erst anno 1992 mit Fertigstellung der notwendigen Denkmalliste.

Zum Himmel schreiende Bausünden, aber auch einige wenige geglückte Beispiele von geretteter Baukultur, kurzum die Stadtentwicklung und ihren jeweiligen Zeitgeist: Das reflektiert Architekturhistoriker Dr. Joachim Hennze dieser Tage besonders - wegen der Jubiläen, aber auch wegen seines Abschieds von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Heilbronn. 20 Jahre lang hat sie der heute 65-Jährige geleitet.

Vier Perioden der Stadtentwicklung

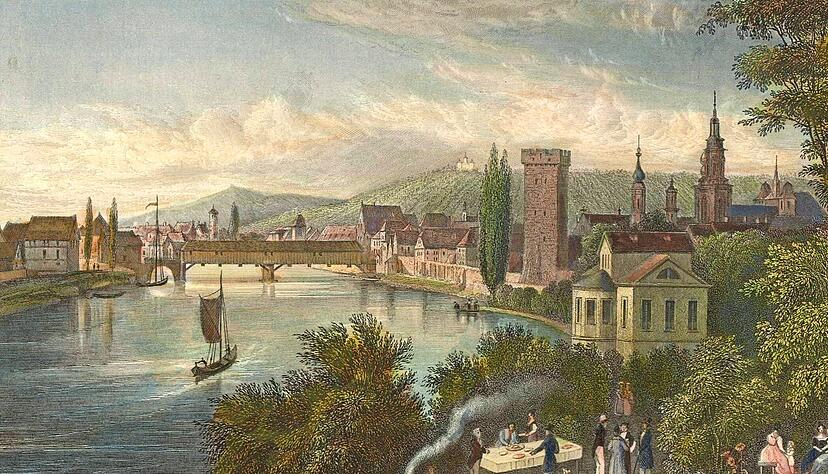

Heilbronns gesellschaftliche und architektonische Struktur lässt sich laut Hennze in vier Perioden einteilen: Über Jahrhunderte war die durch Wein, Handwerk und Handel recht reiche Reichsstadt von engen Gassen, Fachwerkhäusern und einigen Prunkbauten rund um Rathaus und Kiliansturm geprägt. Nach dem Fall der Stadtmauern entwickelte sich die Neckarstadt im 19. Jahrhundert zur überregional bedeutsamen Handels- und Industriemetropole.

Fabriken, Arbeiterhäuser, aber auch schmucke Villen tauchten im Stadtbild auf. Doch der Zweite Weltkrieg machte fast alles zunichte. Etliches haben aber auch der rasche Wiederaufbau und die Wirtschaftswunderzeit zu verantworten. Nur wenige historische Gebäude wurden rekonstruiert, Straßen diktierten die Stadtplanung. Hennze spricht von der Zeit der architektonischen Austauschbarkeit.

Erst Ende der 1970er erhoben sich kritische Stimmen aufgeklärter Bürger gegen den Massenwohnungsbau und "die unheilvolle Allianz von Idealen der klassischen Moderne und der Bauökonomie". Kurzum: Man besann sich langsam auf Baukultur und entdeckte vor allem im relativ heil gebliebenen Osten und in der Südstadt die vielen Gründerzeitgebäude neu: von der 1977 verkehrsberuhigten Werderstraße bis zu prunkvollen Villen, deren Sanierung zusammen mit ambitionierten modernen Neubauten seit den 1990ern die vierte, aktuelle Periode der Stadtentwicklung markieren.

Was ein Denkmal zum Denkmal macht

Bleibt die Frage: Was macht ein Denkmal zu einem solchen? Laut Gesetz sind Denkmale "von Menschen geschaffene Dinge oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt". Auf die Frage, inwieweit ein Denkmal verändert werden darf, antwortet der Gesetzgeber fatal banal. "Beurteilungsmaßstab" sei "in subjektiver Hinsicht das Empfinden des für die Belange des Denkmalschutzes aufgeschlossenen Betrachters". Wie es um dieses "Empfinden", oder besser: den gesellschaftlichen Stellenwert von Baudenkmälern bestellt ist?

Arno Lederer, der in der Bahnhofsvorstadt die Schmoller-Schule erweitert und das Heinrich-Fries-Haus gebaut hat - also zwei Zeugnisse der neuen Baukultur - hat dazu einen erhellenden Schlüsselsatz geprägt: "Denkmale sind tendenziell anstrengend. Sie fragen nach dem, was war, warum es war. Sie fragen nach den Unterschieden zwischen Gestern und Heute." Mit Bedauern stellt der Stuttgarter Star-Planer fest: "Daran scheint kaum noch jemand interessiert." Die alten Bauten würden geduldet, solange sie schön sind und den heutigen Bedürfnissen entsprechen. "Stellen sie sich aber quer, stehen sie gar ökonomischen Interessen im Wege, dann im Zweifel weg damit."

In Heilbronn gibt es 414 Denkmäler

Beispiele dafür gibt es in Heilbronn bis heute. An der Allee wich die Villa Hauk der Volksbank, an der Badstraße eine Villa einer Lkw-Zufahrt und an der Neckarsulmer Straße eine historische Backsteinfabrik dem Lidl. Auch die Tage des Schwabenhauses sind gezählt. Wobei historische Gebäude nicht automatisch geschützt sind, sondern nur, wenn sie auf der Denkmalliste stehen, die vom Landesamt für Denkmalpflege erstellt und regelmäßig überprüft wird. Heute enthält sie für Heilbronn 414 Denkmäler, das jüngste ist die 1959 gebaute Michaelskirche in Neckargartach. In dem 2007 erschienen Band Denkmaltopographie für den Stadtkreis Heilbronn ist alles anschaulich aufgelistet.

Im Alltag hat der Denkmalpfleger mit Bauherren zu tun, deren Einstellung er so auf den Punkt bringt: Was ihnen nicht passt, muss weg, was etwas kostet, soll der Staat zahlen. Gleichzeitig hebt er ein Postulat des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz hervor: "Nicht der Glanz einiger durchrestaurierter Großobjekte darf oberstes Ziel des Denkmalschutzes sein, sondern die Substanzerhaltung möglichst vieler historischer Zeugnisse über eine Periode höchster Gefährdung hinweg."

Zu viel Technik, zu wenig Emotion

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind vor allem technischer Natur, etwa der Brandschutz sowie Umwelt- und Klimaaspekte. So sind auch die Feuertreppen am Trappenseeschlösschen und am Schießhaus Kinder ihrer Zeit. Und Photovoltaik, die Landesbauministerin Nicole Razavi auch auf Dächern von Denkmälern durchdrücken will? Hennze sieht darin eine "unausgegorene Ansage der Verzweiflung", zumal nur ein Prozent aller Gebäude Denkmäler sind. Zum großen Bedauern des scheidenden Denkmalpflegers rückt angesichts der vielen technischen Vorgaben heute der emotionale Aspekt von Baukultur in den Hintergrund: Häuser, Plätze und Städte als Orte mit Atmosphäre, als Wohlfühlorte.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare