"Um einen ICE-Bahnhof Heilbronn ist es zappenduster"

Der aus Öhringen stammende Stadtplaner Hansjörg Bohm macht wenig Hoffnung auf eine bessere Bahnanbindung Heilbronns.

"Ein Durchgangsbahnhof für die Landeshauptstadt Stuttgart", lautete die Dachzeile eines Artikels in der Heilbronner Stimme am 23. Oktober 1990. Mehrere Jahre bevor die Deutsche Bahn ihre Pläne für "Stuttgart 21" publik machte, hatten bereits drei junge Stuttgarter Stadtplaner mit einer solchen Idee für Schlagzeilen gesorgt. Einer davon: Regierungsbaumeister Hansjörg Bohm.

Herr Bohm, als junger Stadtplaner hatten Sie, Klaus Gurk und Christian Wendt die Idee eines Durchgangsbahnhofs für Stuttgart, heute bekannt als Stuttgart 21. Wie stehen Sie heute dazu?

Hansjörg Bohm: Unser damaliger Denkansatz, wie er sich vier Jahre später in Stuttgart 21 widerspiegelte, überzeugt mich nach wie vor: Die Umwandlung flächenintensiver Kopfbahnhöfe in schlanke Durchgangsbahnhöfe steigert die bahnbetriebliche Wirtschaftlichkeit - mehr Züge auf weniger Gleisen - und ermöglicht Stadtwachstum nach innen. Die Kosten für die Neugestaltung rechtfertigen sich aus diesem Doppelnutzen. Hingegen argumentieren die Kopfbahnhof-Befürworter einseitig, nur bahnbetrieblich. Zwar versprechen auch sie neue Baugebiete, jedoch nur als planerisches "Abfallprodukt". Hohe Bahndämme schneiden Quartiere wie das Pragviertel weiterhin ab und mindern ihre Lagequalität enorm. Stuttgart 21 ist mehr als bloßes Hektar-Denken.

Und zum umstrittenen Tiefbahnhof?

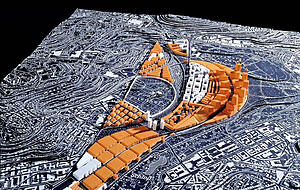

Bohm: Bald nach Veröffentlichung unserer Studie mehrten sich bei mir Zweifel, ob Bahnhof-Drehungen die milliardenteuren Tunnelstrecken rechtfertigen. Ist das Prinzip nicht auch mit Verlagerungen möglich? Kurz nach unserer Stuttgarter Studie dachte ich an einen Brücken-Durchgangsbahnhof am Neckarknie. Er wäre mit viel weniger Gleistunnels ausgekommen, auch weil die Gäubahn voll angebunden geblieben wäre. Auf den frei werdenden Flächen hätte Stuttgart dem neuen Hauptbahnhof am großen Fluss entgegenwachsen können.

Ist S21 den zukünftigen Anforderungen gewachsen?

Bohm: Natürlich ist mir die Kritik an den horrenden Baukosten, an dem zu kleinen Tiefbahnhof und an seinen gefährlichen Schrägbahnsteigen bekannt. Erstere mögen in milderem Licht erscheinen, wenn man die fast immer über der allgemeinen Inflation liegenden Baupreissteigerungen ab 1994 herausrechnet. Der schlanke Tiefbahnhof mit acht Bahnsteigkanten kann die Nagelprobe erst nach Inbetriebnahme bestehen - oder nicht. Noch ist das Spekulation.

Haben die Gegner womöglich doch recht?

Bohm: In Debatten und in Publikationen beeindruckte mich das hohe bahnfachliche Niveau der Kritiker. Dies vermisste ich oft auf der Pro-Seite. Doch das wichtigste und zugleich schrecklichste Contra-Argument waren für mich die Wasserwerfer im Schlossgarten. Wer so antwortet, kann ja nur unrecht haben. Das bleibt an S21 kleben. Mehr noch - es diskreditiert große Komplett-Lösungen für andere Eisenbahnknoten von vorneherein. Und das ist fatal.

Nun gibt es Überlegungen, einen Teil des Kopfbahnhofs zu erhalten. Halten Sie das für sinnvoll?

Bohm: Ein Hybrid aus neuem Tief- und teilerhaltenem Kopfbahnhof vereinigt die Nachteile von Stuttgart 21 und "Oben bleiben". Mit milliardenschwerem Aufwand wären ein neuer Durchgangsbahnhof und Tunnels gebaut, ohne dass die Gleisbarrieren verschwänden. Dann wären wir zum Heimerl"schen Urkonzept zurückgekehrt, das in den 1980er-Jahren genau dies vorsah. Für eine eventuell notwendige Erweiterung des Tiefbahnhofs sollte es andere, neue, auf jeden Fall elegantere Möglichkeiten geben.

Was müsste oder könnte noch in der Umsetzung getan werden, damit S21 gut in Betrieb gehen kann?

Bohm: Stuttgart 21 ist fast fertig. Der Deutschlandtakt steht, auch für den neuen Tiefbahnhof. Viel Entscheidungsspielraum gibt es also nicht mehr - bis auf eine Komponente: Die Anbindung der Gäubahn über die Flughafen-S-Bahn zeigt, welch" Kleingeistigkeit doch in Stuttgart 21 steckt. Im Kern ist das Jahrhundertprojekt nur eine ICE-Haltestelle zwischen Mannheim und Ulm. Die Chance, aus Stuttgart einen richtigen Fernverkehrsknoten zu machen, der Magistrale Mannheim-Stuttgart-München eine zweite, Zürich-Stuttgart-Würzburg/Nürnberg hinzuzufügen, wurde vertan.

Sie haben gerade das Stichwort Flughafen genannt. Was bringt Stuttgart 21 für Heilbronn?

Bohm: Hier kann S21 seine Vorteile ausspielen: Umsteigefrei in weniger als einer Stunde von Heilbronn zum Flughafen Stuttgart. Für den Wirtschaftsstandort Region Heilbronn dürfte der Frankfurter Flughafen ungleich wichtiger sein. Nach dorthin dauert die Zugfahrt mit Umsteigen in Mannheim auf den ICE zwei Stunden. Bei einer Luftlinienentfernung von gut 100 Kilometern ist dieses Angebot wenig attraktiv. Geschäftsleute lassen so ihr Auto kaum stehen.

Warum bekommt Heilbronn keinen Fernverkehr?

Bohm: Die Würfel für die Abseitslage von Heilbronn zu allen ICE-Magistralen sind mit der Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart gefallen, die weit südwestlich an Heilbronn vorbeiführt. Wie seinerzeit Göttingen an der ICE-Strecke Hannover-Würzburg hätte die Region in den 70er-Jahren um eine nordöstlichere Trassenführung kämpfen müssen, die eine Ausschleifung zum Heilbronner Hauptbahnhof ermöglicht hätte.

Was würde ein Ausbau der Frankenbahn bringen?

Bohm: Leider lässt sich diese Strecke selbst mit Neigetechnik nicht so beschleunigen, dass sie fahrzeitlich konkurrieren kann. Prompt verkehren alle ICE von Norden nach Stuttgart über Frankfurt und Mannheim. Damit sich eine weitere ICE- oder IC-Linie wenigstens im Zweistundentakt lohnt, müsste das Fahrgastaufkommen zwischen Würzburg und Stuttgart, vor allem in der Region Heilbronn, groß genug sein. Anscheinend ist das nicht der Fall. Oder wäre das eine nähere Untersuchung wert?

Heilbronn-Franken ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands. Sind das keine Argumente für die DB?

Bohm: Ihre Frage trägt die provozierende Antwort in sich: Wenn die Region wirtschaftlich so dynamisch ist - hat sie dann hochwertigen Schienenpersonenfernverkehr überhaupt nötig? Die politisch unkorrekte Einsicht ist, dass Weinsberger Kreuz, A6 und A81 die wahren Standortfaktoren für die wirtschaftliche Attraktivität der Region sind. Trotzdem wartet Heilbronn mit einem Erfolgsmodell auf: Der Regionalstadtbahn. Bei der Bewältigung der täglichen Pendlerströme sollte diese sich positiv bemerkbar machen. Die Stadtbahn ist ein Markenzeichen für Heilbronn geworden. Ist das nichts?

Welche Impulse müssten aus der Region kommen, damit Heilbronn wieder Fernverkehr bekommt?

Bohm: Um einen ICE-Bahnhof Heilbronn ist es zappenduster. Eine winzige Chance, Fernverkehr in die Region zu bringen, liegt in der Ertüchtigung des süddeutschen West-Ost-Korridors Karlsruhe/Stuttgart-Nürnberg auf ICE-Niveau. Voraussetzung hierfür ist, dass nördlicher Oberrheingraben und Knoten Frankfurt trotz aller Kapazitätsverbesserungen irgendwann so überlastet sind, dass Richtung Berlin oder Dresden zwingend alternative Fernverkehrsrouten gefunden werden müssen. Und das, ohne bei Fahrzeiten Kompromisse zu machen.

Wie könnte so eine Lösung aussehen?

Bohm: ICE zwischen Karlsruhe/Stuttgart und Berlin/Dresden können über eine Aus- und Neubaustrecke Karlsruhe/Stuttgart-Heilbronn-Nürnberg und über die bestehende Schnellfahrstrecke Nürnberg-Erfurt um bis zu eine halbe Stunde schneller sein als über Frankfurt. In den 90er-Jahren präsentierten zwei Münchner Verkehrsplaner und ich bei der IHK Heilbronn-Franken ICE-Trassen zwischen Karlsruhe, Stuttgart und Nürnberg über Heilbronn unter dem Namen "Unterländer Schnellbahn". Diese wurde damals als "Vision" abgetan. Wittert die Region Heilbronn das Momentum für die zweite Chance, fasst Mut, fordert den großen Wurf, kann aus der "Unterländer Schnellbahn" doch noch Wirklichkeit werden.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare