Marode Infrastruktur am Neckar: "Der Bund muss handeln"

Laut Jens Schwanen vom Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt steht es um den Neckar noch schlechter als um andere Wasserstraßen.

Werden sie nun ausgebaut oder nicht? Der Streit um die Neckarschleusen hält an. Aus Sicht von Jens Schwanen, dem Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt, ist der Neckar ein besonders eklatantes Beispiel für den schlechten Zustand der Wasserstraßen.

Es wird viel geklagt über den Zustand von Schienen und Straßen in Deutschland. Wie steht es um die Wasserwege?

Jens Schwanen: Der Zustand ist besorgniserregend. Man hat über Jahrzehnte versäumt, in den Erhalt der Bausubstanz zu investieren. Etwa die Hälfte der Schleusen und Wehre an den Bundeswasserstraßen wurde vor 1950, etwa zehn Prozent der Anlagen wurde vor 1900 errichtet. Fast 85 Prozent der Schleusenanlagen sind laut Auskunft des Bundes mittlerweile in einem unzureichenden oder ungenügenden Zustand. Man kann sagen: Die Infrastruktur ist auf Verschleiß gefahren worden, und der Investitionsstau ist gewaltig. Großer Handlungsdruck besteht am Neckar.

Inwiefern?

Schwanen: Das technische Lebensalter der Schleusen beträgt etwa 80 Jahre, auf dem Neckar ist es überschritten. Das weiß der Bund seit vielen Jahren, und er muss handeln. Wenn dort ein Schleusentor kaputt geht, ist die Wasserstraße gesperrt. Da gibt es keine Umleitungen oder Umfahrungsmöglichkeiten.

Der Neckar nimmt innerhalb der maroden deutschen Wasserstraßen noch einen der hinteren Plätze ein?

Schwanen: Das kann man ohne Weiteres sagen. Der Handlungsdruck ist groß. Das ist alles durch Studien mehrfach belegt.

Berlin favorisiert aber die Sanierung, nicht den allseits geforderten Ausbau der Schleusen für 135-Meter-Schiffe.

Schwanen: Genau darum dreht sich der Streit. Den Sanierungsbedarf stellt niemand infrage. Wenn man aber im Bestand saniert, trägt man eine veraltete Technik in die Zukunft, ohne die Infrastruktur für zeitgemäße Schiffe anzupassen.

Aus Sicht der Branche sind also 135 Meter das Maß der Dinge und die auf dem Neckar üblichen 105-Meter-Frachter ein Fall fürs Museum?

Schwanen: Museumsreif sind diese Schiffe nicht. Den Bedarf für kleinere Schiffe gibt es durchaus, etwa für den Verkehr auf Kanälen mit ihren engeren Kurvenradien, aber nicht auf dem Rhein und auch nicht auf dem Neckar.

Und weniger als 135 Meter bringt nichts?

Schwanen: Man muss differenzieren. Schüttgut wie Salz, Erde oder Kohle kann man auch auf kürzeren Schiffen transportieren. Große Transportzuwächse gibt es aber bereits heute und auch zukünftig beim Transport von Fertigwaren in genormten, 20 Fuß langen Containern. Da bringt ein 110-Meter-Schiff, das für den Massenguttransport Sinn macht wirtschaftlich nichts.

War es richtig, dass Heilbronn ein Terminal für den Containerumschlag auf der Straße, auf der Schiene und auf dem Schiff gebaut hat? Im Moment funktioniert das nur vom Güterzug zum Lkw, weil es kaum Containertransport auf dem Neckar gibt.

Schwanen: Das ist Ausdruck einer Fehlentwicklung, vor der wir schon lange warnen. Es ist alarmierend, wenn der klimaschonende Transport auf dem Wasser deshalb zurückgeht, weil die Infrastruktur nicht funktioniert. Im Zuge der anstehenden Schleusensanierungen muss der Bund schon aus Umweltschutzgründen die Möglichkeit für einen ressourcenschonenden Gütertransport mit größeren und zeitgemäßen Schiffen schaffen.

Ist Binnenschifffahrt so umweltfreundlich, wie behauptet wird?

Schwanen: Zunächst mal ist der Neckar ja da. Und er kann für Gütertransporte genutzt werden, ohne dass die Bevölkerung durch Staus und Lärm belästigt wird und neue Straßen oder Schienenstrecken gebaut werden müssen. Was den Antrieb angeht: Das Binnenschiff verbrennt Diesel in Tankstellenqualität. Angesichts der enormen Mengen, die schon mit kleinen Schiffen transportiert werden können, ist die Umweltbilanz nicht schlecht. Ein Binnenschiff ersetzt locker 100 Lastwagen.

Wie sieht es mit modernen Antrieben aus?

Schwanen: Natürlich ist da Luft nach oben. Die Branche ist durchaus innovations- und investitonsfreudig. Aber man muss auch sehen, dass die meisten Schiffe nicht Reedereien, sondern Einzelunternehmern gehören. Wenn ein neuer Motor 800 000 Euro kostet, muss sich das Investment auch lohnen. Da sind wir bei den Zukunftsperspektiven und bei der Notwendigkeit, in die Infrastruktur zu investieren.

Der Anteil der Binnenschifffahrt am Güterverkehr liegt bei bescheidenen sieben Prozent. Ausbau und Sanierung am Neckar würden mehr als eine Milliarde Euro kosten. Viel Geld angesichts der geringen Bedeutung der Binnenschifffahrt?

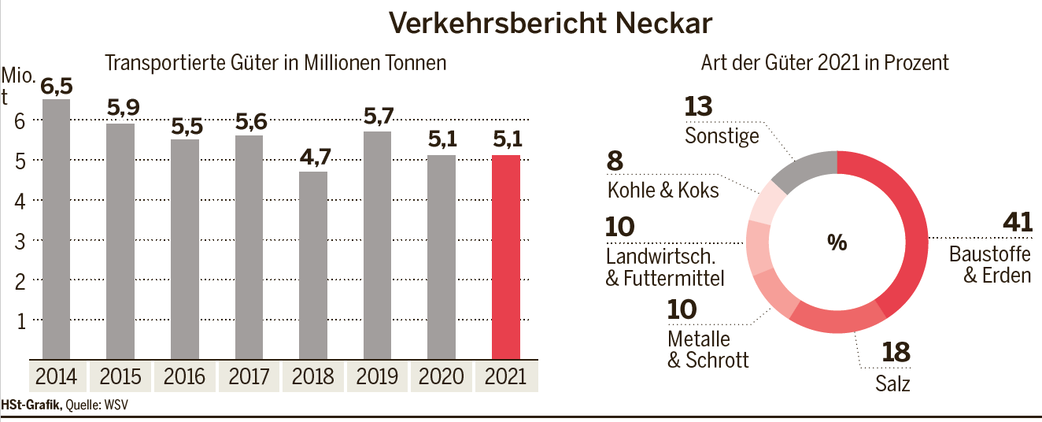

Schwanen: Auf den ersten Blick mag der Binnenschiffsanteil gering erscheinen. Man muss aber sehen, was drinsteckt. Das sind nicht die Nahverkehre, auf Schiffen werden nicht die Päckchen von DHL, Amazon und Co. zum Kunden transportiert, sondern Rohstoffe, die für den Industriestandort Deutschland essenziell sind. Das sind etwa Baustoffe, Erden, Salz, Kohle, aber auch Container mit Waren, die dann im Land weiter verteilt werden. Der Anteil mag bescheiden sein, er ist aber eminent wichtig.

Es gibt immer mehr Niedrigwasser. Wird der Klimawandel der Binnenschifffahrt ein Ende setzen?

Schwanen: Studien zeigen, dass für Panik kein Anlass besteht. Auf den Flüssen geht es nicht darum, die Fahrrinnen auf ganzer Länge zu vertiefen. Man kann das Wasser nicht herbeibaggern. Wir müssen Engpässe beseitigen, wie es etwa am Mittelrhein derzeit passiert. Da geht es um 20 Zentimeter mehr Fahrrinnentiefe. Probleme mit Niedrigwasser haben freifließende Flüsse, Rhein, Elbe und Donau. Auf Flüssen, die wie der Neckar durch Schleusen geregelt sind, sinkt der Pegel auch bei längerer Trockenheit nicht so stark ab wie etwa auf dem Rhein.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare

Helmut Sieber am 28.12.2022 19:04 Uhr

Oje, ich glaub Herr Schwanen war noch nicht am Neckar. Was passiert wenn ein Schleusentor kaputt ist? Die Schifffahrt funktioniert trotzdem. Warum? Und Sanierungsstau? Meine eigene Beobachtung sagt, dass ständig irgendwo Schleusentore und Antriebe erneuert werden und eine der beiden Schleusenkammern dazu trockengelegt ist. Der Neckar hat im Unterschied zu Main und Mosel zwei Schleusenkammern. Ich vermute dass jährlich Millionenbeträge in den Erhalt fließen. Diesen Betrag hätte er gerne auch nennen können. Die Aussage dass 135m für den Neckar nicht zu lang sind ist auch falsch.