Vor Halloween und Allerheiligen: Das hat es mit dem Reformationstag auf sich

Von Donnerstag auf Freitag überschneiden sich drei ganz unterschiedliche Feiertage. Was hinter dem Reformationstag steckt, den evangelische Christen am Donnerstag feiern.

Alle Jahre wieder leuchten im Herbst ausgehöhlte Kürbisse mit Kerzen in Schaufenstern, an Kindergärten und vor Privathäusern. Diese früher kaum gekannten, inzwischen aber schwer in Mode gekommenen Herbstgestecke sind nur der Vorgeschmack auf den großen Schabernack: An Halloween, also am 31. Oktober, ziehen Jungen und Mädchen, mehr oder weniger gruselig verkleidet, durch die Gassen, klingeln an Haustüren und fordern frech „Süßes oder Saures“.

Auch kommerzielle Anbieter wissen das Fest zu nutzen. Zunehmend steigen in Clubs und Hallen der Region Heilbronn wilde Partys, die angesichts der skurrilen Kostüme an Fasching erinnern, so auch an diesem Donnerstag.

Alle Jahre wieder wird deshalb Kritik laut, vornehmlich von kirchlicher Seite. Denn das aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten importierte Geschäft mit dem Schrecken tangiert zwei wichtige christliche Feiertage. Wobei Allerheiligen mit etwas gutem Willen tatsächlich mit Halloween in Verbindung gebracht werden könnte. Den Reformationstag stellen die ausgehöhlten Kürbisse aber auf den Kopf.

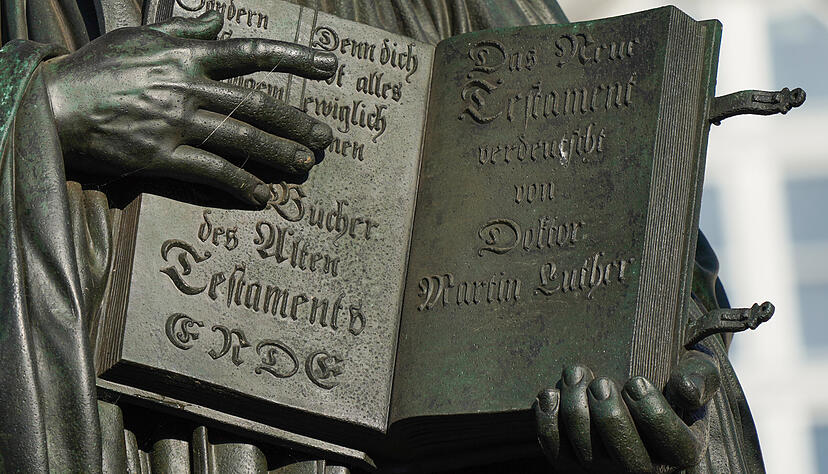

Martin Luther und seine 95 Thesen: Das steckt hinter dem Reformationstag

Traditionell feiern evangelische Christen am 31. Oktober den Tag der Reformation. Vielerorts finden besondere Feiern statt, so auch um 19 Uhr in der Heilbronner Kilianskirche. Der Reformationstag ist aber in Baden-Württemberg kein gesetzlicher Feiertag – im Gegensatz zu den Bundesländern und Stadtstaaten Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.

Der Überlieferung nach hat der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther (1483-1546) am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche genagelt. Gleichzeitig hat er sie dem Mainzer Bischof zugeschickt. Luther kritisierte Missstände in der Kirche, vor allem den Ablasshandel und den Lebenswandel von Klerikern. Außerdem definierte er das Wesen des christlichen Glaubens in Gottes Gnadenzusage und in der Rechtfertigung durch Jesus Christus.

Erst im 19. Jahrhundert verfestigte sich der einheitliche Gedenktag, der 31. Oktober, im Kalender. Reformation und Thesenanschlag sind aber nicht gleichzusetzen. Das Gedankengut breitete sich schon vor 1517 aus. Früh mündeten die Inhalte in unterschiedliche Glaubensordnungen.

Mit den Anhängern des lutherischen Bekenntnisses, darunter die Reichsstadt Heilbronn, konkurrierten diejenigen zweier Schweizer: die des Züricher Huldreych Zwingli (1484-1531) und die des Genfer Johann Calvin (1509-1564).

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare