Wie Heilbronns ältester Verein die Zeit überdauert hat

Auf eine mehr als 200-jährige Geschichte können nicht viele Vereine zurückblicken. Vieles hat sich in dieser Zeit geändert, manches allerdings nicht. Eine Ursachenforschung. Und: Wie sich im Vereinswesen die deutsche Geschichte spiegelt.

Gemeinschaft fördern, Traditionen leben, gemeinsamen Freizeit-Interessen in einem offiziellen Rahmen nachgehen – diese Bestrebungen gibt es in Deutschland schon seit mehreren hundert Jahren. Doch längst nicht alle Vereine haben die vielen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der vergangenen Jahrhunderte überlebt. Daher fragt Stimme-Leserin Regina Schacke: „Welcher Verein in Heilbronn ist der älteste?“

Schacke selbst ist mit dem Vereinsleben bestens vertraut. Sie leitet eine Selbsthilfegruppe für Fibromyalgie der Deutschen Fibromyalgie Vereinigung (DFV) e.V. und ist seit 30 Jahren Mitglied im ATC Blau-Gold, der inzwischen als „ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn“ firmiert. Damit ist Schacke zugleich Mitglied der TSG 1845 Heilbronn – und damit in einem der ältesten Sportvereine der Region.

Doch der älteste Verein ist die TSG Heilbronn nicht, was vor allem seinem Zweck geschuldet ist. Denn erste reine Sportvereine gründeten sich vermehrt erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts, Vereine mit anderen Zwecken hatten sich zu dieser Zeit längst etabliert. So auch jene, die ein musisches Miteinander pflegen. Weit vorne in der Liste der ältesten noch bestehenden Vereine der Region ist daher der Philharmonische Chor Heilbronn. Gegründet 1818, kann er 2021 auf 203 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken.

Chöre haben in der Region eine lange Tradition

Verschiedene glückliche Fügungen hätten dazu geführt, dass der Verein auf eine so lange Existenz zurückblicken kann, sagt der zweite Vereinsvorsitzende und Chronist des Chores, Lothar Heinle, zu 203 Jahren. Während sich seitdem viele Rahmenbedingungen verändert haben, sei die gesungene Literatur eine der Konstanten des Vereins. „Haydns ‚Schöpfung‘ steht auch heute noch immer mal wieder auf unserem Programm, genauso wie bei unserem Gründungskonzert. Die Tradition der großen Oratorien hat den Chor bis heute geprägt“, erklärt Heinle. Und dass das „Verdi-Requiem“ bereits 1876 – zwei Jahre nach seiner Uraufführung in Mailand – in Heilbronn gesungen worden sei, zeige auch, dass sich der Verein schon im 19. Jahrhundert am damaligen Zeitgeist orientiert habe.

„Wir haben allerdings einige Vereine, die schon seit vielen Jahren bestehen“, betont Gerald Kranich, Präsident des Heilbronner Chorverbandes. Neun weitere Vereine, darunter die TGV Eintracht Beilstein (1823), der Liederkranz Widdern (1825) und der Sängerbund Neckarsulm (1830), bestehen seit mehr als 180 Jahren. Der Philharmonische Chor Heilbronn sei gar der zweitälteste Verein im gesamten Schwäbischen Chorverband. Im Sport sind neben der TSG Heilbronn vor allem die Heilbronner Schützengilde (1827), der TSV Neuenstadt (1845) und die Interessenvertretung Turngau Heilbronn (1862) als älteste Vereine zu nennen. Die Ursprünge der Schützengilde reichen bis ins Spätmittelalter zurück.

Freimaurer, Sprachpuristen und Studenten als Wegbereiter

Die Ursprünge des Vereinswesens in seiner heutigen Ausprägung liegen im 19. Jahrhundert, genauer in der Zeit des Vormärz. Zuvor, im 17. Jahrhundert, gab es die Sprachgesellschaften als organisierte Zusammenkünfte. Im Laufe des 18. Jahrhunderts kamen politische Klubs, Freimaurerlogen, literarische Gesellschaften und Studentenverbindungen als vereinsähnliche Organisationen hinzu. Im Jahr 1848 garantierte schließlich ein Reichsgesetz erstmals die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit als Grundrecht, was zu einer Welle von Vereinsgründungen führte. Seitdem sind Vereine ein fester Bestandteil des deutschen Alltagslebens und Freizeitverhaltens.

Die bewegte Geschichte des deutschen Volkes und gesellschaftliche Entwicklungen lassen sich daher noch heute an Vereinsnamen, -gründungen, -fusionen, -umbenennungen, -auflösungen und -verboten ablesen. Auf Namen mit lateinischem Ursprung (etwa Viktoria oder Fortuna) folgten vielerorts solche mit patriotischem (etwa Germania oder Borussia), ehe sich später durch zahlreiche Migrantenvereine – gerade im Sport – auch fremdsprachige Vereinsnamen etablierten.

Neben externen Einflüssen wie beispielsweise erzwungenen Auflösungen und Verboten während der Zeit des Nationalsozialismus müssen sich Vereine auch mit internen Faktoren auseinandersetzen: Mitgliederschwund, Insolvenz, Erfolglosigkeit oder das Bündeln von Kräften durch Fusionen führen immer wieder zu Auflösungen traditionsreicher Vereine.

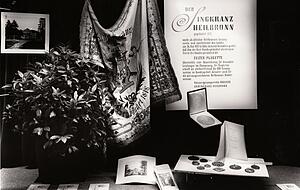

Prominente Stadtgesellschaft sichert das Überleben des Heilbronner Singkranzes

Was also hat der Philharmonische Chor Heilbronn besser gemacht als viele andere Vereine, deren Chroniken längst zu Ende geschrieben worden sind?

Zunächst bleibt festzustellen: Gesungen wurde immer. 1818 im Königreich Württemberg ebenso wie 2021 in Deutschland. Das unterscheidet den Chor etwa von Fußballern oder Philatelisten. „Besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts standen viele vermögende Heilbronner Familien hinter dem Verein“, weiß Vereinschronist Lothar Heinle zu berichten, „darunter auch Theodor Lichtenberger, der erste Direktor der Heilbronner Salzwerke“. Die Notabeln engagierten sich im Verein und unterstützen ihn finanziell. Dadurch überlebte er und mit ihm sein Vermögen die Umwälzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts – Depression, Inflation, Weltkrieg und Währungsunion.

Dass der Ende des 19. Jahrhunderts geplante Bau eines eigenen Konzertsaales nicht realisiert wurde, sondern der Verein stattdessen bis 1933 in der alten Heilbronner Harmonie eine Heimat fand, lässt sich mit Blick auf die wirtschaftlichen Probleme der späten 1920er Jahre als glückliche Fügung beschreiben. Dass die Nationalsozialisten bis 1945 zwar immer wieder mit den Sängern aneinandergerieten, aber ob der prominenten Mitglieder und Förderer aus der Stadtgesellschaft kein Interesse an einer Auflösung oder einem Auftrittsverbot des Vereines hatten, half ihm durch die braunen Jahre der deutschen Geschichte.

Nachwuchsprobleme machen auch vor Sängern nicht halt

Bis in die 1950er Jahre war die Mitgliedschaft im „Singkranz Heilbronn“, wie der Verein noch bis 1972 hieß, auch mit gesellschaftlichem Prestige verbunden. „Neue Sänger wurden von anderen eingeführt und oft waren ganze Familien Teil des Chores. Das führte zu einem hohen Zusammenhalt“, erzählt Heinle. Außerdem habe es in Heilbronn lange Zeit keine vergleichbaren Alternativen für Chorgesang gegeben. „Das alles hat den Chor am Leben gehalten.“

Heute geht es dem Philharmonischen Chor allerdings wie vielen Vereinen: Die rund 80 Mitglieder sorgen sich ob des fehlenden Nachwuchses um die Zukunft. „Wenn gute Tenöre und Bässe fehlen, dann wird es mit Stücken aus dem 19. Jahrhundert einfach schwierig“, sagt Lothar Heinle. „Auch wir sind inzwischen kein Selbstläufer mehr.“

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare