Warum es immer weniger Dorfwirtschaften gibt

Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie steht das Gastgewerbe unter Druck, Existenzen stehen auf dem Spiel. Unabhängig von der pandemiebedingten Lage betrifft das Aus gastronomischer Betriebe massiv den ländlichen Raum.

"Für das Dorfgasthaus klassischer Prägung wie vor 40 Jahren, für das gibt es immer weniger Frequenz", sagt Daniel Ohl. Stammtisch, Frühschoppen, Kartenspiel - das war einmal. Zumindest weitgehend. "Manche haben vielleicht noch dieses Bild im Kopf vom Dorfgasthaus, das am Sonntagmorgen aufgeschlossen wurde, in dem es einen gemischten Braten mit brauner Soße gab – und das war’s an Marketing. Ein Gasthaus, in dem die Leute nach der Kirche ein Bier getrunken haben und in dem sie Karten gespielt haben – heute gehen sie nicht mal mehr in die Kirche."

Daniel Ohl ist Pressesprecher des Dehoga Baden-Württemberg und hat die Entwicklungen der Gastronomie im Blick. Eigentlich hat er gerade ganz andere Sorgen: Hotels fehlen die Buchungen, den Gastronomen die Feiern, jetzt auch noch die Lokal-Schließungen. Unabhängig von der Situation in der Corona-Pandemie betrifft das Aus gastronomischer Betriebe massiv den ländlichen Raum.

In Großstädten steigt die Zahl der Betriebe sogar

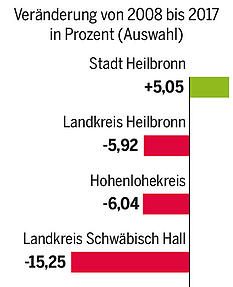

Im ganzen Bundesland Baden-Württemberg hat sich deren Zahl von 26.435 im Jahr 2008 auf 24.522 im Jahr 2017 verringert, eine Abnahme um etwa mehr als sieben Prozent. Im Detail ist das Bild aber ambivalent.

In den Großstädten ist die Zahl gastronomischer Betriebe in diesen zehn Jahren vielfach gestiegen: Im Stadtkreis Heilbronn um etwa fünf, in Mannheim um fünfeinhalb Prozent. Klar, dabei handelt es sich um Lokale aller Art, auch um Imbisse. Die großen Verlierer sind ländliche Regionen wie der Main-Tauber-Kreis (-24,4 Prozent), der Neckar-Odenwald-Kreis (-17,74 Prozent) oder der Landkreis Schwäbisch Hall (-15,3 Prozent). Das hat Gründe.

"Die Betriebe im ländlichen Raum, häufig inhabergeführt, haben Ertragsprobleme", sagt Ohl. Die Kosten seien stärker gestiegen als die Umsätze. "Das trifft einen typischen Landgasthof mehr als eine Systemgastronomie in einer Innenstadt." Hinzu kommt der Strukturwandel im ländlichen Raum, oder wie Ohl es formuliert: "Dörfer werden zu Schlafdörfern. Die Freizeitgestaltung der Menschen driftet woanders hin. Man trifft sich lieber dort, wo man arbeitet. Eben in der Stadt, die für alle gut zu erreichen ist."

Wirte finden kein Personal

Die Wirte beschäftigt vor allem eine Sorge: Personalmangel. "Wenn man früher ein Inserat für eine Küchenhilfe aufgegeben hat, dann stand das Telefon nicht mehr still", erzählt Ute Frisch von der Traube in Obersulm-Eichelberg. Heute müsse man froh sein, wenn sich überhaupt jemand meldet. "Man findet niemanden", sagt auch Roland Roth vom Adler in Erlenbach. "Der Platz vor der Theke ist halt immer besser als der hinter der Theke, ist deshalb so ein Spruch von mir." Renate Ammüller vom der Gaststätte "Zur Sakristei" in Lehrensteinsfeld sieht es lakonisch: "Die Leute wollen ihr Wochenende haben."

Auch Daniel Ohl weiß um die Personallage, auch in Bezug auf Betriebsnachfolger aus der eigenen Familie. "Die Möglichkeiten für gut ausgebildete Köche oder Servicekräfte sind groß. Wer eine Fachausbildung hat, für den ist die Übernahme des elterlichen Betriebs nur eine von mehreren Optionen." Und wer als Nachfolger "erstmal viel Geld reinstecken muss, dem vergeht der Spaß". Doch Ohl macht auch Mut. "Es gibt seit fast zehn Jahren keinerlei Nachfrageproblem." Die Menschen "schätzen das Angebot", das ihnen Lokale auf dem Land bieten. "Erfolg ist möglich, wenn die Betriebe zeitgemäß aufgestellt", sagt der Dehoga-Mann.

Früher war nicht alles besser

Dass sich die Zeiten gewandelt haben, muss nicht nur negativ sein. Stammtische waren schließlich ziemlich exklusive Angelegenheiten, auch die Qualität hat sich mancherorts verbessert. "Erfolgreiche Landgasthäuser haben ein signifikant höheres Küchenniveau als vor 30 Jahren", sagt Daniel Ohl. "Auch wenn es weniger Betriebe im ländlichen Raum gibt, heißt das nicht, dass dort keine Erfolgsperspektiven bestehen würden", betont der Dehoga-Pressesprecher zudem.

Erfolgsfaktoren seien neben einem hohen Küchenniveau etwa komfortable Gästezimmer und Alleinstellungsmerkmale, eine hübsche Aussicht oder ein schöner Biergarten etwa. „Wenn in einigen Gegenden keine gastronomische Versorgung mehr da ist, dann bricht Lebensqualität weg“, sagt Ohl – und auch touristische Perspektiven. Eigentlich war Baden-Württemberg „ein sehr erfolgreiches Tourismusland“ – vor der Corona-Krise. Diesen Aufschwung mitzunehmen, so er denn wieder einsetzt, darin sieht der Dehoga-Mann eine Zukunftsperspektive für die Dorfgaststätten. Denn es seien nicht unbedingt die Großstädte gewesen, die vom Interesse der Reisenden profitiert hätten.

Überhaupt bedarf es eines größeren Einzugsgebiets. Etwas, das es in früheren Zeiten bereits gab. "Früher sind viele aus Heilbronn über das Jägerhaus zu uns rausgelaufen", sagt Gerhard Ammüller von der Lehrensteinsfelder Sakristei. So ähnlich, nur in eine andere geografische Richtung, kennt das auch Roland Roth noch. "Viele Ältere aus der Stadt sind zu uns gekommen, weil es auf dem Land halt doch ein bisschen günstiger ist."

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare