Topografie des Todes zum Tag der Zerstörung Heilbronns am 4. Dezember 1944

Vor 77 Jahren wurde die Stadt Heilbronn bei einem Bombenangriff wenige Monate vor Kriegsende zerstört, über 6500 Menschen starben. Die Gedenkstätten zum 4. Dezember 1944, zu Opfern und zu Verbrechen der Nazis sind ambivalent.

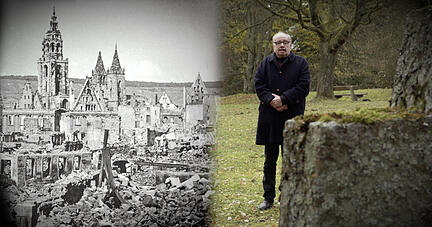

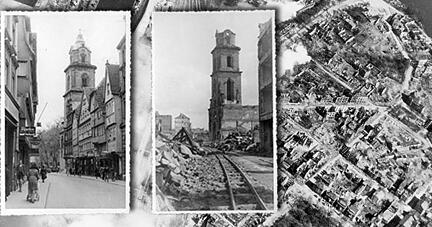

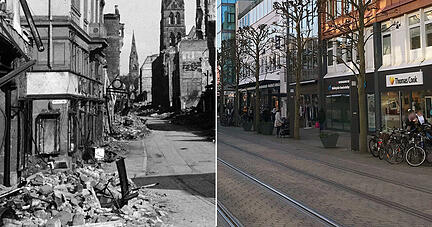

Mit nackten Zahlen ist das Grauen kaum zu fassen: Heute vor 77 Jahren, am 4. Dezember 1944, werfen von 19.18 und 19.55 Uhr 282 Lancaster-Flieger der British Air Force über dem Stadtkern von Heilbronn und über dem Böckinger Bahnhofsgebiet 668 Tonnen Spreng- und 422 Tonnen Brandbomben ab. Die historische Altstadt, eine der schönsten zwischen Straßburg und Prag, brennt lichterloh. Kaum ein Stein bleibt auf dem anderen, kein Gebäude bleibt heil. 62 Prozent der Gesamtstadt werden zerstört. Mehr als 6500 Menschen - genau weiß man das bis heute nicht - kommen ums Leben. Sie verbrennen im Feuersturm, ersticken in Luftschutzkellern, werden von Trümmern erschlagen, von Splittern getroffen.

Netz des Erinnerns

Dieses Datum, der 4. Dezember 1944, hat sich tief ins kollektive Bewusstsein der Region eingebrannt. Es war ein Montag. Bis heute lassen die Ereignisse vielen Menschen keine Ruhe. Die Versuche, das Unfassbare zu begreifen, zu verarbeiten, sind vielfältig. Neben den wiederkehrenden Gedenkveranstaltungen gibt es in Heilbronn auffallend viele Gedenkstätten, die das Andenken an Opfer von Krieg und Gewalt hoch halten. In Anlehnung an den Stadthistoriker Peter Wanner könnte man von einer "Topographie der Erinnerung" und einem "Netz des Erinnerns" sprechen. In dem vom Stadtarchiv herausgegebenen Sammelband "Heilbronn 1933ff." beleuchtet der Stadthistoriker die Gedenkorte im Umfeld des Ersten und Zweiten Weltkriegs.

Alte Begriffe verklären Sterben als Heldentod

Kritisch hinterfragt Wanner überkommene Formate und Bezeichnungen wie "Ehrenfriedhof" und "Ehrenhalle", weil sie das tausendfache Sterben im Krieg als Heldentod verklären und militaristische Ideologien unreflektiert übernehmen. So spricht NSDAP-Bürgermeister Heinrich Gültig bereits am 6. Dezember 1944 mit Kreisleiter Richard Drauz vom "Ehrenfriedhof". Bei diesem Begriff ist es geblieben. Bis heute findet über dem 12.000 Quadratmeter großen Massengrab im Köpfertal, in dem laut Gedenktafel 4985 Menschen verscharrt wurden, jährlich die offizielle Gedenkfeier der Stadt statt.

Ex-Nazi formulierte Gedenkworte in "Ehrenhalle"

Der Hauch der Nazi-Zeit weht auch in der "Ehrenhalle für die Toten des Zweiten Weltkriegs", die 1963 im ehemaligen Stadtarchiv innerhalb des Rathaus-Areals eingeweiht wurde. Neben Modellen vom früheren, vom zerstörten und vom heutigen Heilbronn zieren dort Verse eines einstmals überzeugten Nationalsozialisten, Dr. August Köhler, die kalten Steinplatten. Außerdem werden die Soldaten und die Opfer der Luftangriffe als "unsere Toten" und "unsere Opfer" bezeichnet. Bei "405 Verfolgten, die um ihrer Rasse, ihres Glaubens und ihrer Überzeugung willen ihr Leben verloren", fehlt das Possessivpronomen, als wären die ermordeten Juden, Kommunisten oder Kranken keine Bürger dieser, "unserer" Stadt gewesen.

Verbrechen der Nazis nicht vergessen

Wer vom 4. Dezember 1944 spricht, darf den damaligen Kontext nicht vergessen. Denn dem Kriegsverbrechen der englischen Bomber ging der europaweite Terror der Deutschen voraus. Schon bei der Machtergreifung 1933 begannen die Nazis Regimekritiker und Juden zu verfolgen, nicht erst in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als überall in Deutschland Synagogen brannten. Die Reichspogromnacht bildet den Auftakt zur systematischen Vernichtung von Millionen Juden, "Nicht-Ariern" und politischen Gegnern. Stätten und Zeichen zu deren Erinnerung ließen nach 1945 lange auf sich warten: 1966 wurde ein 1,45 Meter auf 90 Zentimeter großer Rest der Synagoge mitten auf der Allee installiert, danach mehrmals verrückt und zuletzt neben einer Kuppel-Skulptur an der Allee 4 neu gefasst. Auf dem jüdischen Friedhof im Breitenloch findet sich seit 1984 ein ähnlicher Stein und seit 1987 die Holocaust-Stele für 234 jüdische Bürger, die in Konzentrationslagern starben.

KZ in Heilbronn-Neckargartach

Auch in Heilbronn gab es ein KZ. Oberhalb der Böllinger Straße in Neckargartach erinnert ein Mahnmal bei einem Massengrab an mindestens 295 Opfer des SS-Arbeitslagers Steinbock. Es war im September 1944 errichtet und beim Vormarsch der Alliierten in den letzten Kriegstagen aufgelöst worden. Ein Schattendasein fristet das sogenannte Polenkreuz im Gewerbepark Schwabenhof, das schon 1945/46 von ehemaligen polnischen Zwangsarbeitern aufgestellt worden war, sogenannten Displaced Persons (DPs), die in der ehemaligen Priesterwaldkaserne untergebracht waren.

Multipler Gedenkort Hafenmarktturm

Auf vielen Friedhöfen, nicht nur in Heilbronn, finden sich Gräber von Kriegs- und KZ-Opfern, "Ehrenfelder", "Ehrenhaine" und Denkmäler für gefallene Soldaten der beiden Weltkriege, in Frankenbach gar eines mit einem NS-Adler. Eine Sonderstellung kommt dabei inmitten der Stadt dem Hafenmarkt zu, den Peter Wanner als "multiplen Gedenkort" bezeichnet. Die von Paul Bonatz und Emil Beutinger 1929 entwickelten Pläne wurden 1933 von Nazi-Bürgermeister Heinrich Gültig als "Verschandelung" gestoppt und "im Sinne der nationalsozialistischen Auffassung" modifiziert. So hatte man zunächst alle Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Heilbronner Soldaten angebracht, die jüdischen aber bald eliminiert, um sie 1945 unter Beutinger wieder anbringen zu lassen. Im Laufe der Jahre kamen - teils von öffentlicher Kritik begleitet - Steine für verschiedene Regimenter hinzu, 1985 ein Mahnmal des Bundes der Vertriebenen, 2003 eine Trümmerfrauen-Skulptur.

Phoenix und Glockenspiel als Hoffnungszeichen

1950 ließ Hochbauamtschef Heinrich Röhm auf der Spitze des Hafenmarktturms ein besonderes Zeichen der Erinnerung installieren, einen goldenen Phoenix, Zeichen der Wiedergeburt, des Wiederaufbaus. Seit 1964 intoniert dort oben ein Glockenspiel Volkslieder: um 10.55 Uhr und um 19.20 Uhr, also zur Stunde der Bombenangriffe auf Heilbronn vom 10. September 1944 und vom 4. Dezember 1944.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare

Rainer Ruoff am 04.12.2021 11:30 Uhr

Ein Großteil der Altstadt, insbesondere die Bahnhofsvorstadt einschließlich des Rathauses und Böckingen wurden schon am 10. September 1944 bei einem schweren Bombenangriff zerstört. Dies gerät immer mehr in Vergessenheit. Übrigens wurde nach diesem Angriff über eine Evakuierung Heilbronns nachgedacht. Der OB und der Kreisleiter waren dafür. Anscheinend unsere Weingärtner dagegen. Sie fürchtenen um Plünderung ihrer Weinkeller. Die Hälfte der Weingärtnerfamilien wurden bei den Bombenangriffen getötet.