Corona-Jahr war wärmstes Jahr in Europa

Laut Daten des EU-Atmosphärendiensts Copernicus war 2020 in Europa das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Emissionen müssten mehrere Jahre lang so stark sinken, wie durch die Lockdown-Maßnahmen, damit ein Effekt sichtbar wird, erklärt der Klimaforscher Harald Kunstmann, der das 1,5-Grad-Ziel zunehmend für unrealistisch hält.

Das Corona-Jahr 2020 war das wärmste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Das geht aus Daten des EU-Atmosphärendienstes Copernicus hervor, der heute seinen jährlichen Bericht zum Klimawandel veröffentlicht.

Demnach lagen die Durchschnittstemperaturen im vergangenen Jahr rund 1,2 Grad über dem Schnitt von 1850 bis 1900. Besonders der Winter war 3,4 Grad wärmer als in der Vergangenheit üblich. Zwar gab es im Vergleich zu anderen Jahren nur wenige Hitzewellen, jedoch registrierten die Forscher so viele Sonnenstunden in Europa wie zuletzt nur im Jahr 1983. Auch aus globaler Sicht zählt 2020 damit zu den sechs wärmsten Jahren.

Der Bericht ist eine Zusammenarbeit zwischen Copernicus und dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF). Copernicus sammelt Daten an Land, in der Luft, im Wasser und aus dem Weltraum via Satelit, unter anderem zu Temperaturen, Bodenfeuchtigkeit, Luftqualität, Waldbränden sowie Schnee- und Eismassen.

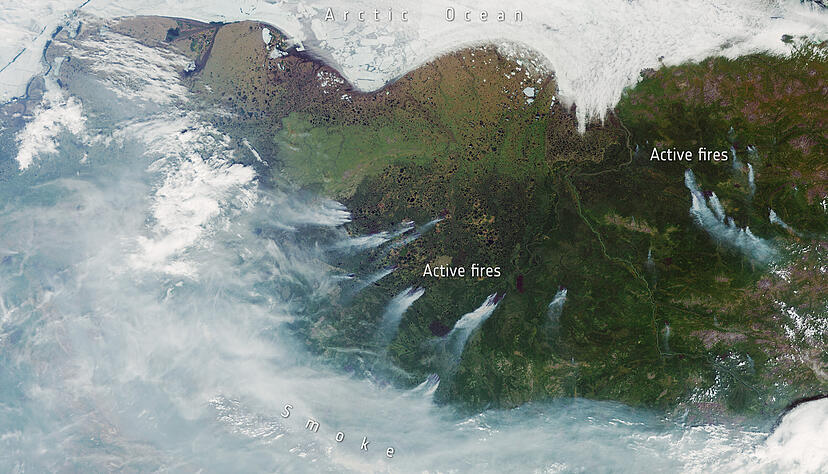

Arktis erhitzt sich besonders schnell

Besonders heiß wurde es in der Arktisregion und in Sibirien. Laut dem Bericht war 2020 dort mit großem Abstand das wärmste Jahr. In Nordsibirien lagen die Temperaturen teilweise bis zu 6 Grad über dem Durchschnitt der Referenzperiode. Zudem gab es dort im Sommer besonders viele Waldbrände. "Die Arktis erwärmt sich schneller als der Rest der Welt", erklärt die Klimaforscherin Freja Vambourg bei der Vorstellung des Berichts. "Die Ausbreitung des Meereises zwischen Juni und November war so gering wie noch nie." Durch solche Faktoren werde der Klimawandel sichtbar, nicht nur durch steigende Temperaturen, sagt Vambourg.

Generell variiere der Winter stärker als der Sommer. "Der Sommer 2020 hat keine Rekorde gebrochen. Aber alle Sommer insgesamt sind heute weit wärmer als frühere Sommer." Man müsse bedenken, dass die Referenzperiode zwischen 1981 und 2010, die für Messungen herangezogen wird, bereits 0,6 Grad wärmer war als die vorindustrielle Zeit.

Mehr Treibhausgase in der Atmosphäre trotz Lockdown

Obwohl Flugzeuge am Boden blieben, Autos stillstanden und viele Industrien den Betrieb wegen der Corona-Pandemie herunterfuhren, ist die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre weiter angestiegen. Die Konzentration von CO2 stieg um 0,6 Prozent, die von Methan um 0,8 Prozent. Damit sei der Anteil der Treibhausgase auf dem höchsten Stand seit 2003. "Die Reduktion von Treibhausgasen war relativ gering", erklärt Vincent-Henri Peuch vom ECMWF. Einen merklichen Rückgang sehe man höchstens bei der Luftfahrt, sonst eher nicht.

Denn in einigen Sektoren seien die Emissionen gestiegen: Durch das Arbeiten von zu Hause, Videokonferenzen und Internetnutzung sei zum Teil mehr Energie benötigt worden. Dennoch: "Ohne die Beschränkungen während der Corona-Pandemie wäre die Konzentration von Treibhausgasen noch deutlich schneller angestiegen", sagt Peuch.

Forscher können starken Methan-Anstieg nicht erklären

Besonders stark war der Anstieg von Methan in der Atmosphäre. Diesen können sich die Experten jedoch nicht erklären. Fest stehe, dass der Anstieg begrenzt werden müsse, so Peuch: "CO2 zu reduzieren reicht nicht aus, auch der Ausstoß von Methan muss verringert werden, um den Klimawandel zu bekämpfen."

Methan ist um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2, meist wird ein Faktor zwischen 21 und 25 genannt. Es bildet sich durch die Zersetzung organischen Materials, etwa in der Viehhaltung sowie in der Land- und Forstwirtschaft.

In Baden-Württemberg war 2020 das zweitwärmste Jahr aller Zeiten

Der Klimawandel zeigt sich auch in Baden-Württemberg. Mit einer Mitteltemperatur von 10,2 Grad war 2020 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes. Nur 2018 war noch etwas wärmer mit einer Durchschnittstemperatur von 10,4 Grad. Deutschlandweit stand das Corona-Jahr auf Platz zwei der wärmsten Jahre. Neun der zehn wärmsten Jahre im Land habe es seit der Jahrtausendwende gegeben, so der Dienst. Dass sich das ändert, ist nicht abzusehen. "Wir erwarten eine Erwärmung in der Zukunft, auch wenn einzelne Daten davon abweichen können", erklärt Hanns Ulrich Kümmerle vom Deutschen Wetterdienst in Freiburg.

Bei anderen Klimafaktoren wie dem Niederschlag sei der Trend weniger eindeutig. Copernicus erklärt in seinem Bericht, dass besonders in West- und Nordwesteuropa sehr trockene Bedingungen vorherrschten. In Baden-Württemberg ist das vergangene Jahr jedoch eher nass gewesen. "Beides kann stimmen", betont Kümmerle. Es gebe große Varianzen in den Daten, je nach Region. In Baden-Württemberg seien die Winter eher feuchter, die Sommer eher trockener.

Besonders im Schwarzwald habe es viel geregnet, im Rest des Landes eher weniger. "Das ist ein Indikator dafür, dass wir viel Westwind hatten. Entlang des Schwarzwaldes haben sich die Wolken gestaut und dort abgeregnet", erklärt Kümmerle. Solche Beobachtungen seien regional unterschiedlich. Generell habe der Niederschlag etwa auf dem Niveau des langjährigen Mittelwerts gelegen. Besonders verregnet war der August, besonders wenig Regen fiel im April.

Klimaforscher hält Erreichen des Pariser 1,5-Grad-Ziels inzwischen für "sehr unwahrscheinlich"

Ist das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, vor diesem Hintergrund noch erreichbar? "Ich bin der Meinung, dass das inzwischen ein eher theoretisch mögliches, aber sehr unwahrscheinliches Ziel ist", meint Harald Kunstmann, Professor am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher KIT.

Bei der Vereinbarung im Jahr 2015 sein man davon ausgegangen, dass Techniken entwickelt werden, mit denen das klimaschädliche CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt werden kann. "Doch es gibt bisher keine Anlage, die das leisten kann", mahnt Kunstmann. Außerdem fehlten Sanktionen, wenn Länder Ziele nicht erfüllen. "Mit den Selbstverpflichtungen der einzelnen Staaten, die vorgetragen wurden, landen wir eher bei drei Grad Erderwärmung."

Selbst bei Null Emissionen blieben die Temperaturen erst mal hoch

Kunstmann geht davon aus, dass die Zahl der Jahre, die neue Hitzerekorde aufstellen, zunehmen wird. "Es kann Dämpfer geben, etwa, wenn ein großer Vulkan ausbricht. Aber wir gehen davon aus, dass Rekorde regelmäßig gebrochen werden." Selbst wenn die Menschheit ab sofort keine Treibhausgase mehr ausstoßen würde, blieben die Temperaturen erstmal auf hohem Niveau stehen, meint Kunstmann.

Das Corona-Jahr habe gezeigt, wie massiv die Anstrengungen sein müssten, um den Klimawandel einzudämmen. Der achtprozentige Rückgang der Treibhausgas-Emissionen durch Lockdowns bewege sich im Bereich normaler Schwankungen. "Wir bräuchten mindestens zwei bis drei Jahre mit einer solchen Reduktion, damit wir einen statistisch signifikanten Einfluss sehen", sagt Kunstmann. Das zeige, wie schwierig der Kampf gegen den Klimawandel sei.

Stimme.de

Stimme.de