Appell gegen Antisemitismus zum 83. Jahrestag der Pogromnacht

In der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 brannten überall in Deutschland die Synagogen, auch in Heilbronn. Wie die jüdische Gemeinde von Heilbronn und ihre Vorsitzende Avital Toren mit Anfeindungen leben - ein Interview.

Vor 83 Jahren, in der Nacht vom 9. auf 10. November, brannten überall in Deutschland Synagogen, jüdische Bürger wurden von Nazis gedemütigt, ihre Geschäfte demoliert. Die Reichspogromnacht bildet den Auftakt der systematischen Verfolgung und Vernichtung von Millionen Menschen jüdischen Glaubens. "Antisemitismus gab und gibt es überall", nicht erst seit Hitlers Machtübernahme 1933, weiß Avital Toren. Er sei tief in der abendländischen Geschichte verwurzelt. Im Jubiläumsjahr "1700 Jahre Jüdisches Lebens in Deutschland" sorgt er nach wie vor für Schlagzeilen, Debatten, Ängste, wie die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde von Heilbronn berichtet.

Frau Toren, die ehemalige Heilbronner Synagoge war ein wunderbares Gebäude im neomaurischen Stil. Sie stand direkt gegenüber ihren heutigen, recht bescheidenen Mietsräumen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie hier heute aus dem Fenster blicken?

Avital Toren: Es schmerzt natürlich, wenn man sieht, wie schön die frühere Synagoge war. Unvorstellbar, was mit ihr alles zerstört wurde und zu Grunde ging. Ich habe seit kurzem ein großes Bild zuhause, als es noch die alte Allee als Stadtboulevard gab, mit Flaneuren, Frauen in langen Kleidern, Männern mit Hüten ...

Wer solche Bilder von Alt-Heilbronn sieht, dem geht das Herz auf, gerade beim Blick auf die Synagoge. Sie war auch ein Symbol dafür, dass die Juden in dieser Stadt zur vorherigen Jahrhundertwende nach Jahrhunderten der Ausgrenzung und zeitweisen Verfolgung angekommen waren, in der Mitte der Stadt, in der Mitte der Gesellschaft.

Toren: Ja, sie waren voll integriert. Unter den damals 900 Heilbronner Juden waren viele Persönlichkeiten, die sich in Vereinen, in der Kultur, in der Kommunalpolitik engagiert haben, die gut vernetzt waren in der bürgerlichen Gesellschaft. Die waren überall dabei. Wenn man sich durch den Kopf gehen lässt, was da zerstört wurde. Unbegreiflich, wie viele hochintelligente Menschen später von den Nazis getötet wurden. Das finde ich so traurig, bloß weil man jüdischen Glaubens ist, ist man doch kein anderer Mensch.

Letztendlich ist da ja auch ein Teil der Elite, der Intelligenz verloren gegangen und mit ihnen ein intellektueller Geist, dessen Verlust der Bundesrepublik lange anzumerken war, Heilbronn besonders.

Toren: Genau, sie waren ja nicht nur für sich, sie haben für die Gemeinschaft zusammen mit Christen und Nicht-Gläubigen hier viel bewegt. Deshalb ist der Nazi-Terror auch so schwer zu verstehen. Vielleicht haben andere Teile der Bevölkerung gemeint, die sind zu einflussreich, zu mächtig, und wenn die weg sind, kommen wir vielleicht mal hoch. Ich weiß es nicht, aber wenn man darüber nachdenkt, fragt man sich: Was haben die im Kopf gehabt, solche Menschen zu verjagen, ausrotten zu wollen.

Antisemitismus tritt heute wieder offen zu Tage.

Toren: Anders als in großen Städten kommt sowas in Heilbronn selten vor, wohl weil es eine kleine Stadt ist, wobei neuerdings bei diesen Querdenkern entsprechende Verschwörungstheorien auftauchen. Die Juden seien schuld an Corona. Bestimmte Demonstrationen zur Nahost-Problematik leitet die Polizei bewusst nicht mehr über die Allee. Überhaupt sind wir in engem Austausch mit der Polizei, mit dem Staatsschutz. Unsere Gebetsstunden und Veranstaltungen werden bewacht. Seit dem Synagogen-Attentat von Halle 2019 ist der Eingang zu unseren Gebetsräumen eine Videoüberwachung. Unsere Eingangstür ist inzwischen aus Stahl.

Es gab in Heilbronn aber auch direkte Anfeindungen. Ich denke an Weihnachten 2017, als ihr Chanukka-Leuchter an der Allee beschädigt wurde.

Toren: Das hat uns erschüttert, der oder die Täter sind bis heute unbekannt. Sonst handelt es sich meist um Kleinigkeiten. Blöde Briefe in verhunzter Schrift. Unser Schaukasten wurde mal bespuckt, man hat versucht, ihn aufzubrechen. Ich bekam eine Zeitlang jede Menge Dinge nach Hause geschickt, die ich gar nicht bestellt hatte, da ließ ich mich aus dem Telefonbuch streichen. Einmal hat mich jemand nach dem Einkaufen einfach stehen lassen, nachdem er seine Hilfe zum Tragen angeboten hatte, aber erfuhr, dass die Sachen für die jüdische Gemeinde sind.

Wie erklären sie sich, dass es in Deutschland wieder offenen Antisemitismus gibt und manche dieser Leute gar in demokratischen Gremien sitzen?

Toren: Den gab es schon immer. Nur war es nach dem Krieg noch ein versteckter Judenhass. Heute wird er übers Internet offen nach außen getragen und womöglich auch dadurch weiter verstärkt. Der war nie weg. Es gab ihn überall, vor und nach den Weltkriegen. Es gab ihn schon im Mittelalter, auch in Heilbronn mit blutigen Pogromen. Erst im 19. Jahrhundert durften Juden hier wieder Bürger werden.

Sie hatten mal den Traum einer neuen Synagoge.

Toren: Ja, aber sagen Sie mir, wo könnte die stehen? Ein jüdisches Gotteshaus darf nie außerhalb einer Stadt stehen, sondern am besten in ihrer Mitte, damit sie jeder Gläubige zu Fuß oder per Bus und Bahn erreichen kann. Doch in der Heilbronner Innenstadt sehe ich keinen entsprechenden Standort, kein freies Grundstück, kein Haus. Ich habe das ja versucht, habe viel nachgefragt, auch im Rathaus, aber da ist nichts. Ich habe diesen Traum schon aufgegeben. Ein solches Gebäude müsste ja auch finanziert werden. Wir allein könnten das Geld nicht aufbringen. Und ich kann mir vorstellen, dass unsere Stuttgarter Zentrale solche Summen nicht bezahlen kann.

Wie groß ist ihre Gemeinde eigentlich?

Toren: Anfangs, also 2002, waren wir 120, heute vielleicht noch 80 bis 90. Vor allem die jungen Leute fehlen uns so langsam. Die kamen einst als Kinder mit der Familie hier her, gingen zur Schule, machten ihr Abitur und gingen dann fort zum Studium. Das ist das Interessante, viele Juden sind darauf bedacht, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung haben. Bildung spielt da von jeher eine sehr große Rolle, von klein auf lernt man da Hebräisch, wächst quasi zweisprachig auf, muss viel aus der Thora lernen, spricht und diskutiert darüber, auch zuhause mit den Eltern.

Zurück zieht es nach dem Studium keinen?

Toren: In anderen Gemeinden schon, in Stuttgart, Mannheim, Ulm, eben in größeren Städten mit Synagoge ist das anders. Aber nach Heilbronn kommt kaum jemand zurück. Warum auch? Die russischen Juden trauen sich im Alltag nicht mal zu sagen, welchen Glaubens sie sind. Die haben alle Angst. Auch das ist in Großstädten anders, da ist man freier.

Ist das mit ein Grund, dass man sich im öffentlichen Leben kaum sehen lässt? Als öffentliche Feier fällt mir nur Chanukka ein, also das jüdische Lichterfest. Sie feiern es meist im Advent und laden nach der Zeremonie am Leuchter im Synagogenweg auch Gäste zu Gebäck und Wein in ihre Gemeinderäume ein.

Toren: Mag sein, dass unsere Mitglieder scheu sind und lieber unter sich bleiben. Aber unsere Gebets- und Gemeinderäume sind für jede Begegnung offen. Von Führungen mit Schulklassen, bei denen ich Gegenstände, Riten Gebete, Feiertage erkläre, bis zum interreligiösen Dialog mit Vertretern der Kirchen oder anderen. Was mich leitet ist: Miteinander reden, nicht übereinander.

Frau Toren, mit Verlaub, Sie feierten vor drei Wochen ihren 80. Geburtstag. Wer führt ihre jüdische Gemeinde denn weiter, wenn Sie nicht mehr sind?

Toren: Das ist die Frage. Ich weiß es nicht.

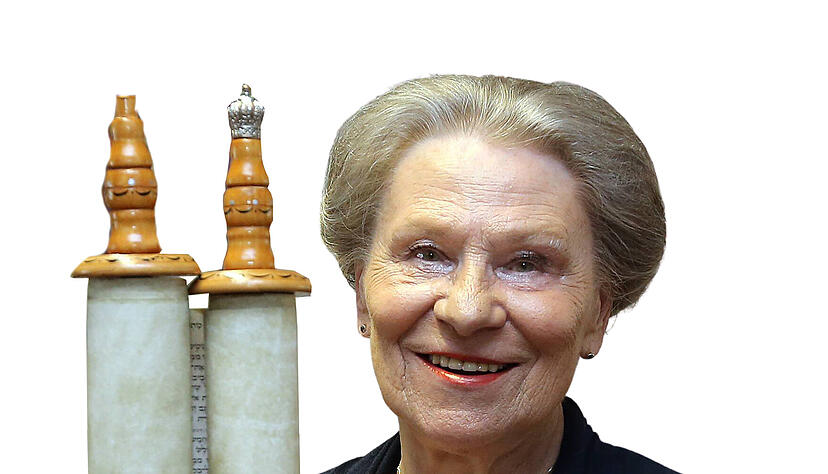

Zur Person Avital Toren

Avital Toren (80) kam in Preußen zur Welt. Im Zweiten Weltkrieg verschlug es sie nach Heilbronn. Über ihren Mann Moishe Toren fand sie zum jüdischen Glauben. Ab 2002 baute sie eine neue jüdische Gemeinde auf und richtete mit Unterstützung des Freundeskreises der Synagoge Gebetsräume ein: an der Allee, gegenüber des 1938 zerstörten Gotteshauses.

Buch zum Jubiläumsjahr

Das Interview ist in Auszügen einem geplanten Buch über Geschichte und Gegenwart des Heilbronner Judentums entnommen, das zum Jubiläumsjahr "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland" noch 2021 im Stadtarchiv Heilbronn erscheinen soll.

Gedenken an die Reichspogromnacht

Zum 83. Jahrestag der Reichspogromnacht lädt Oberbürgermeister Harry Mergel am Dienstag, 9. November, 19.15 Uhr, unter dem Motto „Wider das Vergessen“ zu einer Gedenkveranstaltung ein. Um mehr Ruhe vor den Straßengeräuschen auf der Allee zu haben, wird Oberbürgermeister Harry Mergel auf dem Max-Beermann-Platz zunächst begrüßen und Gerd Kempf, Journalist und Vorsitzender der Freunde des Literaturhauses, eine Ansprache halten. Die Veranstaltung endet mit dem gemeinsamen Gang zum Synagogengedenkstein an der Allee. Dort findet dann die Kranzniederlegung statt. Unter Federführung des Posaunenchors Horkheim umrahmen die Bläser aus verschiedenen Posaunenchören die Veranstaltung musikalisch.

Der Gedenkstein erinnert an die ehemalige Synagoge, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 durch Brandstiftung zerstört und Anfang 1940 abgerissen wurde.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare