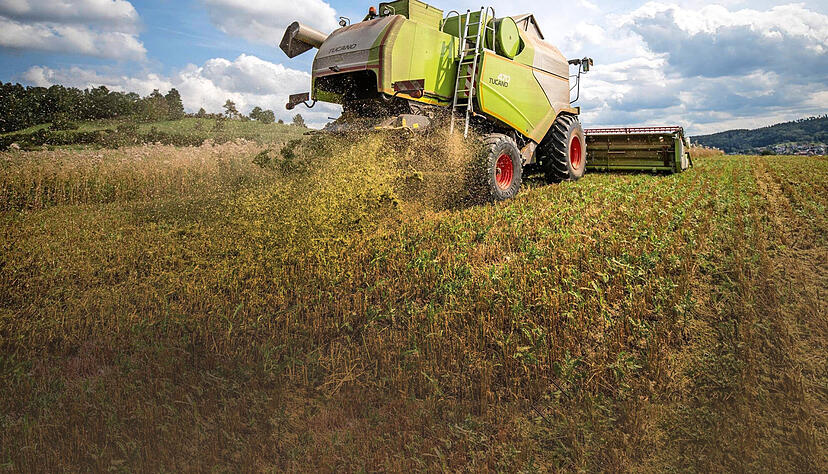

Agrarreform: Bauern stemmen sich gegen die Stillegung von Ackerflächen

Ab 2023 sollen laut der EU-Agrarreform vier Prozent Ackerfläche in Deutschland aus der Produktion genommen werden. Dagegen regt sich zunehmend Widerstand. Der Krieg in der Ukraine stellt das umstrittene Reformziel jetzt in Frage.

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine geraten Ernährungssicherheit und die nationale Selbstversorgung immer stärker in den Fokus. Der Ausfall der Ukraine als einer der größten Exporteure landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Energie sowie die Sanktionen gegen Russland lassen die Preise für Weizen, Diesel und Düngemittel durch die Decke gehen. Ab kommendem Jahr sollen aber in Deutschland Äcker aus Umweltschutzgründen stillgelegt werden.

"Dieser Schritt passt nicht in unsere Zeit"

Bundesweit, auch aus der Region, mehren sich kritische Stimmen zur Agrarpolitik. Kernpunkt ist die anstehende Agrarreform, die vorsieht, ab 2023 vier Prozent der Landwirtschaftsfläche in Deutschland aus der Produktion zu nehmen. "Dieser Schritt passt nicht in unsere Zeit", kommentiert der Geschäftsführer des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems, Helmut Bleher. Es gehe jetzt darum, die Ernährung unter nachhaltigen Gesichtspunkten zu sichern. Landwirtschaftliche Flächen stillzulegen, sei auch angesichts der weltweiten Ernährungslage nicht zu verantworten: "Wir werden hier unter naturräumlich günstigen Bedingungen reglementiert, und andernorts herrscht Hunger", so Bleher. Die Stilllegung der Flächen sei auch ackerbaulich problematisch, da auf diese Weise Schadgräser, wie Quecke und Ackerfuchsschwanz, etabliert würden.

Ob man sich den Flächenschwund noch leisten kann?

Auch im Heilbronner Raum regt sich Widerstand gegen das umstrittene Ziel der Agrarreform. "Wir erleben seit Jahren schon einen schleichen Verlust landwirtschaftlicher Flächen und Produktionseinschränkungen", moniert der Geschäftsführer des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg, Jan Schwarting. Die politisch gewollten Flächenstilllegungen hält er angesichts des Flächenschwunds und der aktuellen Weltlage für unpassend. "Wir müssen uns fragen, ob wir uns das heute noch leisten können."

Markus Läpple, Landwirt in Ilsfeld und Vorstandsmitglied des Verbands, schlägt in die selbe Kerbe: "Es ist nicht zielführend, unsere guten Böden zu Brachen verkommen zu lassen." Der Praktiker schlägt stattdessen vor, die betreffenden Flächen für nachwachsende Rohstoffe oder zur Produktion von Eiweißpflanzen zu nutzen. Letztere könne man als Tierfutter oder zur natürlichen Düngung verwenden.

Was ein Landwirt mit Landtagsmandat fordert

Der agrarpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Landtag, Georg Heitlinger, Legehennenhalter in Eppingen, stellt klar: "Acker- und Grünlandflächen müssen in erster Linie der Nahrungsmittelproduktion dienen." Das habe er schon lange vor der Ukraine-Krise angemahnt. Der Politiker und Landwirt fordert ein Umdenken der aktuellen Landwirtschaftspolitik.

Die zunehmende Abhängigkeit von Lebensmittelimporten stelle die Ernährungsversorgung vor ein Risiko. "Landwirtschaftsminister Peter Hauk muss Wort halten und sich wirksam dafür einsetzen, dass die Politik der Stilllegung landwirtschaftlicher Flächen endlich ein Ende hat", so Heitlinger, an die Adresse des baden-württembergischen CDU-Ministers gerichtet.

Was die Anbaufläche seit Jahren kleiner werden lässt

Die Landwirte beäugen den Rückgang landwirtschaftlicher Flächen schon seit Jahren skeptisch. Dazu zählen Verluste durch Bau- und Ausgleichsmaßnahmen. Außerdem sollen laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung zwei Prozent der Landesfläche für die Erzeugung erneuerbarer Energien genutzt werden. Im selben Zeitrahmen soll der Biolandbau auf 30 Prozent gesteigert werden. Auf den betroffenen Flächen rechnen Branchenvertreter mit 50 Prozent geringeren Erträgen im Vergleich zum konventionellen Landbau. Kritisiert werden auch Einschränkungen der Landnutzung durch die neue Düngeverordnung.

Im Rahmen der Agrarreform müssen Bauern neue Grundvoraussetzungen erfüllen, um Zahlungen von Brüssel zu erhalten. Dazu zählt, dass vier Prozent der Fläche aus der Produktion genommen werden. Künftig wird etwa ein Viertel der Direktzahlungen an höhere Umwelt- und Klimaleistungen geknüpft sein. Um diese zu erhalten, müssen Öko-Regelungen (Eco-Schemes) umgesetzt werden. Dazu gehören zusätzliche Blühflächen und extensiver Anbau ohne Pflanzenschutzmittel.

Was Bauern künftig leisten müssen, um Geld von Brüssel zu erhalten

Im Rahmen der Agrarreform müssen Bauern neue Grundvoraussetzungen erfüllen, um Zahlungen von Brüssel zu erhalten. Dazu zählt, dass vier Prozent der Fläche aus der Produktion genommen werden. Künftig wird etwa ein Viertel der Direktzahlungen an höhere Umwelt- und Klimaleistungen geknüpft sein. Um diese zu erhalten, müssen Öko-Regelungen (Eco-Schemes) umgesetzt werden. Dazu gehören zusätzliche Blühflächen und extensiver Anbau ohne Pflanzenschutzmittel.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare