Wie die RAF ihre Revolution aus der Haft vorantreiben wollte

Die "Erzählung zur Sache" über Gudrun Ensslin, die Rote Armee Fraktion und den Knast in Stammheim ist ein furioser und rastloser Roman über die Ereignisse in den 70-er Jahren.

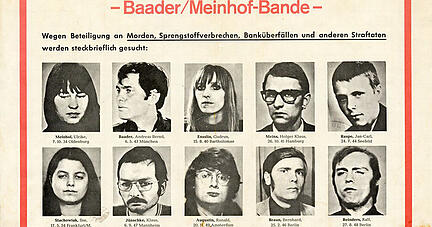

Der Tod kommt im Halbdämmer, erst zu Fünft, dann sechs, dann sieben, acht, neun, zehn. Die Mörder kommen erwartet, sie richten Gudrun Ensslin hin im siebten Stock der Justizvollzugsanstalt. Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe, alle drei nicht rechtskräftig zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte RAF-Kader, sie hatten ihre Ermordung angekündigt, der Staat durfte keine Revision zulassen. Stephanie Bart führt über mehr als 650 Seiten in ihrem Roman zur letzten Nacht, sie geht mit Gudrun Ensslin, ist bei ihr, ist sie selbst. Die "Erzählung zur Sache" (Secession Berlin, 680 Seiten, 28 Euro) wechselt die Perspektiven abrupt, beschreitet den Weg der RAF-Führung an Ensslins Seite und aus ihrer Perspektive von der Mai-Offensive 1972 bis zur Todesnacht von Stammheim 1977.

Ein Roman, kein Sachbuch, eine Erzählung, ermöglicht es Stephanie Bart einen furiosen Gedankenfluss zu entwickeln, den vermutlichen Suizid als eindeutigen Mord zu benennen. Sie nutzt die künstlerische Freiheit, unverblümt nicht nur das Denken, sondern auch den Duktus der Roten Armee Fraktion zu übernehmen. Das Thema ist so vergiftet, dass dem Roman über die Ereignisse bis zum Herbst 1977 eine Erklärung vorangestellt ist, alle Beleidigungen und strafrechtlich relevanten Passagen seien der Sprache der RAF geschuldet. Und diese Sprache lässt kein Entkommen zu, keine Ausflüchte, sie ist sehr präzise.

Stammheimer Landrecht

Die Politik der RAF wird von Bart als ätzende Kritik an den Verhältnissen dargestellt, die sich bis heute auch nach einem halben Jahrhundert nicht wesentlich geändert haben. Und dennoch scheint es so, als habe die Autorin einen klitzekleinen Abstand zwischen sich und den literarischen Figuren etabliert, um auf der anderen Seite dann umso rücksichtsloser agieren zu können. Kein Roman hat es bisher geschafft, diese Nähe zu Gudrun Ensslin herzustellen, ihren Gedanken virtuos zu folgen, das Innenleben der RAF-Gefangenen so eindrücklich darzustellen.

Für einen Funken Humor ist kein Platz. Der Schüttelreim "…den Bundesnachrichtendienst um technische Hilfe bat, denn viele Dienste verbessern den Brei, und genauso kam dann auch, die Wanzen funktionierten einwandfrei," ist nicht lustig, schließlich wurde da ein eklatanter Rechtsbruch begangen - in Wirklichkeit, nicht nur im Roman. Stephanie Bart beschreibt beißend und wütend, wie vor den Toren Stuttgarts das Recht gebogen wurde, bis es brach und als Stammheimer Landrecht neu erfunden wurde, wie den Angeklagten ihre Rechte und Anwälte geraubt und die Anwälte ihrer Freiheit und alle ihrer Würde beraubt wurden.

Stephanie Bart gelingt es, die Position der RAF und ihrer Protagonistin Ensslin überzeugend wiederzugeben, ohne dass der Roman zu einem Propagandastück verkommt. Viele Details zeugen überdies von gründlicher Recherche - es wurden schon viele Bücher ohne diese geschrieben, die sich nicht Roman nannten. Und so kommt auch Richter Kurt Breucker, seines Zeichens 1996 bis 1999 Präsident des Landgerichts Heilbronn, nicht gut weg. Er liest während der Verhandlung Zeitung.

Adorno abgekanzelt

Ausgeteilt wird in dem Roman in alle Richtungen. Ulrike Meinhof kanzelt den Philosophen Theodor W. Adorno ab, Gudrun Ensslin tut selbiges mit Oskar Negt, der beim Angela-Davis-Kongress am 3. Juli 1972 der RAF "Illegalitätsromantik" und die "illegitime Übertragung von Stadtguerilla-Praktiken" vorgeworfen hatte.

Die Gefängniszellen, der Prozess, die Hungerstreiks, manchmal scheint es, als lasse Stephanie Bart das Geschehen kurz dahinplätschern, so wie die Zeit in Haft sinnlos langsam verrinnt, ohne dass etwas passiert, um dann aber wieder atemlos der Gedankenwelt Gudrun Ensslins zu folgen. Der Lethargie des Hungerstreiks folgt die Raserei der politischen Agitation, der Lähmung während der Isolation folgt der Generalangriff auf das Kapital und den Staat als dessen willfährigen Erfüllungsgehilfen. In der Beklemmung der Zelle bricht sich der revolutionäre Gedanke Bahn, wieder und immer wieder, gegen die beklemmenden Verhältnisse.

Erklärung zur Sache

Die "Erklärung zur Sache" war die politische Erklärung der RAF zu ihrem Handeln, zu ihren Anschlägen, knapp 200 Seiten, vorgetragen in Stammheim am 13. und 14. Januar 1976. Stephanie Bart zitiert ausführlich aus der Erklärung im Aufzählungsstil, unterbricht die Erläuterung zur Politik der RAF mit der Historie.

Das geschieht aus Erzählperspektive mit Blick in die Zukunft, aus der Sicht der Schriftstellerin mit Blick auf die logische Fortsetzung von damals. So logisch, wie das Kapital die Oberhand und die Patente für Arzneien behält und deshalb im südlichen Afrika Menschen massenhaft an Aids sterben, wie Menschen auch für ihren eigenen Tod bezahlen müssen. Es sei denn, sie ertrinken im Mittelmeer. Schreiende Ungerechtigkeit beherrscht diese Welt bis heute.

Zur Person

Stephanie Bart wurde 1965 in Esslingen geboren. Sie studierte Ethnologie und Politische Wissenschaften an der Universität Hamburg und lebt heute in Berlin.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare