Mai-Offensive der RAF: Auftakt zu drei Jahrzehnten Gewalt

Vor 50 Jahren: Die RAF startet ihre Mai-Offensive und will eine Revolution in Deutschland erzwingen. In Heilbronn hatte die RAF einen Unterschlupf, in Flein stahl sie ein Auto.

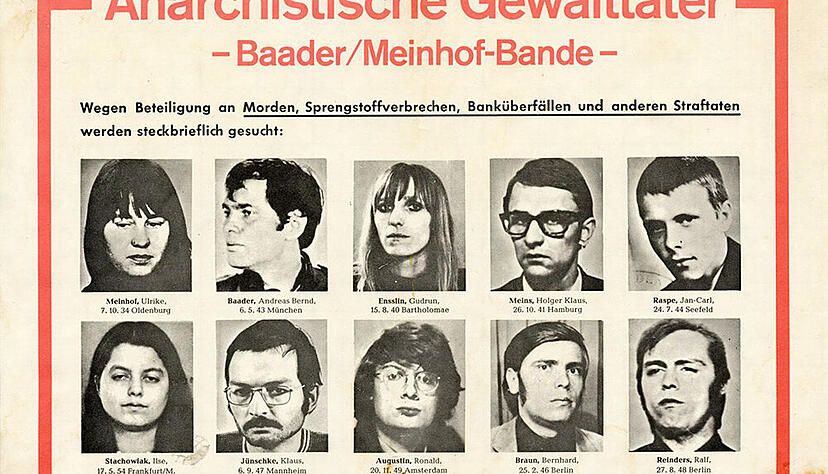

Drei Bomben erschüttern am Abend des 11. Mai 1972 das I. G.-Farben-Haus, das Hauptquartier des fünften Korps der US-Armee, in Frankfurt. Oberstleutnant Paul A. Bloomquist stirbt sofort, 13 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Bis dahin war die Baader-Meinhof-Gruppe (wahlweise auch als Bande bezeichnet) ein Haufen linker Desperados, der Banken ausgeraubt und drei Polizisten getötet hatte. Die Mitgründer Gudrun Ensslin und Andreas Baader wurden mitunter als Gangsterpärchen Bonnie & Clyde verklärt. Aber jetzt trat die Rote Armee Fraktion mit dem Anschlag in Frankfurt erstmals politisch in Aktion.

Sechs Bombenattentate an 13 Tagen lösten eine regelrechte Hysterie aus, ein Beben, das fast drei Jahrzehnte anhalten sollte und dessen Erschütterungen bis heute nicht verklungen sind. Die RAF erklärte dem Staat den Krieg, stürzte die Linke in eine Sinnkrise und Westdeutschland in eine Staatskrise.

Die zwei Wochen im Mai vor 50 Jahren sollten die Bundesrepublik nachhaltig prägen - zum Teil bis heute. Das Bundeskriminalamt erhielt neue Befugnisse, die Zahl seiner Mitarbeiter vervierfachte sich von 1965 bis 1980 auf mehr als 3300, eine ganze Reihe neuer Gesetze wurden explizit für Inhaftierte der RAF ("Kontaktsperregesetz"), die Angeklagten (Verhandlung in Abwesenheit der Angeklagten) und ihre Verteidiger (Verbot der Mehrfachverteidigung, Ausschluss von Verteidigern auf bloßen Verdacht hin) erlassen.

Die Rechte von Angeklagten wurden empfindlich beschnitten, ebenso die ihrer Verteidiger. Der Staat hörte illegal die Gespräche zwischen Anwälten und Mandanten in Stuttgart-Stammheim ab, neue Gesetze wurden zum Teil direkt vom Gericht diktiert, wie der damalige Vorsitzende Richter des 2. Strafsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart, Theodor Prinzing, vier Jahrzehnte später in eine Kamera des SWR sagte. Alle Kritik wurde im Interesse der Sicherheit beiseite gewischt.

Avantgarde oder gefährliche Bande

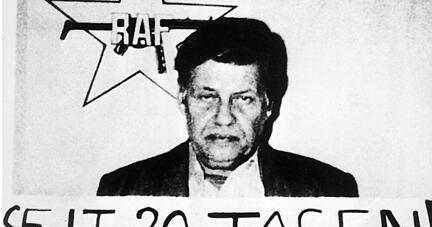

Die RAF war wahlweise die Avantgarde einer linken Befreiungsbewegung oder der größte Feind des Staates und seiner Ordnung. Diese Ordnung sollten sie erschüttern, immer wieder bis zum 1. April 1991, als Treuhand-Chef Detlev Rohwedder von der RAF in seinem Wohnhaus erschossen wurde. Am 20. April 1998 sollte sich die RAF auflösen und die Sinnlosigkeit ihres Kampfes eingestehen.

Die RAF mit ihren ebenso prominenten wie charismatischen Führungsfiguren eignete sich gut zur Identifikation. Der als Draufgänger dargestellte und zum Dandy erhobene Andreas Baader (alles Zuschreibungen, die vor allem durch Mundpropaganda durch Medien, Bücher und Filme wanderten, sich aber eher schwerlich belegen lassen) war es doch, der im Stammheim-Prozess von 1975 bis 1977 den Vorsitzenden Richter Prinzing gezielt reizen konnte, eben weil er ihm gewachsen war.

Tod am Fensterkreuz

Die Stuttgarterin Gudrun Ensslin, die einer Verkäuferin in Frankfurt aufgefallen war, weil sie so dünn war, immer schwarz gekleidet, aber immer ausgesprochen höflich. Und offenbar mit ausreichend Geld ausgestattet, sie kaufte die teure ungarische Salami immer gleich pfundweise. Ulrike Meinhof, die Intellektuelle, die Schriften für die RAF verfasste, die bekannte Journalistin, die am Morgen des 9. Mai 1976 tot in ihrer Stammheim-Zelle gefunden wurde - erhängt an genau dem Fensterkreuz, an dem am 18. Oktober 1977 auch Gudrun Ensslin starb.

Ulrike Meinhof hatte sich als linke Journalistin einen Namen gemacht, selbst der konservative Publizist Joachim C. Fest bezeichnete sie als wichtigste Deutsche seit Rosa Luxemburg. Dass Ulrike Meinhof im September 1972 in der Haft hysterischen antisemitischen Jubel zu Papier brachte, als palästinensische Terroristen die Olympischen Spiele in München in ein Blutbad verwandelten, wird da gerne übersehen.

Die RAF hatte Sympathisanten. Als das Allensbacher Institut am 16. Mai 1971 - ein Jahr vor der Attentatsserie im Mai 1972 - eine repräsentative Umfrage veröffentlichte, hatte jeder Vierte Deutsche unter 30 Jahren Sympathien für die Baader-Meinhof-Gruppe. Ein halbes Jahr später starb der Polizist Norbert Schmid in Hamburg, als er Ulrike Meinhof verhaften wollte. Bis heute wurde dafür niemand verurteilt, aller Wahrscheinlichkeit nach hat Gerhard Müller geschossen, der sich später als Kronzeuge andiente und dem deshalb eine Verurteilung wegen Mordes erspart blieb. Die Wohnung, in der die RAF in Hamburg Unterschlupf gefunden hatte, war vom Liedermacher Hannes Wader untervermietet worden an Hella Utsch, die keine andere war als Gudrun Ensslin.

"Sechs gegen 60 Millionen"

Auch wenn Heinrich Böll in seinem Essay für den "Spiegel" am 10. Januar 1972 unter dem Titel "Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?" die Behauptung aufstellte, es handle sich um einen Kampf von "sechs gegen 60 Millionen", war dem nicht so. Aber Böll wurde geradewegs zum Sympathisanten des Terrorismus gemacht, im damaligen Südwestfunk gar als "salonanarchistischer Sympathisant der RAF" diffamiert. Böll hatte die RAF differenziert betrachtet, nicht blindlings alles verurteilt.

So wie die Hysterie sich ausbreitete, so wurden auch immer mehr Menschen als Sympathisanten diffamiert. In Stuttgart war die ganze Stadt im Frühsommer 1972 in Alarmbereitschaft, weil ein unbekannter Briefeschreiber als RAF gedroht hatte, am 3. Juni Autobomben in der Stadt zu zünden. In einem Brief aus ausgeschnittenen Zeitungsschnipseln, wie in einem schlechten amerikanischen Film. Völlig absurd, dass eine Gruppe um Andreas Baader so anonym droht, wo er doch am 23. Januar des Jahres einen Brief bei der dpa in München eingeworfen hatte, in dem er einen Bericht, er wolle sich stellen, brüsk zurück wies. Und den Brief nicht nur wie viele Bekennerschreiben auf seiner Erika-Schreibmaschine (heute im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt) verfasst, sondern sicherheitshalber auch noch mit seinem Daumenabdruck unterzeichnet hatte. Der Baader, der einen gelben Porsche 911 Targa in Konstanz gestohlen hatte und ihn in Aubergine umlackiert hatte, würde kaum anonym drohen.

Baader in Heilbronn gesichtet

Andreas Baader, der sonst seinen auffälligen Porsche fuhr und mit dem auch mehrfach gesichtet worden war, soll zweimal in Heilbronn gesehen worden sein. An zwei Tagen vor seiner Festnahme am Donnerstag, 1. Juni 1972, soll der Namensgeber der Baader-Meinhof-Gruppe in einem Opel Kadett in der Stadt unterwegs gewesen sein. Am Wagen sollen die US-Kennzeichen angebracht gewesen sein, die denen des Tatfahrzeugs entsprachen, mit dem am 24. Mai Bomben auf das Gelände des Hauptquartiers der US-Armee in Heidelberg gefahren worden seien - der letzte Anschlag der Mai-Offensive.

Am 30. Juni berichtete die Heilbronner Stimme, ein Unterschlupf der RAF sei im Hochhaus am Freibad Neckarhalde (Knorrstraße 47) entdeckt worden. Die Mieterin, eine Studentin aus Hamburg, sei im Insel-Hotel überprüft worden, nachdem sie bei Einkäufen in der Innenstadt aufgefallen war. Die Wohnung, 130 Quadratmeter groß und 650 Mark Monatsmiete teuer, war am Tag nach Baaders Festnahme durchsucht und kurz darauf telefonisch gekündigt worden. Gefunden wurden Schlafsäcke und Geschirr, ausreichend für drei Personen.

Militante Gruppen nach 1969

Die Rote Armee Fraktion tauchte nicht aus dem luftleeren Raum auf und sie war auch nicht isoliert, wie die Ermittlungsbehörden immer wieder glauben machen wollten. Stattdessen war die RAF in ein Netzwerk militanter Gruppen eingebunden, das sich nach dem Zerfall der Studentenbewegung 1969 gebildet hatte. Während der Mai-Offensive 1972 wurde die RAF von den Revolutionären Zellen (RZ) unterstützt, und auch als die erste Generation weitgehend in Haft war, waren es die RZ, die der zweiten Generation Waffen besorgten, sie zu Verstecken führten und sie logistisch unterstützten. Später sollte die "Bewegung 2. Juni" in der RAF aufgehen, nachdem sich schon Anfang der 1970er Jahre das "Sozialistische Patientenkollektiv Heidelberg" ("aus der Krankheit eine Waffe machen") der RAF angeschlossen hatte.

Und dennoch taumelte die RAF durch die Geschichte, versuchte ihre schon von Anfang an auf maximale Eskalation ausgelegte Gewalt theoretisch zu unterfüttern. Oskar Negt sprach zurecht am 3. Juli 1972 von einem "Gemisch von Illegalitätsromantik, falscher Einschätzung der gesellschaftlichen Situation als offener Faschismus und illegitimer Übertragung von Stadtguerilla-Praktiken". Nachdem bei der gewaltsamen Befreiung Andreas Baaders aus der Haft am 14. Mai 1970, bei der ein Angestellter lebensgefährlich verletzt wurde, schon fast das Maximum der Gewalt erreicht war, steigerte sich die Gruppe schnell und sollte auch nicht mehr nachlassen. Wenn heute beschrieben wird, dass im "Deutschen Herbst" 1977 die Gewalt weiter anstieg, dann liegt das nur darin begründet, dass die RAF in der Zwischenzeit nicht die Mittel dazu hatte. Dies setzte sich bis Anfang der 1990er Jahre so fort.

Tödlicher Unfall bei Bietigheim-Bissingen

In der Region sollte die RAF noch mehrmals auftauchen. Als Juliane Plambeck und Wolfgang Beer am 25. Juli 1980 bei Bietigheim-Bissingen bei einem Verkehrsunfall am frühen Morgen tödlich verunglückten, saßen sie in einem Golf mit französischem Kennzeichen. Und der war mehrfach aufgefallen - zuletzt gegen 6 Uhr am Unfalltag, als der Golf und ein eben vor dem Gebäude Bildstraße 70 in Flein gestohlener BMW 2002 "mit hoher Geschwindigkeit" in Richtung Ilsfeld fuhren.

Im BMW soll Adelheid Schulz gesessen haben. Über die zweite Person wird spekuliert, Henning Beer wird genannt, manchmal auch Christian Klar. Im verunglückten Golf wurden neben Pässen, Stadtplänen von Pforzheim und Heilbronn, Tüten von Einkäufen in der Region, 30.000 Mark in verschiedenen Währungen, Funkgeräten und Waffen samt Maschinenpistole vom Typ Heckler & Koch auch benutzte "Grabwerkzeuge" gefunden. Wo die in der Region eingesetzt worden waren, konnte trotz 50.000 Mark Belohnung und 200.000 Handzetteln nie ermittelt werden.

Die Anschläge der RAF im Mai '72

Am 11. Mai 1972 schlägt die Rote Armee Fraktion erstmals gezielt los. Drei Bomben explodieren in Frankfurt am Main am I. G. Farben-Haus, dem Hauptquartier des fünften Korps der US-Armee. Ein Soldat stirbt sofort, 13 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Tags darauf, am 12. Mai, detonieren Sprengsätze in der Polizeidirektion Augsburg und auf dem Parkplatz des Landeskriminalamts in München. Die Bilanz: 17 Verletzte, darunter ein Kind. Ein Racheakt für das von der Polizei am 2. März 1972 in Augsburg getötete RAF-Mitglied Thomas Weisbecker. Ein weiterer Racheakt zielt auf den Bundesrichter Wolfgang Buddenberg.

Unter dem Beifahrersitz seines Käfers explodiert am 15. Mai in Karlsruhe eine Bombe, seine Frau auf dem Fahrersitz erleidet schwere Verletzungen. Buddenberg überlebt, weil er ausnahmsweise zu Fuß geht. Am 19. Mai detonieren Bomben im Axel-Springer-Hochhaus in Hamburg. Mindestens 17 Arbeiter werden verletzt. Der folgenschwerste Anschlag fordert am 24. Mai 1972 drei Tote und fünf schwer Verletzte, als zwei in Autos versteckte Bomben auf dem Gelände des US-Hauptquartiers in Europa in Heidelberg explodieren.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare