Wie Thomas Will Mörder aus der NS-Zeit verfolgt

Tomas Will ist Chef-Ermittler der Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Die Behörde verfolgt Straftäter, die bei der Tötungsmaschinerie des NS-Regimes mitgewirkt haben. Im Gespräch beantwortet der Ermittler die Frage: Was wird aus der Zentralen Stelle, wenn kein Täter von damals mehr am Leben ist?

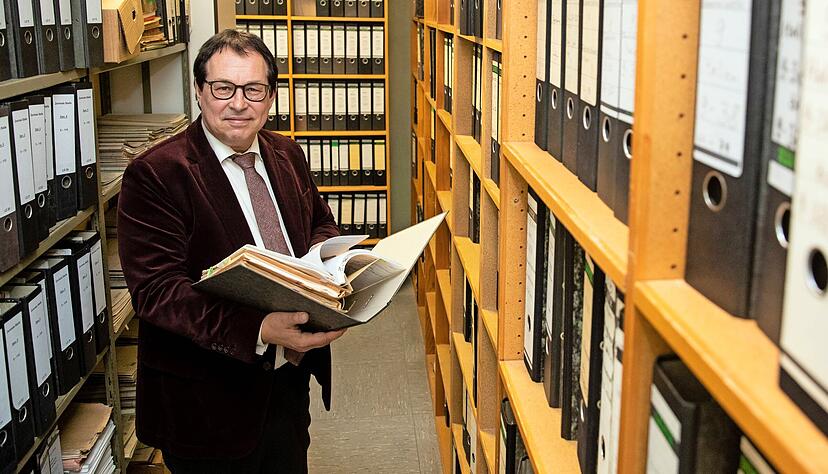

Oft sind es diese Bilder, die haften bleiben: Angeklagte in hohem Alter - beschuldigt wegen Beteiligung an Nazi-Verbrechen - werden mit Rollstuhl in Gerichtsräume geschoben. Diese Eindrücke stehen am Ende langwieriger Vorarbeit. Gegründet im Jahr 1958 wurde die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Seit Oktober 2020 leitet Oberstaatsanwalt Thomas Will die Behörde. Er sagt, warum er den Begriff "Nazi-Jäger" nicht mag und warum es weiterhin nötig ist, fast 80 Jahre nach Kriegsende Verfahren gegen Hochbetagte anzustrengen.

Im Dezember sprachen Sie vor einem Heilbronner Publikum. Wie war das für Sie, Herr Will?

Thomas Will: Ich bin gerne nach Heilbronn gekommen, meine Frau ist dort geboren und aufgewachsen. Das Publikum war sehr interessiert, es war angenehm, dort einen Vortrag zu halten.

Wenn in wenigen Jahren das letzte Verfahren gelaufen ist, war es das dann?

Will: Die Landesregierung will in der laufenden Legislaturperiode über eine Nachfolgeeinrichtung der Zentralen Stelle entscheiden. Unsere 800 Meter Akten und die Kartei sind ein unglaublicher Schatz. Sie zeigen die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs in umfassender Weise, ein Meer von Taten. Das ist für Forscher wichtig, zeigt aber auch die bundesrepublikanische Entwicklung der NS-Verfolgung. Wie Entscheidungen getroffen wurden - im Jahr 1960 oder 2020 - sagt auch viel über die Gesellschaft aus. Die Gesellschaft, die aus sich heraus Verbrechen begangen hat, und die später versucht hat, mit den Tätern in ihrer Mitte umzugehen - auch indem man zum Teil nicht damit umgegangen ist.

Es gibt die Zentrale Stelle seit fast 60 Jahren, Sie sind fast ein Drittel der Zeit mit an Bord.

Will: Ja, ich empfinde es als große Ehre, dass ich das mitgestalten darf. Meine Zeit hier ist aber mit an die Ermittlungen geknüpft. Danach wird es hier nicht nur einen Forschungsort geben, sondern auch einen Ort der Begegnung, der Bildung und der Mahnung, keine Gedenkstätte. Wenn das gelingt, wird es wirklich gut. Noch einige Jahre, dann wird Schluss mit der Ermittlungsarbeit sein.

Noch ermitteln Sie. Einige irritiert, dass es sich bei den Beschuldigten um alte Menschen und "kleine Lichter" der NS-Tötungsmaschinerie handelt.

Will: Mir scheint, manchmal wird vergessen, dass bereits in den Sechziger Jahren Befehlsempfänger in Vernichtungslagern mitverurteilt wurden. Ende jenes Jahrzehnts änderte sich das und dann mussten konkrete Taten nachgewiesen werden. Zum Alter: Die Jüngsten sind bald 95 Jahre alt. Andererseits, kürzlich las ich, dass ein 100-Jähriger zu schnell gefahren ist und die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Die Menschen werden eben älter. Durch unsere Vorermittlungen steht derzeit ein 101-Jähriger in Brandenburg vor Gericht steht.

Der Fall eines Wachmanns im KZ Sachsenhausen. Was können Sie über die Vorermittlung sagen?

Will: Meine Kollegen und ich waren viele Male in Russland und haben Archive gesichtet. Das sind auch Unterlagen, die die Rote Armee nach Moskau gebracht hat, zu Wachmannschaften in Konzentrationslagern: Wehrpässe und Kompanielisten. Es ist klar, wenn wir jemanden suchen, der noch leben kann, dann ermitteln wir. Jedenfalls sind wir dort zum ersten Mal auf den Namen des Betroffenen gestoßen. Generell ist es so, dass wir zu jedem Namen recherchieren, das Nachkriegsschicksal. Weil es kein bundesweites Melderegister gibt, ist das schwierig, auch sind im Ergebnis viele bereits tot. Wenn klar ist, dass jemand lebt, dann starten wir die Ermittlungen zum konkretem Einsatzort. Von da an dauert es manchmal bis zu einem Jahr, bis wir den Fall an eine Staatsanwaltschaft abgeben können.

Wie war es eigentlich bei Ihnen, haben Sie in Ihrer Familie über den Krieg gesprochen?

Will: Mein Großvater war seit Beginn im Krieg, mein Vater ist Jahrgang 1935. Ich hatte schon Fragen, aber der Opa hat nur von schönen Stunden und der Kameradschaft erzählt. Oder Kuriositäten wie: "In Süditalien war es so heiß, man konnte ein Spiegelei auf der Motorhaube braten" - für mich als Kind eine Wahnsinnsvorstellung. Es war nicht so, dass ich nichts hätte wissen wollen es wurde wurde auch nichts erzählt. Sogar denen, die nachdrücklich fragten, hat man oft nicht geantwortet. Bei den Strafverfahren passiert es teilweise, dass die Familie zum ersten Mal erfährt, dass der Großvater oder Vater im Konzentrationslager eingesetzt war. Nicht nur die haben etwas mit sich herumgetragen, es gab überall durch den Krieg hoch traumatisierte Menschen. Die konnten nichts erzählen. Aber ich glaube auch nicht, dass die Folgegenerationen so intensiv und viel gefragt haben. Es mag schon sein, dass zur Zeit der Achtundsechziger die vertiefte Auseinandersetzung mit der eigenen Familie teilweise liegen blieb.

Als harter Ermittler erkennen Sie dennoch Traumatisierungen bei der Kriegsgeneration an.

Will: Ich lese es immer wieder "die Nazi-Jäger" - das mag ich gar nicht. Das Label "Nazi" gilt für viele Menschen im Nationalsozialismus, teils verführte Menschen, aufgewachsen im System. Leute, die vielleicht indoktriniert waren oder überzeugte Nazis waren. Diese politische Überzeugung ist nicht ausschlaggebend dafür, sie heute zu verfolgen - wir verfolgen Mörder oder Mordgehilfen. Mir ist wichtig, dass wir in den letzten 20 Jahren noch erreicht haben klarzustellen: Was ihr da getan habt, wobei ihr mitgemacht habt - ohne euch die Hände dreckig zu machen - ist strafbar gewesen. Natürlich hat man nach dem Krieg versucht, die Gesellschaft funktionieren zu lassen und musste dies auch, es gab Straffreiheitsgesetze.

In der Verteidigung wurden oft die Befehle betont.

Will: Angeklagte haben sich immer wieder mit Befehlsnotstand verteidigt. Ein ehemaliger Ermittler der Zentralstelle hat ein Werk dazu verfasst mit dem Fazit: Es gab keinen Befehlsnotstand. Niemand wurde erschossen, weil er einen Befehl nicht befolgt hat, aber es gab Missachtung gegenüber Weichlingen, deren "Arbeit" dann die Kameraden machen mussten. Doch soweit mussten wir mit der Aufklärung erst gelangen, dass das klar wurde.

Zeigt der Prozess um die Sekretärin am KZ Stutthof eine neue Qualität von Schreibtischtätern?

Will: In der unmittelbaren Verwaltung eines Konzentrationslagers war man kein entfernter Schreibtischtäter, sondern befand sich in unmittelbarer Nähe des Mordens. Jene, die im Reichssicherheitshauptamt waren, konnten immer sagen, "wir wussten nicht, dass es grausam ist, was da passiert, wir haben nur Befehle weitergeleitet". Wenn so ein tatnaher Schreibtischtäter die Grausamkeit erkannt hat, mit der getötet wurde, dann gilt diese Entschuldigung nicht. Da dringen wir strafrechtlich zum Kern vor. Und so wird nun die Gehilfenstrafbarkeit geprüft.

Ein jüngeres Feld Ihrer Arbeit betrifft Kriegsgefangenlager. Was ist dabei Ihr Ansatz?

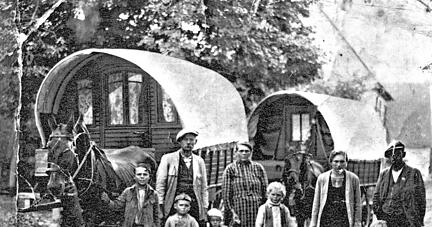

Will: Generell sind Konzentrationslager stärker erforscht als Lager mit Kriegsgefangenen. Dennoch konnten wir dazu Fälle abgeben, zuletzt zu einem Lager bei Shitomir in der heutigen Ukraine. Das hat sich über die Rechtsprechung der letzten Jahre entwickelt, bei denen neben den aktiven Tötungen immer mehr die gewollt fürchterlichen Lebensverhältnisse, die zum grausamen Sterben führten, als Mord identifiziert wurden. Bei den Gefangenenlagern war das vergleichbar. Man kann sich die Verhältnisse gar nicht schlimm genug vorstellen. Gefangene wurden teilweise im Winter auf eine Wiese getrieben, eingezäunt und sich schutzlos überlassen.

Liegt es an der Zentralstelle, dass sich Deutschland mitunter als Aufarbeitungsweltmeister versteht?

Will: Nun, die Gesamtzahl der Verurteilungen ist nichts, womit man sich brüsten kann. Aber ich will einmal einen Stab für die Politik brechen. Die Politik tat sich zwar 1958 schwer, die Zentrale Stelle einzurichten. Doch in den vergangenen Jahrzehnten war sie immer da, hat uns unterstützt, so dass wir ermitteln konnten. Wenn heute die Justizminister sagen, "es wird verfolgt, solange es verfolgbare Personen gibt", dann ist das ein ganz wichtiger politischer Konsens im Hinblick auf das Unrecht der NS-Zeit.

Zur Person

Thomas Will ist in Unterfranken, zwischen Coburg und Bamberg, aufgewachsen. Sein Jurastudium hat er in Erlangen und das juristische Referendariat in Nürnberg absolviert. Danach war Will ab 1994 im höheren Justizdienst des Landes Sachsen-Anhalt tätig, arbeitete als Richter am Landgericht und Amtsgericht sowie bei der Staatsanwaltschaft in Dessau. 2003 wurde Thomas Will an die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen nach Ludwigsburg abgeordnet. Ab September 2010 füllte Will dort die Tätigkeit des stellvertretenden Leiters aus. Die Behördenleitung hat er seit dem 12. Oktober 2020 inne.

Stimme.de

Stimme.de