Nachfahre erinnert an das fast vergessene Volk der Jenischen

Peter-Alfred Gensmantel erinnert an das Schicksal seiner reisenden Vorfahren und wünscht sich zumindest einen Gedenkstein für seinen Heilbronner Ur-Großvater, der im KZ Dachau getötet wurde: weil er zur Volksgruppe der Jenischen gehörte. Die sind heutzutage zum Beispiel in Pfedelbach zu Hause.

Vor 77 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das NS-Vernichtungslager Auschwitz befreit, von sowjetischen Soldaten. Was die vor Ort entdecken mussten, lässt der Welt den Atem stocken - vor Abscheu und Entsetzen. Mehr als eine Million Menschen waren dort zwischen 1942 und 1944 ermordet worden, weitere fünf Millionen in anderen Lagern der Nazis. Auschwitz ist heute der Inbegriff für den nationalsozialistischen Vernichtungswillen. "Unser Gedenken ist bei den Millionen von Opfern: Juden zuallermeist, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle, Behinderte, Kriegsgefangene, Menschen, deren Leben eine Politik mörderischen Rassenwahns sich angemaßt hatte, für lebensunwert zu erklären." So heißt es auf der Homepage der Bundesregierung und sinngemäß an vielen Gedenkorten, auch in der Region.

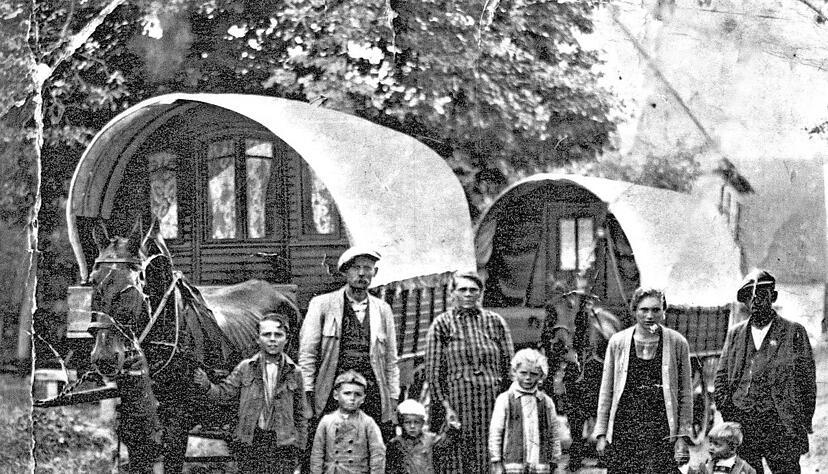

Doch eine Gruppe von Verfolgten wird oft vergessen - nicht nur an diesem Tag: die Jenischen, eine Volksgruppe, die früher als fahrendes Volk eher am Rande der Gesellschaft lebte und zu der bis heute viele Schausteller und Marktkaufleute gehören. Manche pflegen sogar noch die eigene Sprache, das Jenische. Im Hohenlohischen, etwa in Pfedelbach und in Fichtenau, sind etliche sesshaft geworden. Im Freilandmuseum Wackershofen ist ihnen eine Ausstellung gewidmet.

Als Kind ins Heim gesteckt

Einer, der fest zu seinen Vorfahren, aber auch zu seiner eigenen, teils traurigen Biografie steht, ist Peter-Alfred Gensmantel. Er ist in Neckarsulm heimisch geworden, arbeitet in einem Call-Center in Eppingen und als ehrenamtlicher Gemeindesekretär der in Neckargartach ansässigen mormonischen "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage". Wegen häuslicher Gewalt und Alkoholexzessen des Vaters habe er seine Eltern zunächst "zum letzten Mal bei meiner Kommunion gesehen, danach verbrachte ich 13 Jahre im Kinderheim". Vor diesem Hintergrund hat sich der heute 55-Jährige Kaufmann zur Aufgabe gemacht, seine Familiengeschichte zu erforschen, aber auch die seines Volkes. "Wenn man uns Zigeuner nennt, habe ich kein Problem damit, wir waren ja Umherziehende mit einer eigenen Gaunersprache."

Ahnenforschung Online und in Kirchenbüchern

Inzwischen hat Gensmantel einen imposanten Familienstammbaum erstellt. Online und vor Ort hat er sich durch Kirchenbücher und Ahnentafeln gearbeitet, mit Bekannten und Verwandten gesprochen. Immer wieder blieb er dabei an den Nazi-Jahren hängen. Zunächst habe er von einem Vetter aus Kupferzell von einem "Erlass" erfahren, wonach alle Jenischen aus den Fichtenauer Teilgemeinden "circa 1944 entfernt" werden sollten. Ein Vetter wusste von Onkel Alois Gensmantel, der in ein KZ in Österreich deportiert worden sei: das KZ Mauthausen. Tatsächlich findet sich dieser Name auf einer 2019 eingeweihten Gedenkstätte in Fichtenau. Bald sei er auf weitere Verwandte gestoßen, die unter der Nazidiktatur zu leiden hatten.

Dokumente aus Dachau

Vertieft hat sich Gensmantel vor allem in das Schicksal seines Ur-Großvaters Wilhelm Böhle, der reisender Korbmacher war. Als Sterbeort ist in einem Dokument Dachau genannt. "Da war mir klar: Mein Uropa muss im KZ ums Leben gekommen sein." Gensmantel setzt sich daraufhin mit der KZ-Gedenkstätte Dachau in Verbindung. Schon wenige Wochen nach seiner Anfrage bekommt er eine Nachricht. Darin heißt es, "nach Durchsicht der Namenslisten und Zugangsbücher (...), können wir bestätigen, dass Wilhelm Böhle im KZ Dachau inhaftiert war": vom 23. September 1942 bis zum 4. November 1942, also nur wenige Wochen. "Dann ist er gestorben, angeblich an einem Darmkatharr", berichtet der Ur-Enkel. Als "Haftkategorie" ist "Polizeiliche Sicherungsverwahrung (PSV)" angegeben. In dem Buch "Ort des Terrors" heißt es zu dieser Bezeichnung: Während des Zweiten Weltkrieges "erfolgte die Verschärfung der Sicherungshaft (...), als Folge der Übereinkunft zwischen Reichsjustizminister Thierack und Himmler im September 1942, ,asoziale Elemente" aus dem Strafvollzug, Arbeitshäusern und Psychiatrien zur Vernichtung durch Arbeit in die Konzentrationslager einzuliefern".

Gensmantel ist sogar in Besitz einer Kopie des sogenannten Dachauer "Zugangsbuches". Als Wohnadresse Böhles wird darin die Heilbronner Christophstraße angegeben, also der soziale Brennpunkt "Hawaii", der inzwischen durch einen gleichnamigen Roman bundesweit bekannt ist. In Böhles Sterbeurkunde steht allerdings unter "wohnhaft in" die Adresse Friedhofstraße 89 in Heilbronn. Gensmantel hat sich daraufhin mit dem Stadtarchiv in Verbindung gesetzt. Doch dort fand er keine weiterführenden Angaben. Mutmaßlich seien mögliche Dokumente wie so vieles im Feuersturm nach dem Bombenangriff vom 4. Dezember 1944 verbrannt.

Gedenkstein für den Ur-Großvater?

Dem 55-jährigen Peter-Alfred Gensmantel lässt das Schicksal seines Urgroßvaters keine Ruhe, zumal es typisch sei für Diskriminierungen, die Jenischen von jeher widerfahren seien nicht nur von Nazis. Gleichzeitig gebe es in Heilbronn "überhaupt nichts, was an uns erinnert". Der Hobbyhistoriker regt deshalb an, für seinen Urgroßvater einen "Stolperstein" zu verlegen: so wie es der Initiator der Aktion, Gunter Demnig, mit einem Arbeitskreis inzwischen für 178 von weit über 400 verfolgten und ermordeten Heilbronner Bürgern getan habe.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare