Woher kommt der grüne Strom, den Lidl, Audi und Co. verbrauchen?

Großunternehmen wie Audi und Lidl schaffen es ebenso wie Privatverbraucher, ohne Weiteres auf klimaneutralen Strom umzustellen. Das kostet so gut wie nichts. Vor allem ein Land macht es möglich.

Deutschlands Stromversorgung wird regenerativ. Fast die Hälfte des hierzulande erzeugten Stroms stammt aus erneuerbaren Quellen. Da verwundert es auf den ersten Blick nicht, dass ein Großunternehmen nach dem anderen auf grünen Strom umstellt. Klimaschutz steht hoch im Kurs. Doch bei genauerem Hinschauen zeigt sich, dass diese Art der CO2-Vermeidung noch einige entscheidende Schwächen hat.

Klima schonen - am liebsten mit Wasserkraft

Beiersdorf ist, was den Strom angeht, seit 2019 klimaneutral unterwegs. Der Geflügelproduzent Wiesenhof hat den Schritt schon 2011 gemacht. In der Region sieht es ebenfalls gut aus. Seit Anfang 2020 bezieht Audi am Standort Neckarsulm für den Bau seiner Automobile ausschließlich Ökostrom, überwiegend aus Wasserkraft. Auch Lidl gab unlängst bekannt, dass alle 3200 Filialen des Discounters in Deutschland mit Strom aus Wasserkraft versorgt werden.

Den buchen auch Privatkunden bei Vermittlungsportalen wie Verivox und Check24. Man fragt sich unweigerlich, wo all die Wasserkraft nur herkommt.

EEG-Strom darf nicht als Ökostrom vermarktet werden

In Deutschland stammen schließlich gerade mal acht Prozent des regenerativ erzeugten Stroms aus Wasserkraft. Windkraft ist so gut wie nicht zu haben, wovon es doch ziemlich viel gibt. Dafür gibt es einen Grund. Der größte Teil des regenerativen Stroms in Deutschland darf nämlich nicht als Ökostrom vermarktet werden, weil er bereits im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes über die Einspeisevergütung gefördert wurde.

"Das ist auch richtig so", sagt Claus Flore, Leiter Projekt- und Anlagengeschäft beim Heilbronner Energieversorger Zeag. "Denn sonst würde ein Ökostromproduzent zuerst eine mehr als kostendeckende Vergütung bekommen und dann auch noch den Strom teurer vermarkten dürfen." Genau das passiere aber beispielsweise in Frankreich, wo das Doppelvermarktungsverbot nicht in dieser Form gilt.

Der Hamburger Energieversorger Lichtblick wagte nun einen Vorstoß, der eine solche Vermarktung zulassen würde - bei reduzierten Einspeisevergütungen. So würde auch die Belastung durch die EEG-Umlage sinken. Doch für die Neufassung des EEG, die derzeit beraten wird, hat der Gesetzentwurf wohl keine Chance.

In Norwegen gibt es Ökostrom satt

Woher kommt also dann all der Ökostrom, der in Deutschland vermarktet wird? Die kurze Antwort lautet: Mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Norwegen. Vielleicht auch aus Italien, Spanien oder aus Dänemark, aber vor allem aus Norwegen.

Das skandinavische Land produzierte mit seinen mehr als 1600 Kraftwerken im vergangenen Jahr 94 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft, dazu kommt Wind, Biomasse und sogar Photovoltaik.

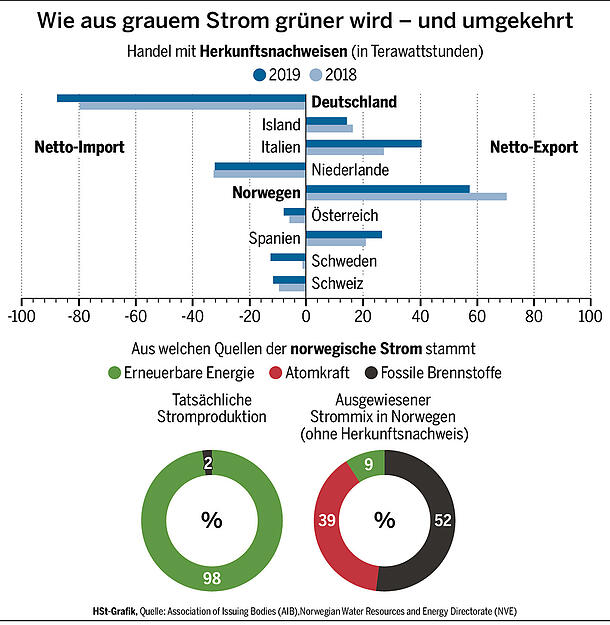

2018 verkaufte Norwegen Herkunftsnachweise für mehr als 70 Terawattstunden seines grünen Stroms nach Europa, fast die Hälfte der gesamten Produktion. Damit wird übrigens nicht der Strom verkauft, sondern nur das Recht, den eigenen Strommix entsprechend umzudeklarieren.

Ein Aufschlag im Promillebereich fürs gute Gewissen

Das ist nicht teuer. 60 Cent kosteten derzeit norwegische Herkunftsnachweise pro Megawattstunde, erzählt ein Branchenvertreter. Rechnerisch müsste ein durchschnittlicher Privathaushalt also rund zwei Euro pro Jahr mehr für diesen Ökostrom bezahlen - ein Aufschlag auf die Stromrechnung im Promillebereich. Für Herkunftsnachweise aus deutschem Solarstrom muss man etwa fünfmal mehr als für die skandinavische Wasserkraft bezahlen.

Elke Mohrbach, Fachgebietsleiterin beim Umweltbundesamt (UBA) und Expertin für Herkunftsnachweise, erklärt die Vorteile des Systems: "Jeder Nachweis darf nur einmal verkauft werden." Sobald die Nachfrage steigt, steigen die Preise. Allerdings sei es noch nicht so weit. "Das Angebot ist immer noch sehr groß, nicht nur in Norwegen, auch in Island, Schweden oder Italien", sagt Mohrbach.

Für verkaufte, "entwertete" Herkunftsnachweise bekommt der Verkäufer im Gegenzug den sogenannten Residualmix zugeordnet. Sprich: Auf der Stromrechnung vieler Norweger ist ausgewiesen, dass ihr Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken stammt - obwohl in Norwegen kein Atomkraftwerk steht und 98 Prozent des Stroms regenerativ hergestellt werden.

Jeder Norweger weiß das, sagt Mohrbach. "Diese doppelte Wahrnehmung ist ein Problem." Denn so sähen viele Norweger keinen Anlass, explizit einen Ökostrom-Tarif zu buchen. Entsprechend große Mengen Herkunftsnachweise bleiben frei verkäuflich. Mohrbach empfindet diese Mechanismen "zum Teil auch etwas schräg", wie sie einräumt. Bislang sei das System der Herkunftsnachweise definitiv kein Förderinstrument, es sei auch nicht so angelegt.

Wenn die EEG-Umlage zu teuer ist, ist es der Grünstrom noch lange nicht

Und noch etwas erscheint schräg. Energieintensive Betriebe sind von der EEG-Umlage befreit, können sich dann aber günstig Ökostrom einkaufen. "Das ist nichts anderes als Industrieförderung", sagt Claus Flore.

Dennoch könnte das System noch eine Steuerungswirkung entfalten - wenn die Preise steigen. Insofern haben Bestrebungen von Firmen wie Lidl und Audi, auf eine klimaneutrale Stromversorgung umzustellen, einen wichtigen Effekt. Lichtblick-Sprecher Ralf Kampwirth bestätigt: "Die Nachfrage in Deutschland steigt nach unserer Einschätzung stark an." Insbesondere Unternehmen zeigten großes Interesse. Das sei ein gutes Zeichen, findet UBA-Expertin Mohrbach. "Wenn jetzt die großen und teils stromintensiven Unternehmen umstellen, dann machen wir womöglich einen Quantensprung bei der Nachfrage." Dann steige irgendwann der Preis und es könnte sich lohnen, in regenerative Stromerzeugung zu investieren.

Zertifikate, Nachweise, Labels

Da es selten möglich ist, regenerativ erzeugten Strom direkt zum Verbraucher durchzuleiten, wurde das System der Herkunftsnachweise eingeführt. Register (in Deutschland beim Umweltbundesamt) stellen sicher, dass jede Megawattstunde Ökostrom tatsächlich in Europa erzeugt wurde und nur ein einziges Mal an einen Kunden verkauft wird.

Bis 2009 wurden sogenannte RECS-Zertifikate gehandelt. Bei grenzüberschreitendem Handel war damals aber nicht sichergestellt, dass ein Zertifikat nur einmal verwendet wird. Zeag-Manager Claus Flore erlebte das damals bei einem Stromversorger in der Schweiz. "Da wurde der Wasserkraft-Anteil der Produktion nach Italien verkauft, doch die Schweizer Kunden gingen weiterhin davon aus, vor allem Wasserkraft-Strom zu bekommen" - vergleichbar mit der Situation heute in Norwegen.

Wer mit seinem Strombezug die Produktion von Öko-Strom fördern möchte, muss auf Zertifizierungen achten. Verbraucherzentralen empfehlen besonders die Label "OK Power" und "Grüner-Strom". Audi verwendet das Siegel des Tüv Nord. Lidl teilte auf Anfrage mit, das der Strom für seine Immobilien stamme aus europäischen Wasserkraftanlagen. Er entspreche den Kriterien der TÜV SÜD-Zertifizierung für Strom aus erneuerbaren Energien.

Stimme.de

Stimme.de