Wie nachhaltig ist künstliche Intelligenz?

Damit intelligente Apps und Roboter funktionieren, arbeitet im Hintergrund enorme Rechenpower. Die Grünen wollen, dass KI nachhaltiger wird. Dabei könnte sie in vielen Bereichen dafür sorgen, weniger Energie zu verbrauchen und Ressourcen einzusparen.

Auf künstlicher Intelligenz (KI) ruhen viele Hoffnungen. Selbstfahrende Autos, vernetzte Maschinen und intelligente Apps sollen unser Leben einfacher und effizienter machen. Einige Dienste tun das schon heute: Facebook, Amazon, der Navigator der Deutschen Bahn. Unter der Haube steckt oft künstliche Intelligenz, die viele Daten analysiert und kluge Entscheidungen trifft - etwa indem sie die beste Route vorschlägt oder Produkte empfiehlt.

Dabei stellt sich die Frage, wie nachhaltig es ist, wenn KI vielerorts eingesetzt wird. Die Bundestagsfraktion der Grünen wollte darüber bei einem Kongress diskutieren, der aber wegen des Coronavirus abgesagt wurde. Dabei wäre auch die Stuttgarter Abgeordnete Anna Christmann (Grüne) gewesen. "Wir rechnen damit, dass die Digitalisierung 2,5 Gigatonnen zusätzliches CO2 im Jahr 2020 produziert. Da müssen wir gegensteuern", sagt sie.

Wie viel Strom digitale Anwendungen benötigen, ist unklar

Dabei nimmt die Grünen-Fraktion den derzeitigen deutschen Strommix zur Hand, der zu etwa 40 Prozent aus fossilen Energiequellen stammt. Der Anteil digitaler Techniken am weltweiten Stromverbrauch könnte laut Grüne bis zum Jahr 2030 zwischen 20 und 50 Prozent betragen. Der Anteil wachse weltweit jährlich um 8,5 Prozent, heißt es in Frankreichs KI-Strategie. Wie viel es genau ist, lässt sich jedoch kaum sagen.

Man müsse bei Digitalisierung und KI deshalb jetzt die Weichen stellen, sagt Christmann: "Es muss darum gehen, dass Investitionen in nachhaltige Entwicklungen fließen. Energieeffiziente Streamingtechniken sind möglich, das erfordert aber Investitionen." Nachhaltigkeit und eine Digitalisierung würden sich nicht ausschließen. "In der Industrie 4.0 stecken viele Potenziale für mehr Nachhaltigkeit."

Als Beispiel nennt sie ein Stuttgarter Start-up, das daran arbeitet, Schlaglöcher mit künstlicher Intelligenz automatisch zu erfassen anstatt durch Sichtkontrollen. Reparaturarbeiten könnten so besser organisiert werden.

Intelligenter Verkehr kann Treibhausgase einsparen

Auch in anderen Bereichen kann KI dabei helfen, Treibhausgase zu reduzieren. Etwa die des Verkehrs, sagt Danyal Bayaz, Grünen-Abgeordneter für Bruchsal und Schwetzingen: "Künstliche Intelligenz kann helfen, Verkehrsströme besser zu lenken." Apps könnten dafür sorgen, dass mehr Fahrgemeinschaften gebildet werden, der Nahverkehr und andere Fortbewegungsmittel wie Leihräder vernetzt werden und das Auto öfter stehen bleibt.

Mit künstlicher Intelligenz alleine sei es aber nicht getan: "Wenn am Ende intelligente, autonome Verbrenner in den üblichen Staus stehen und die Städte verstopfen, wird das jedenfalls nicht reichen", sagt Bayaz. KI reduziere Treibhausgas-Emissionen nur, wenn sie sinnvoll eingesetzt wird.

KI muss zusätzlichen Nutzen haben

Ähnlich sieht das Nicolaj Stache, Mitgründer des Zentrums für Maschinelles Lernen der Hochschule Heilbronn. Wie nachhaltig künstliche Intelligenz ist, hänge von vielen Faktoren ab, sagt Stache. "Man kann sich zum Beispiel fragen, ob KI einen Zusatznutzen hat oder ob das Problem auch mit einem Algorithmus gelöst werden kann." Für einfache Anwendungen reiche das oft aus.

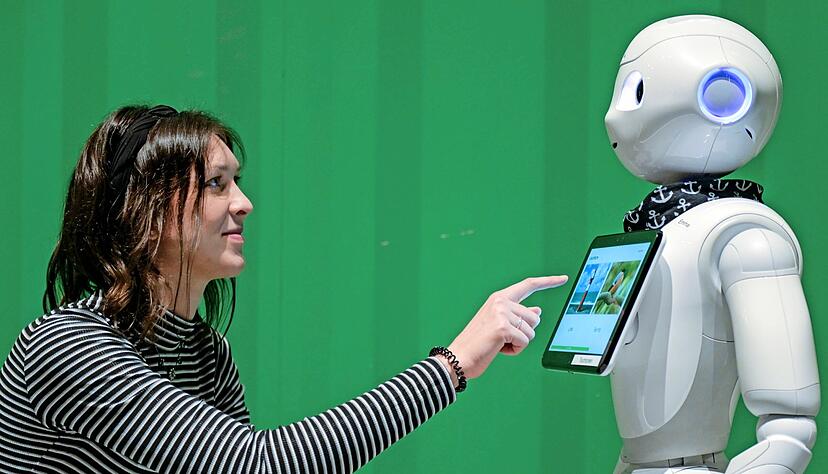

Das wird am Beispiel eines Chat-Roboters deutlich, der Kundenanfragen automatisiert beantwortet. Dieser kann einfach auf Signalwörter wie "Rechnung" mit bestimmten Antworten reagieren. Wird der Bot mit KI ausgestattet, kann er auch menschliche Sprache erkennen, auf zusätzliche Daten zugreifen und komplexe Antworten geben. Dabei müsste aber KI-Technik im Hintergrund arbeiten, Daten durchforsten und passgenau auf den Nutzer reagieren.

Künstliche Intelligenz soll meist möglichst effizient sein

Ein komplexes neuronales Netz benötige mehr Rechenleistung und verbrauche mehr Energie. Allerdings gebe es auch hier Unterschiede. "Wenn die Hardware darauf getrimmt ist, dass auf ihr eine bestimmte KI-Anwendung läuft, kann sie diese Berechnungen effizient durchführen." Generell gehe die Entwicklung dahin, dass KI auf kleinen, tragbaren Geräten laufen kann. Dafür sei es wichtig, dass sie möglichst ressourceneffizient arbeitet und wenig Strom verbraucht.

Stache sieht noch weitere Vorteile durch KI, etwa beim autonomen Fahren. Denn der Teil der Emissionen, der durch die Steuerung des Fahrzeugs mit künstlicher Intelligenz anfällt, lasse sich reduzieren. "Das Rechenzentrum kann ich relativ einfach mit regenerativen Energien betreiben." So spare man einerseits, weil das Auto schneller am Ziel ist und andererseits, weil die KI mit grünem Strom betrieben wird. Es lohne sich, darin zu investieren. Nachhaltige Energie sei in der Branche zu einem Trend geworden.

Je besser die KI-Technik arbeitet, desto mehr Rechenkapazität sei anschließend für weitere Aufgaben frei. "Wenn man ein neuronales Netz hat, ist der nächste Schritt in der Regel immer, dieses effizienter zu machen."

Baden-Württemberg will in der IT Energie einsparen

Auch im Stuttgarter Landtag liegt das Augenmerk auf nachhaltiger Digitalisierung. So gibt es in Baden-Württemberg seit ein paar Jahren eine "Green-IT-Strategie", die dafür sorgen soll, dass Behörden im Land nachhaltiger arbeiten. Ulrike Kugler ist verantwortlich für die Koordination der Strategie und wie sie umgesetzt wird. "Mit der Green-IT-Strategie haben wir uns das Ziel gesetzt, in der Landesverwaltung bis 2020 jedes Jahr in der Informationstechnik zwei Prozent an Energie einzusparen."

Erreicht wurde dieses Ziel aus dem Jahr 2015 nicht. "Das liegt an der Digitalisierung und der Vielzahl neuer Geräte, die die Effizienzgewinne wieder aufwiegen." Dennoch gebe es Fortschritte. So bezieht etwa die Landesverwaltung ihren Strom gänzlich aus erneuerbaren Quellen. Zudem stehen alle Rechenzentren in Deutschland.

Erst seit kurzem gibt es auch dafür das Umweltsiegel "Blauer Engel". Er wird für nachhaltige Software und Rechenzentren vergeben, etwa wenn Abwärme der Server zur Wärmeversorgung verwendet wird. Unsicherheiten blieben jedoch immer, betont Ulrike Kugler: "Den CO2-Ausstoß aller Software-Anwendungen und Server zu beziffern, ist nicht einfach."

Stimme.de

Stimme.de