Heilbronner Erinnerungen an Freunde aus den USA verblassen

Amerikanische Soldaten und ihre Familien prägten über Jahrzehnte das Stadtbild und das öffentliche Leben von Heilbronn mit. Doch es gibt heute so gut wie keine Stätte der Erinnerung.

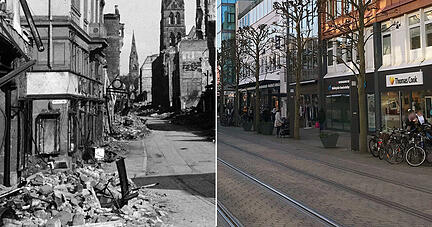

Am 3. November sind die Bürger der USA an die Urnen gerufen. Selten zuvor war uns die Neue Welt so fern wie unter Donald Trump. Dabei waren Amerikaner in Heilbronn, der ehemaligen Garnisonsstadt, über Jahrzehnte sehr präsent. Seit den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs hatten sie das städtische Leben und Stadtbild in den Aufbau- und Wirtschaftswunderjahren bis zum Ende des Kalten Krieges mitgeprägt: durch Kasernen, Wohnblocks, Veranstaltungen.

US-Siedlungen im Süden und in der Oststadt

Heute ist davon kaum etwas übrig. Nach dem Abzug der letzten von zeitweise bis zu 10.000 US-Soldaten und deren Familien im Herbst 1992 wurden nur wenige US-Gebäude weiter genutzt, zunächst für Flüchtlinge, bald als Büros oder Privatwohnungen. Das meiste wurde abgerissen, wodurch Areale von zusammen über 100 Hektar für die Stadtentwicklung frei wurden: Wharton Barracks, John-F.-Kennedy-Siedlung, Herbert-Hoover-Siedlung im Süden, Badener Hof im Osten bis hinauf zur Waldheide im Stadtwald. Der ehemalige Atomraketenstützpunkt, der durch die Explosion eines Raketenmotors und den Tod dreier Soldaten am 11. Januar 1985 in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit rückte, bildet heute den einzigen Fixpunkt des öffentlichen Erinnerns.

Waldheide: Wider das Vergessen

Längst ist vom ehemalige Ford Redleg, seinen an die DDR-Grenze erinnernden Befestigungsanlagen, Türmen und Bunkersystemen so gut wie nichts mehr zu sehen. Ein allerletztes Gebäude, ein zum Schafstall umfunktionierter Hubschrauberhangar, ist dermaßen baufällig, dass er abgerissen wird. Damit wäre ein wichtiges Kapitel der Stadtgeschichte kaum noch ablesbar.

Immerhin: Historisch sensible Einheimische, vornehmlich aus der Friedensbewegung, aber auch Stadträte, vermochten die drohende Tabula Rasa auf der Waldheide zum Politikum zu machen. Nach langem Hin und Her verständigte man sich mit dem Rathaus vor zwei Jahren auf ein dezentrales Gedenkkonzept, in das Teile des Hangars integriert werden, aber auch der Gedenkstein zum Pershing-Unfall, eine Beton-skulptur mit Eckdaten zur Waldheide-Historie und womöglich auch kleine Reste von Redleg: ein Hochsitz, Poller, Deckel zu einem unterirdischen Wassertank. Clou des Konzepts: An einem Dutzend Stelen kann man über einen QR-Code am Handy vertiefende Infos abrufen.

US-Zeit wissenschaftlich wenig beleuchtet

Wie diese Anlaufstellen mit Inhalten und medialen Formaten gefüllt werden, sollte eigentlich im Frühjahr in einer Geschichtswerkstatt mit geladenen Zeitzeugen konkretisiert werden. Doch durch Corona musste das Auftakttreffen zwei Mal gestrichen werden. Vielleicht könnten das federführende Stadtarchiv, aber auch Stadträte die Zeit nutzen, um den Blick zu weiten. Denn nicht nur die große Historie der Waldheide droht zu verblassen, sondern das komplette Kapitel der US-Amerikaner in Heilbronn.

Im Otto-Rettenmaier-Haus der Stadtgeschichte sind nur einige wenige Farbdias zu entdecken. Ein eigenes Buch über die US-Amerikaner in Heilbronn gibt es nicht, bestenfalls einzelne Aufsätze und viele Zeitungsartikel, die unter anderem von Veranstaltungen berichten, zu denen Stadtarchivdirektor Christhard Schrenk Zeitzeugen interviewt hat: zuletzt bei der Reihe "Wissenspause" oder etwa 2018 in Kooperation mit Volkshochschulchef Peter Hawighorst bei einem USA-Abend. Damals wurde auch deutlich, wie aus Befreiern und Freuden am Ende für manche fast Feinde wurden.

Eine spannungsvolle Beziehung

Dabei hat die Stadt der Army sehr viel zu verdanken. Einen Monat vor Ende des Zweiten Weltkriegs verjagte diese zunächst die letzten Nazis aus der Trümmerstadt und machte sich an den Aufbau demokratischer Strukturen: mit Gesetzen, Hilfsmaßnahmen, kulturellen Angeboten, mit der Zeitungslizenz für die Heilbronner Stimme. 1951 bezogen 4000 Soldaten die ausgedienten Wehrmachtskasernen Badener, Hessen- und Schwabenhof. Zwar bildeten sie mit ihren Wohnsiedlungen "einen eigenen Kosmos", so Christhard Schrenk.

Aber auch in der City zeigten sie Flagge: in Bars und Cafés, im Amerikahaus an der Lerchenstraße, bei Veranstaltungen. So brachten die lebenslustigen Soldaten auch Dollars in die Stadt. Während die Besatzer älteren Bürgern laut Schrenk mitunter "suspekt" blieben, war die Jugend von den Befreiern begeistert, von ihrer Musik, ihren Jeans, ihrer Sprache, ihren Getränken. "Ami Kaugummi!" und "Friendship" wurden zu geflügelten Worten.

Zwischen Friendship und Kriegstraumata

Mit sozialen Aktionen, mit deutsch-amerikanischen Freundschaftswochen, Bällen, Volksfesten oder Flugtagen war man auf Völkerverständigung bedacht. Durchaus mit Erfolg. "Gemischte Paare", so hat Schrenk recherchiert, stellen 1955 ein Sechstel der Eheschließungen im Rathaus.

Mitunter fielen die - teils durch den Korea- und Vietnam-Krieg traumatisierten - GIs aber auch negativ auf: als Schläger und Krügeklauer beim Volksfest, durch Sex und Drogen in der Südstadt. Nicht immer leicht hatten es sogenannte Besatzungskinder, zumal wenn sie farbig waren. Nachhaltig gestört hat die Beziehungen der 1977 begonnene und am Ende von starken Protesten der Friedensbewegung begleitete Ausbau der Waldheide zum Atomraketenstützpunkt, der 1985 im Pershing-Unfall gipfelte. Doch plötzlich entspannte sich die weltpolitische Lage.

Abschied in kleinem Rahmen

1989 fiel die Berliner Mauer und bald der komplette Eiserne Vorhang zwischen dem Westen und dem Ostblock. 1992 wurde in den Wharton Barracks bei einem unscheinbaren Zapfenstreich zum letzten Mal die US-Flagge eingeholt. Kurz darauf gab es im Wertwiesenpark eine kleine Abschiedsfeier.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare

Heiko Schulz am 27.10.2020 13:35 Uhr

Wie schade es doch ist, dass man auch noch die letzten Erinnerungen einer Stadt an ihre Vergangenheit beseitigen möchte. Die Amerikaner haben, wie schon oben im Artikel beschrieb, zum Stadtbild gehört. SIe haben die Stadt mitaufgebaut, vorangebracht und auch ein bisschen den amerikanischen Lifestyle mit hinein gebracht. Wer kann sich nicht an die legendären Volksfeste erinnern, die man als Kind kaum abwarten konnte. Es war wie eine andere Welt, aufregend und spannend. Auch wenn in der Geschichte nicht immer alles richtig war oder gut verlaufen ist, so sollte man doch die Erinnerungen aufrecht erhalten, um auch noch den nächsten Generationen, unseren Kindern und Enkeln, davon berichten zu können. Es ist unsere Stadt, und deren Vergangenheit, die nicht in Vergessenheit geraten darf!

Saskia S.