Warum schwarze Verpackungen ein großes Problem sind

Vieles was im Gelben Sack landet lässt sich nicht wiederverwerten. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Sortierung des Plastikmülls. Ein Forschungsprojekt der Hochschule Pforzheim bietet einen vielversprechenden Lösungsansatz. Das Geheimnis sind winzige, leuchtende Partikel.

Starten wir mal mit ein paar Fragen zur Mülltrennung. Die Deutschen gelten ja als Weltmeister in dieser Disziplin. Wo landet die leere Duschdas-Flasche? Oder der von seiner Pappummantelung entblößte Joghurtbecher? Oder das abgerissene Ohr der Chipstüte? Vermutlich lautet die Antwort in allen drei Fällen: im gelben Sack. Die Restmülltonne wäre in diesen Fällen allerdings die bessere Lösung gewesen, denn höchstwahrscheinlich würden die genannten Überbleibsel ohnehin in einer Verbrennungsanlage enden.

"Wir sammeln viel, was derzeit stofflich nicht verwertet wird", sagt Jörg Woidasky. Aus Sicht des Professors für nachhaltige Produktentwicklung an der Hochschule Pforzheim muss das ökologisch vernünftige Ziel lauten, die Produktion neuer Kunststoffe durch einen höheren Anteil recycelter Kunststoffe zu verringern. "Nur knapp 14 Prozent aller in Deutschland produzierten Kunststoffprodukte basieren auf Rezyklaten, 86 Prozent sind also aus Neuware. Hier gibt es noch viel Verbesserungspotenzial." Denn: Jedes substituierte Kilogramm Kunststoff spart im Vergleich zu einem neu produzierten rund zwei Kilogramm Kohlendioxid ein.

Vielfältige Probleme bei der Sortierung des Plastikmülls

Doch warum lassen sich etwa die eingangs genannten Beispiele nicht wiederverwerten?

Viele Duschgels stecken in schwarzen Flaschen. In Müllsortieranlagen wird Infrarotlicht genutzt, um die Werkstoffe voneinander zu trennen. Eine schwarze Verpackung reflektiert aber nicht. Ergo fliegt sie raus in Richtung thermische Verwertung, wie das Verbrennen im Entsorgungs-Sprachgebrauch euphemistisch genannt wird. "Hier liegt die Verantwortung bei den Herstellern. Bei der Produktgestaltung sollten helle Farben bevorzugt werden", rät Woidasky.

Beim entkleideten Joghurtbecher kann es gleich mehrere Probleme geben. Es können Pappreste am Becher kleben bleiben. Der Klebstoff selbst erweist sich womöglich im weiteren Recyclingprozess als unverträglich mit dem Kunststoff. Und da ja nicht jeder Pappmantel und Becher trennt, muss die Sortieranlage auch mit dem angekleideten Joghurtbecher zurechtkommen.

Das abgerissene Stück der Chips-Verpackung ist schlichtweg zu klein. Alles unter einer Größe von zwei Zentimetern wird im industriellen Prozess ebenfalls sofort aussortiert. Zudem sind Chipstüten sogenannte Multilayer-Verpackungen, sprich sie bestehen aus mehreren Schichten. Vom Infrarot-System wird lediglich die oberste Schicht erkannt, wodurch die gesamte Verpackung den falschen Recycling-Weg einschlägt und am Ende dazu beiträgt, dass das Rezyklat, also das Endprodukt des Recyclingprozesses, weniger sortenrein und damit minderwertiger wird.

"Es gibt auf vielen Gebieten Verbesserungspotenzial. Ein wichtiges liegt im Bereich der Sortierung", sagt Woidasky. Genau hier setzt das Forschungsprojekt der Hochschule Pforzheim namens "Tasteful" an.

Ein Fingerabdruck für die O-Saft-Flasche

Die Idee dahinter lässt sich am besten anhand eines Beispiels erklären. In der Sortieranlage kommen eine Orangensaft-Flasche, ein WC-Reiniger und eine Silikon-Kartusche an. Das Nahinfrarotgerät erkennt: Drei Mal Polyethylen. Prima. Das Trio schlägt also einen gemeinsamen Recyclingweg ein. Allerdings: "Silikon ist unverträglich mit anderen Polymeren. Das kann dazu führen, dass die gesamte Charge nicht verwertet werden kann", erklärt Woidasky. Zudem wäre es besser, wenn auch der WC-Reiniger noch von der O-Saft-Flasche getrennt würde, dann ließe sich letztere bestenfalls im Bereich der Nahrungsmittelverpackung wiederverwenden.

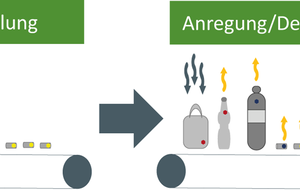

Gelingen könnte dies durch sogenannte Fluoreszenz-Marker. Das sind winzige Partikel, die bereits in die Druckfarbe für das Verpackungsetikett gemischt würden, für das Auge unsichtbar wären, aber unter elektroamagnetischer Strahlung in der Sortieranlage aufleuchten. Diese Floureszenz lässt sich in Sekundenbruchteilen messen und das Produkt dadurch eindeutig identifizieren. Die O-Saft-Flasche erhält sozusagen einen Fingerabdruck.

Eine Auslese der Störstoffe ermöglichen

Ziel ist es allerdings nicht, jedes Produkt individuell zu kennzeichnen. Der Aufwand wäre unverhältnismäßig. "Eine Einsatzmöglichkeit wäre die Negativauslese, dass also Störstoffe gekennzeichnet würden", sagt Woidasky. Beispielsweise könnten alle Mehrschichtverpackungen mit einer entsprechenden Markerkombination versehen werden, wodurch sie sofort aus einem sortenreinen Recyclingprozess entfernt würden. Gleiches könnte mit problematischen Inhaltsstoffen wie im Fall der Silikon-Kartusche geschehen.

"Tasteful ist ein Ansatz im Bereich der Sortierung. Wir werden aber nur vorankommen, wenn wir verschiedene Ansätze kombinieren", sagt Woidasky. Da sind alle Glieder der langen Wertschöpfungskette vom Produktproduzenten über den Verpackungshersteller, den Handel, den Verbraucher, den Müllentsorger bis zur Recyclingwirtschaft gefragt.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare