100 Jahre Trumpf: Laserspezialist will mit Quantentechnik und 3D-Druck nach ganz weit oben

1923 erwarb Christian Trumpf in Stuttgart einen Werkstattbetrieb für Metallbearbeitung. Heute ist das Unternehmen Pionier auf zahlreichen Zukunftsfeldern und nicht nur mit Lasertechnik erfolgreich auf dem Weg in den Weltraum und auf den Mond.

Metallbearbeitung ist seit 100 Jahren das zentrale Geschäft des Maschinenbauers Trumpf. Damals kaufte ein gewisser Christian Trumpf einen Metallbau-Betrieb in Stuttgart, stellte biegsame Wellen und elektrische Blechscheren her.

Heute baut Trumpf seit Jahrzehnten Maschinen zur Blechbearbeitung, beherrscht das Laserschweißen und -schneiden, ist Vorreiter bei den Smart Factories, forscht im Bereich Quantentechnologie, ermöglicht den Bau von Hochleistungschips und macht sich nicht nur mit dem 3D-Druck auf in den Weltraum - immer auf der Suche nach neuen Zukunftsfeldern.

Auf verschlungenen Wegen

Es ist noch ein Geheimnis, um welche Mission es sich handelt. Verraten darf Roland Spiegelhalder im Entwicklungslabor bei Trumpf in Ditzingen: Der Mond ist das Ziel für das Teil, das hier unter den Journalisten herumgereicht wird.

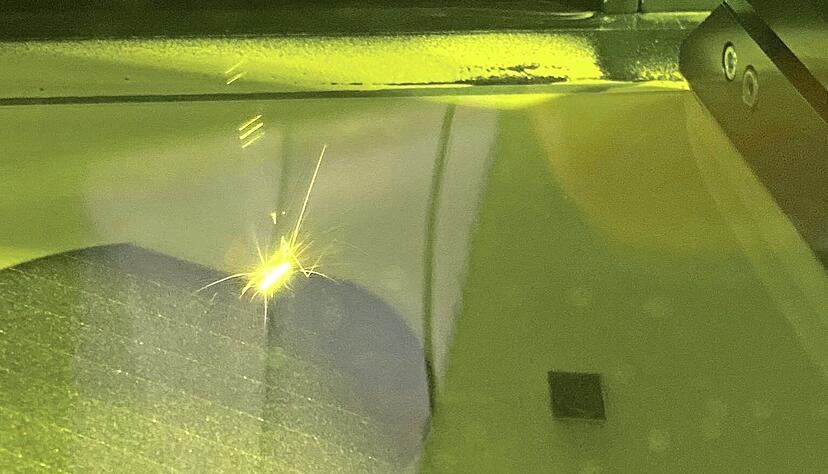

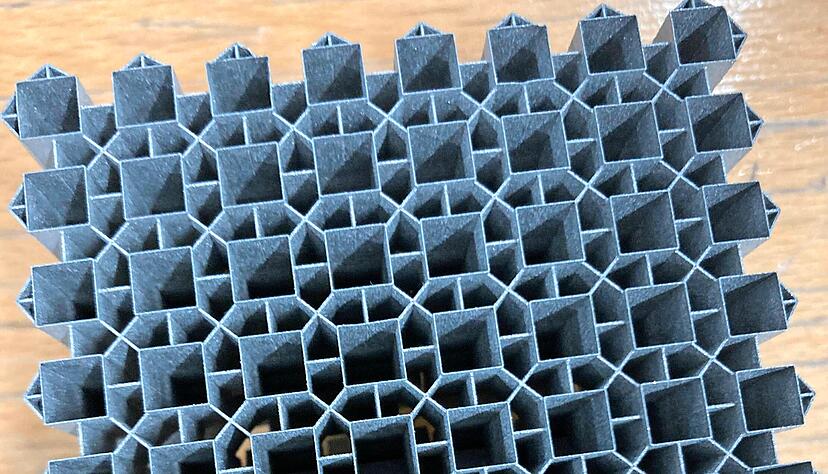

Besonders feines Pulver wurde verschmolzen, Schicht für Schicht, mit einem Laserstrahl so dünn wie ein menschliches Haar. Heraus kam diese Schubdüse aus Niobium 103, einer Speziallegierung, die 3000 Grad Celsius standhält und 1600 Euro pro Kilogramm kostet. In 8000 Schichten entstanden verschlungene Wege für Kühl- und Brennkammern.

"Der 3D-Druck ermöglicht sehr feine und präzise Geometrien", erläutert Spiegelhalder. Die Düse soll ein Landemodul bald sicher auf die Mondoberfläche manövrieren lassen.

Know-how aus Europa wichtig für einen Platz im Weltraum

Raumfahrtunternehmen und ihre Zulieferer haben die Vorteile des metallischen 3D-Drucks inzwischen schätzen gelernt, nachdem sie lange Zeit vorsichtig waren. Nach mehr als 20 Jahren, in denen Trumpf daran forschte, ist jetzt nicht mehr zu ignorieren: Keine andere Technik geht so effizient mit dem Material um, keine andere Technik ermöglicht solche Strukturen, solche Gewichtseinsparung bei gleichzeitiger Steifigkeit. Für den Ausrüster der noch unbekannten Mond-Mission verkaufte Trumpf mehrere seiner 3D-Druck-Anlagen nach Durango im US-Bundesstaat Colorado.

Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, betont die Bedeutung des sogenannten New Space "für viele gesellschaftliche Herausforderungen, die wir derzeit haben". Das habe der Ukraine-Krieg gezeigt, bei dem die Kommunikation über das Satellitennetzwerk Starlink eine entscheidende Rolle spielt. "Es ist deshalb wichtig, dass wir uns als Europa auf den Weg machen, eine eigene Satellitenkonstellation aufzubauen."

"Ohne Laser fliegt keine Rakete ins All"

Dazu müsse das gesamte Raumfahrt-Ökosystem in Deutschland verstärkt werden. Die Akteure müssen sich vernetzen. So wie zuletzt bei der Mond-Mission Artemis, bei der die Europäer unter anderem das Versorgungsmodul lieferten. So wie bei eigenen Raketenstarts, die in Europa geplant sind. Trumpf und das Raketen-Start-up HyImpulse in Neuenstadt beispielsweise sind bereits dabei, Möglichkeiten einer Zusammenarbeit abzuklopfen. So entwickelt sich die Raumfahrt "von der "Manufaktur zur Industrie", wie Christmann erklärt.

Trumpf will sich dabei nicht nur auf die Rolle des Zulieferers anderer Zulieferer beschränken. "Ohne Laser fliegt keine Rakete ins All", sagt der zuständige Vorstand und Lasertechnik-Chef Christian Schmitz selbstbewusst. Er weiß auch, dass für Europa viel auf dem Spiel steht.

Es gibt nicht nur ein weltweites Wettrennen zum Mond, auch das erdnahe Weltall wird derzeit von vielen Nationen erobert. Wer hier zu spät kommt, macht sich schnell von anderen abhängig. Schmitz sagt: "Autonomie entsteht dadurch, dass man gewisse Kompetenzfelder beherrscht."

Der etwas andere Ansatz in der Quantentechnologie

Das ist Trumpf beim Laser gelungen. Und es soll auch bei der Quantentechnologie gelingen - wobei hier die Unwägbarkeiten noch ungleich größer sind. 2018 wurde das Start-up Qant von Trumpf auf den Weg geschickt.

Gründer ist Michael Förtsch. Als Referent von Trumpf-Vorstand Peter Leibinger hatte der promovierte Physiker seinem Chef auf zwei Seiten die Chancen der Quantentechnologie zusammengestellt. Leibinger schaute sich das Papier an und war begeistert. Mit einigen Millionen aus der Trumpf-Kasse und fünf Mitarbeitern legte Qant damals los.

Heute hat das junge Unternehmen 60 Mitarbeiter und versucht, sowohl die Basis für einen Quantencomputer als auch für Quantensensoren zum Laufen zu bringen.

Dabei verfolgt Qant einen besonderen Ansatz: Während IBM und Google auf supraleitende Chips setzen, die stark gekühlt werden müssen, nutzen andere Unternehmen "ionenbasierte" oder "spinbasierte" Eigenschaften. Trumpf und wenige andere verfolgen den photonischen Ansatz, rechnen also mit Licht. Der große Durchbruch ist hier noch nicht gelungen, aber er ist möglich, und das könnte große Vorteile mit sich bringen. Eine Kühlung etwa ist nicht notwendig.

Sensor könnte auch Coronaviren identifizieren

Was in Stuttgart-Vaihingen bei Qant derzeit erforscht wird, könnte viele Bereiche unseres Alltags revolutionieren. Maria Tratzmiller etwa betreut einen Versuchsaufbau, um mit Quantensensoren die Verschmutzung von Wasser zu messen. "Wir können Polymerpartikel erfassen, die 20 Mikrometer groß sind."

Theoretisch wäre es auch möglich, Coronaviren mit solch einem Sensor zu erfassen und zu bestimmen. "Das Umsatzpotenzial für diese Art von Partikelsensoren liegt im Millionen-Bereich", sagt Michael Förtsch. "Hier sind wir international mit den Entwicklungen führend und haben im letzten Jahr den weltweit ersten Quantensensor auf den Markt gebracht."

Ein Sensor, der Gedanken liest

Eine wahre Revolution könnte mit dem quantenbasierten Magnetfeldsensor bevorstehen. So sensibel ist er, dass er "Gedanken" des Menschen in bestimmten Gehirnregionen erfassen kann, wie Förtsch es beschreibt.

Träger von Prothesen könnten so künstliche Hände steuern, und das auch dann, wenn beispielsweise bereits die Nervenbahnen in den Arm unterbrochen sind. Die Funktion eines solchen Magnetfeldsensors sei "keine Frage der Physik mehr, sondern nur noch eine der Miniaturisierung", sagt Förtsch.

Und die spielt dann auch eine Rolle bei der Entwicklung eines quantenbasierten Gyroskops, mit dem beispielsweise erdnahe Satelliten exakt ausgerichtet werden können. "Das ist notwendig, wenn diese Satelliten untereinander nicht mehr mit Mikrowellen, sondern über Laser kommunizieren", sagt Förtsch. Das Projekt, an dem auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Bosch und Trumpf beteiligt sind, wird vom Bundesforschungsministerium gefördert. Wenn Europa den New Space erobert, dann will Trumpf dabei sein.

Erst am Anfang der Entwicklung

Die Zukunftsfelder bei Trumpf sind noch recht kleine Einheiten. Bei einem Gesamtumsatz von gut vier Milliarden Euro macht der Maschinenbauer etwa 30 bis 40 Millionen Euro Umsatz mit der Luft- und Raumfahrt. Qant mit seinem Schwerpunkt auf Quantencomputing und Quantensensorik wird von Trumpf mit zweistelligen Millionenbeträgen finanziert. Genaue Angaben macht das Unternehmen nicht. Vom Bundesforschungsministerium hat ein Konsortium um Qant im vergangenen Jahr 42 Millionen Euro zur Entwicklung des Quantencomputerchips "made in Germany" erhalten. Trumpf hat zudem einen einstelligen Millionenbetrag in das spanische Start-up Quside investiert, das einen Zufallsgenerator auf einem photonischen Quantenchip entwickelt hat. Die ersten Kunden kommen aus der Luft- und Raumfahrt.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare