Überraschungen in der Unterwelt der Kilianskirche

Knochen, Heizer, Lagerräume - und der Urquell von Heilbronn: Das Untergeschoss der Kilianskirche birgt so manche Überraschung. Wir tauchen ein.

Unter Straßen verlaufen Kanäle. Unter Häusern finden sich Keller, die im Falle von Burgen und Schlössern spannende Geschichten und Inhalte bergen. Doch wie sieht es unter einem Gotteshaus aus, zum Beispiel unter der Heilbronner Kilianskirche?

Als wir an diesem kalten Wintertag die schwere Nordpforte von der Kaiserstraße her öffnen, kniet Mesner Gerd Bäuerle vor uns. Nicht etwa, weil er so fromm ist und viel betet. Der unermüdliche Gottesdiener ist vielmehr damit beschäftigt, im Paradies, also im Kirchenfoyer, Fußmatten auszurollen. Was steckt wohl unter den rötlichen Platten aus Odenwälder Sandstein?

"Gestampfter Boden", meint Bäuerle, der sich hier so gut auskennt wie kaum ein Zweiter, "womöglich aber auch Knochen". Ursprünglich sei dieser Teil der Kirche gar nicht überbaut gewesen. Und man müsse wissen: Früher befanden sich Friedhöfe im direkten Umfeld von Kirchen, daher auch der Name Kirchhof. Rund um die Kilianskirche sei dies bis 1530 so gewesen.

Grabsteine von verschwundenen Gräbern

In alten Texten sei von "unflätigem Benehmen" von Passanten die Rede, aber auch davon, dass der Kirchhof aus allen Nähten platzte, weshalb man auf den heutigen Alten Friedhof an der Weinsberger Straße ausgewichen sei.

Gleichzeitig finden sich an den Wänden des Kirchenfoyers alte Grabsteine, sogenannte Epitaphe. "Ich weiß nicht, ob die sich früher im Freien befanden oder ob sie zu Grablegen im Innenraum gehörten", erklärt Bäuerle. Fest steht für ihn allerdings, dass sich unter der Kiliankirche nie eine Krypta befand, denn solche unterirdischen Grabkapellen seien vornehmlich Bischofskirchen vorbehalten. Auch von Katakomben wisse er nichts.

Dann schreitet er die teils stark verwitterten Sandstein-Epitaphe ab, deutet auf Wappen, Jahreszahlen, Inschriften - und auf die Darstellung eines Wickelkindes. "Diese Steine gehörten meist zu Adelsfamilien, aber auch zu Pfarrern oder Äbten."

Heizkanäle lassen Pfarrers Talar tanzen

Profaner gestaltet sich der "Unterboden" des Kirchenschiffs. Die Bänke sind auf großflächige Holzdielenpodeste montiert, die sich fünf Zentimeter vom Sandsteinboden abheben. Nur die Gänge zeigen den nackten Stein, wobei sich unter den beiden Seitengängen zwei große, ziemlich lange Schächte befinden. Sie sind Teil des Heizungssystems.

"Auf der einen Seite wird Frischluft angesaugt, in einem Ofen erwärmt und durch drei Luftschächte nach oben in den Kirchenraum geblasen", erläutert der 55-Jährige. Er deutet auf drei Gitterroste am Altar, wo es winters zur Gottesdienstzeit besonders windet und das schwarze Talar des Pfarrers am Altar mitunter tanzt - wie in dem Film "Das verflixte siebte Jahr" das weiße Kleid von Marylin Monroe über einem U-Bahn-Schacht.

Noch eine Besonderheit: Im linken Teil des Chors finden sich kleine Löcher im Sandstein. Bäuerle nimmt einen verlängerten Schraubenschlüssel, dreht ihn zwölf Mal - da öffnet sich eine Flügeltür. Unten lagern hunderte von Einzelteilen, die als Ganzes eine acht mal 20 Meter große Bühne ergeben, die für Kirchenkonzerte aufgebaut wird.

Mittelalterliche Fundamente

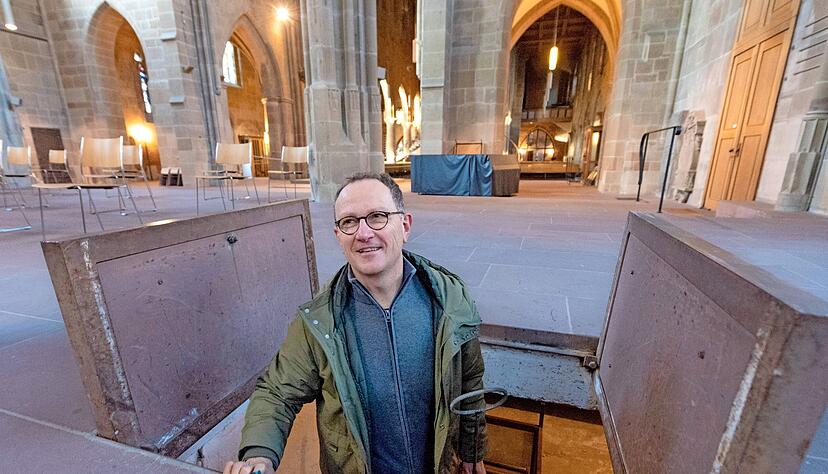

Dann schreitet Bäuerle in sein Mesnerzimmer neben der Sakristei und öffnet eine unscheinbare Tür. "Jetzt kommen wir vom Himmel in die Hölle." Ein monotones Rauschen dringt ans Ohr. Eine im sachlichen Stil der Nachkriegsjahre gehaltene Wendeltreppe aus Stahl und Holzplanken führt in die Tiefe. Das Rauschen wird lauter. Wir sind im Keller der Kilianskirche.

An den Wänden proppenvolle Regale, Schachteln voller Leuchtmittel, Hinweisschilder, Kerzenständer, eine Weihnachtskrippe. "Hier lagern allerhand Sachen, die wir für den Gottesdienst oder für die Technik brauchen", erklärt der Mesner. Wenige Schritte weiter und drei Stufen tiefer drückt er die knarzende Klinke einer Sicherheitstür auf.

Wir blicken in den Heizungsraum mit zwei Gasbrennern und einem Ventilator. "Der bläst die erwärmte Luft nach oben", weiß Bäuerle, wobei die Windmacher derzeit wegen Corona eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst still stehen müssten, wegen der Aerosole. In einem labyrinthartigen Gang geht es weiter. Zwischen Beton und Backsteinmauern plötzlich eine Front mit alten Sandsteinquadern. Bäuerle wird ganz andächtig: "Das sind uralte Fundamente, die den Chorraum halten."

Der 50 Meter tiefe Ur-Quell von Heilbronn

Licht dringt durch einen schmalen Spalt. "Dahinter ist die Kaiserstraße, über diese Tür kommen die Leute von den Versorgungsbetrieben immer, messen die Wasserqualität." Wieder geht es einige Stufen nach unten. Dann stehen wir vor einem Schachtdeckel, unter dem sich im Prinzip der Urquell von Heilbronn befindet. "Nach dem Krieg war alles versiegt und man hat gebohrt, erst sechs, dann 20 Meter. Aber da war das Wasser nicht rein, erst nach 50 Metern ist man fündig geworden," berichtet Bäuerle.

Das Wasser sprudelt übrigens fast ununterbrochen aus dem Taufstein rechts vom Hochaltar - und auch aus dem Siebenröhrenbrunnen am Kiliansplatz. "Das habe ich erst gemerkt, als ich einmal mit einem Hebel das Taufbecken abstellen wollte. Da ist draußen plötzlich auch der Brunnen versiegt."

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare