Künstliche Intelligenz: Wenn an Hochschule die KI die Schrauben sortiert

Heilbronn will bei Künstlicher Intelligenz ganz vorn mitspielen. Es tut sich einiges in der Stadt, gerade auch an der Hochschule Heilbronn (HHN).

Heilbronn will bei Künstlicher Intelligenz (KI) europaweit einen der vorderen Plätze belegen. Anwendungen entwickeln, allein und im Netzwerk, darum geht es den Firmen und Institutionen, die jetzt schon im Innovationspark Künstliche Intelligenz (Ipai) mitarbeiten. KI soll kein Projekt von Experten bleiben: Was hinter KI steckt, wie sie funktioniert und angewendet werden kann, das möchte der Ipai über sein Besucherzentrum genauso vermitteln wie mit Veranstaltungen des KI-Salons und dem KI-Festival im Sommer. Die Experimenta will ebenfalls mit einer eigenen Ausstellung die Menschen über Anwendungen informieren. Experten zur Künstlichen Intelligenz gibt es nicht nur rund um den Bildungscampus und im Zukunftspark Wohlgelegen, wo der Ipai bereits sitzt.

Künstliche Intelligenz in Heilbronn: Trio der Hochschule bringt KI in die Region

Auch südlich tut sich einiges am Tech-Campus der Hochschule Heilbronn, denn dort haben sich Alexandra Reichenbach, Wendelin Schramm und Nicolaj Stache schon mit KI befasst, als kaum jemand mit der Abkürzung etwas anfangen konnte. KI in die Anwendung bringen, praktisch den Firmen helfen, das steht unter anderem im Zentrum der Arbeit der Wissenschaftler in Heilbronn-Sontheim.

Der Tisch mit dem Greifer, der vor Manuel Schulz steht, zeigt mit am eindrucksvollsten, wie KI die Produktion in Betrieben unterstützen kann. Weihnachten, Neujahr: Den Jahreswechsel verbrachte der Doktorand der Hochschule Heilbronn auch an der Hochschule, um sein Projekt zum Laufen zu bekommen. Ein Greifer soll Batterien in ein Plastikteil stecken.

Was sich simpel anhört, ist für klassische Greifer ein großes Problem. Verkantet die Batterie beim Reinstecken, weicht der Widerstand beim Hineinschieben zu stark von den üblichen Werten ab, stoppt die Maschine. „Kollision am Gelenk festgestellt“, zeigt ein Display in solchen Fällen als Fehlermeldung an, wie Manuel Schulz demonstriert. Wenn die KI unterstützt, sind Widerstände kein Problem. Der Greifer legt die Batterie schräg, rührt sie im Kreis herum. Eben so, wie es Menschen machen würden – bis sich die Batterie hineinstecken lässt.

Einfach für Menschen, schwierig für KI: Die Künstliche Intelligenz muss alles lernen

„Das ist eine simple Aufgabe für Menschen“, sagt der Doktorand. Der Rechner im Hintergrund musste das erst lernen. Manuel Schulz tüftelte unzählige Stunde daran, denn er wollte die Maschine mit möglichst wenigen Sensoren ausstatten – um auch der Industrie entgegenzukommen. Einen visuellen Sensor gibt es nicht. Was zu tun ist, um die Batterie tatsächlich in Position zu bringen, das allein wird über die Drucksensoren ermittelt.

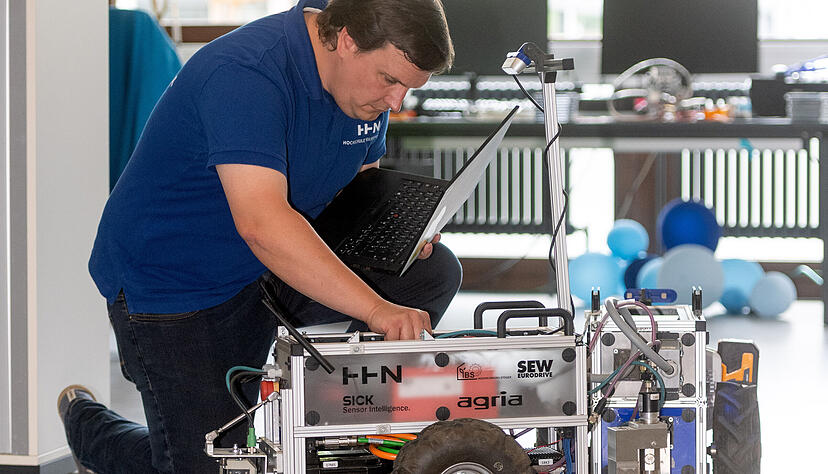

Die KI muss lernen. Nicht von Beginn an am realen Objekt. Das ist zu riskant, sondern am Rechner. Die Batterie sowie die Halterung ist dreidimensional am Computer genauso erschaffen worden wie das Gefährt von Benedict Bauer. Mit dem kleinen Fahrzeug, das sich in der Mitte bewegen lässt, nehmen Wissenschaftler sogar an Wettbewerben in der Natur teil, bei denen KI unter anderem bestimmte Pflanzen wie Erdbeeren erkennen muss. Nur: Wie kann die KI das Fahrzeug rückwärts steuern?

Bitte rückwärts fahren: Die ersten Versuche passieren nur auf dem Rechner

Benedict Bauers Vergleich: Mit einem Pkw samt Anhänger rückwärts fahren. Mal klappt es auf Anhieb. Mal aber nicht. 50 Stunden ließ der Wissenschaftler seine programmierte Fahrzeug-Version nur virtuell fahren. Ausgewertet werden Daten, und genau so übt die KI, das Fahrzeug zu wenden. Wie dreht sich das eine Rad, wie schnell das andere. Wie so ein Rechner überhaupt lernt, was richtig ist? Mit Belohnung, sagt Benedict Bauer. Wenn das Fahrzeug rückwärts fahren soll und das tut, gibt es Punkte – gemessen werde, sagt der Wissenschaftler, das Tempo.

Lernen – manchmal ist das eine ruckelige Angelegenheit. Der Wissenschaftler Simon Heuschkel beobachtet, wie ein Rechner eine Kugel durch ein Holzlabyrinth lenkt. Wohin es gehen soll, demonstriert er mit einem Holzstück, das er an verschiedene Stellen setzt. Kurz rechnet der Computer, dann zeigt eine rote Linie auf einem Bildschirm, wie die Kugel rollen soll. Die Holzplatte wackelt, legt sich etwas schräg, erst in die eine, dann in die andere Richtung. Die Kugel rollt los – zum Ziel, meist auf Anhieb richtig. „Ausprobieren und Erfahrungen sammeln“, so beschreibt der Hochschul-Mitarbeiter das, was hier geschieht.

KI in der Industrie: Unternehmen interessieren sich für Ergebnisse der Hochschule Heilbronn

„Man kann KI in verschiedenen Facetten studieren“, sagt Nicolaj Stache, der an der Hochschule unter anderem als Professor für Messtechnik und Sensorik im Kfz tätig sowie Forschungsprofessor für Künstliche Intelligenz ist. Zudem leitet er als Direktor das Zentrum für Maschinelles Lernen (ZML). KI, sagt er, dürfe man nicht allein in Informatik denken. Um diesen interdisziplinären Ansatz geht es im ZML, zusammen forschen ist auch am Tech-Campus angesagt.

„Flexibilisierung ist das Thema der Industrie“, sagt Nicolaj Stache und zeigt ein Förderband. Ein kleiner Greifer steht daneben, rundherum befinden sich kleine, blaue Plastik-Kästen. Der Greifer sortiert Schrauben. Unterschiedliche Größe, unterschiedliche Länge – eine Kamera nimmt die Schrauben auf, ein Computer wertet aus, und meist packt der Greifer richtig zu. Nur in einzelnen Fällen langt er ins Leere. Die Maschine lernt von allein, sagt Nicolaj Stache das Prinzip: Ein erstes Mal schüttet man eine Schraubenmischung aus. Der Computer analysiert alle Teile und entscheidet, wie er sie beim zweiten Durchgang sortieren kann. Demonstriert wird es in diesem Moment mit Schrauben, Bauklötze sind genauso möglich. Genau darauf kommt es an.

Die Hochschule, die KI auch in einem großen Röhrensystem testet, in dem Schüttgüter effizient transportiert werden sollen, erlebt eine Nachfrage seitens der Unternehmen. Smart automation – also in etwa intelligente Automatisierung: „Das sind die Lösungen für klein- und mittelständische Unternehmen“, sagt Timo Hufnagel, der als Professor unter anderem in den Bereichen Modellbildung und Simulation sowie Robotik tätig ist. Die Schraubensortierung ist dafür ein gutes Beispiel: „Es gibt Interesse der Recycling-Industrie“, sagt Nicolaj Stache. Batterien, beschreibt er den Nutzen, sollen von anderen Wertstoffen getrennt werden.

Es tut sich noch mehr in Heilbronn: Die Stadt bekommt sogar ein Landesgraduiertenzentrum dazu. Die neue Einrichtung bringt weitere Spitzenforscher in die Region.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare