Angehörige können im Bundesarchiv Akteneinsicht beantragen. Im Archiv zur Wehrmacht in Berlin-Tegel lagern Dokumente zu 18,5 Millionen Schicksalen. Das Militärarchiv befindet sich in Freiburg. Rund 4000 Anfragen im Monat gehen ein, sagt Archivarin Birgit Wulf. Vor allem zum Volkstrauertag und nach Familienfesten wie Weihnachten oder Ostern steige das Interesse spürbar. Infos online unter bundesarchiv.de. Infos zum DRK-Suchdienst für den Zweiten Weltkrieg unter drk-suchdienst.de. Im KI-Tool Gemini habe ich die kyrillischen Dokumente hochgeladen, übersetzen und interpretieren lassen. Die Ergebnisse deckten sich mit meinen eigenen Recherchen. vbs

Was hat Opa im Krieg gemacht? Recherchen bringen meiner Familie etwas Klarheit

Mein Großvater Gottfried ist 101 Jahre alt geworden. Über seine Zeit im Krieg und die Gefangenschaft in der Sowjetunion hat er nie gesprochen. Ein Zufall bringt uns seinem Schicksal schließlich näher.

„Was hat Opa im Krieg gemacht?“ Diese Frage stellen sich wohl Tausende Familien in Deutschland, denn viele Kriegsheimkehrer sprachen nach dem Zweiten Weltkrieg kaum oder gar nicht über Schuld und ihr Schicksal. Zahlreiche Bücher beschäftigen sich heute mit diesem Teil der Nachkriegsgeschichte, mit den Folgen des Kriegs für Familien und den nie aufgearbeiteten Traumata, die zum Teil bis in die Generation der Kinder, Enkel und Urenkel fortwirken.

Mein Opa war fünf Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft

Auch in meiner Familie gibt es ein solches Trauma. Mein Großvater Gottfried Fischer, geboren am 12. Februar 1909 in Hostenbach/Saar, war Soldat im Rang eines Obergefreiten im Zweiten Weltkrieg. Er wurde auf dem Gebiet der Sowjetunion gefangen genommen und kehrte erst 1949 zu seiner Familie zurück. Über seine Zeit im Krieg und in Gefangenschaft hat er bis zu seinem Tod mit 101 Jahren so gut wie nie gesprochen. Wenn überhaupt etwas kam, erzählte er Anekdoten, die uns überzeichnet vorkamen – etwa die Geschichte, es habe in Russland „Bärentatzen“ zu essen gegeben, „eine Delikatesse“.

Kurz vor Weihnachten 2010 starb mein Großvater. Fragen, die wir an ihn gehabt hätten, blieben unbeantwortet. Heute denke ich manchmal: Vielleicht ist das auch unser Versäumnis, wir hätten hartnäckiger nachfragen müssen. Doch unangenehmen Themen wich unsere Familie in seiner Gegenwart aus. Wenn ihm etwas missfiel, stand er abrupt auf und verließ den Raum, häufig beim Essen, mitten im Satz. Danach sprach niemand mehr weiter.

Angehörige können im Bundesarchiv Recherchen in Auftrag geben

Wenn wir uns heute als Familie treffen – meine Tante Marianne, Jahrgang 1941, meine Mutter Gertrud, Jahrgang 1950, mein Bruder, Cousine und Cousin –, fragen wir uns regelmäßig: Wo war Opa im Krieg? Was hat er in Gefangenschaft erlebt? Sichtbare Spuren hatte der Krieg hinterlassen: Seine Beine waren abgefroren und lila-blau verfärbt. Er muss beim Laufen starke Schmerzen gehabt haben. Im Oktober 2025 ergibt sich für meine Tante und mich zufällig die Möglichkeit, etwas über die Jahre zwischen 1940 und 1949 zu erfahren. Die Geschichte beginnt am Tag der Deutschen Einheit. In Saarbrücken, der Heimat meiner Eltern, Wohnort meiner Tante, findet ein Bürgerfest statt. Im Gedränge der Feiernden stoßen wir auf einen Stand des Bundesarchivs und kommen mit einer Mitarbeiterin aus Berlin ins Gespräch.

Warum war mein Opa immer so ausweichend und unnahbar?

Sie weist uns auf die Möglichkeit hin, Recherchen zur Wehrmacht in Auftrag zu geben. Marianne füllt einen Antrag mit den Daten ihres Vaters aus. Besonders zur Zeit in russischer Kriegsgefangenschaft erhofft sie sich Auskunft. Vielleicht, denkt sie, erklärt das, warum ihr Vater so ausweichend und unnahbar war. Acht Jahre alt war sie, als er 1949 zurückkehrte. „Ich hatte als Kind immer Angst vor ihm. Für mich war er ein fremder Mann.“

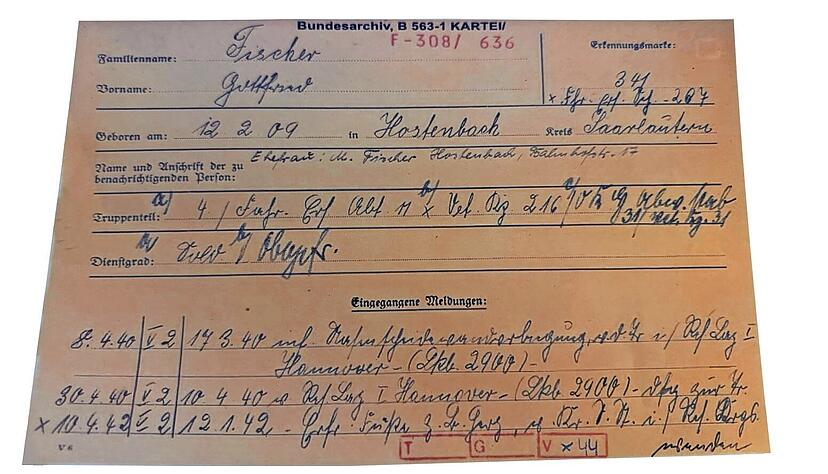

Wenige Wochen später bin ich beruflich in Berlin und vereinbare einen Termin im Bundesarchiv. In unserem Fall bringt die Recherche tatsächlich Ergebnisse. Archivarin Birgit Wulf hat Kopien von Wehrmachtsdokumenten dabei. Das wichtigste ist die Karteikarte von Gottfried Fischer mit seiner Registrierungsnummer 341: Die Aufzeichnungen beginnen im April 1940, dem Zeitpunkt seiner Einberufung. Zunächst war er demnach einer Veterinärkompanie der 31. Infanterie-Division zugeordnet. Später, nachdem er sich offenbar bei Warschau Erfrierungen an den Beinen zugezogen hatte, versetzte man ihn in eine Genesenenkompanie. 1944 wurde er an die Ostfront geschickt und galt nach Gefechten im Juli 1944 zwischen Beresina und Minsk als vermisst.

Im Bundesarchiv in Berlin stoße ich auf ein Dokument mit der Handschrift meiner Oma

Besonders bewegt mich die Kopie eines Briefs, auf dem meine Oma handschriftlich angeben musste, wann sie zuletzt von ihrem Mann gehört hatte. Ihre Handschrift erkenne ich sofort. Mit Datum vom 13. September 1944 notiert sie, dass der letzte Brief ihres Mannes auf den 18. Juni 1944 datiert sei.Ich leite die Unterlagen an meine Familie weiter. Es kommen erstaunte Nachfragen. Das Wenige, was mein Großvater nach dem Krieg erzählt hatte, etwa, dass er in Frankreich gewesen sei, stimmt laut den Dokumenten nicht. Ich versuche selbst, Näheres über die Veterinärkompanie herauszufinden, stoße aber schnell an meine Grenzen.

Eine erneute Anfrage, diesmal an das Militärarchiv in Freiburg, bringt uns mehr Klarheit. Aus dem Standardwerk „Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS“ von Georg Tessin erfahre ich: Jede Infanterie- und Gebirgsdivision verfügte bei Mobilmachung über eine Veterinärkompanie mit Pferdelazaretten, in denen die Tiere medizinisch versorgt wurden. Warum mein Großvater, der später keinerlei Interesse am Umgang mit Tieren zeigte, in einer solchen Einheit diente, bleibt uns ein Rätsel.

Ungeklärt bleibt auch die Frage nach seiner Kriegsgefangenschaft. Birgit Wulf empfiehlt mir, beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes in München nachzufragen. Dort seien vor allem während der Perestroika unter Präsident Gorbatschow Unterlagen aus Russland eingetroffen. Und tatsächlich: Einige Wochen später erhalten wir Gewissheit. „Der Obergefreite Gottfried Fischer, geboren 1909 in Hostenbach, Saarland, geriet am 7. Juli 1944 in einem Gebiet zehn Kilometer von Minsk in sowjetische Gefangenschaft“, teilt mir die Zentrale Auskunftsstelle des DRK mit. Am 8. September 1944 wurde er aus Tambow kommend im Lager Wolschtsk registriert, auf dem Gebiet der heutigen Republik Mari El.

Im Lager Tambow, in dem mein Opa interniert war, starben 40 Prozent der Gefangenen

Der „Lagespiegel“ beschreibt nüchtern: Erdbunker, völlig unzureichende Verpflegung, kaum Medikamente. Bis zu 50 000 Kriegsgefangene sollen das Lager durchlaufen haben, 40 Prozent seien bis Herbst 1944 gestorben – an Hunger, Ruhr, Typhus, Tuberkulose. Postverkehr gab es keinen. Bereits im September 1944 waren auf dem Lagerfriedhof rund 17 000 Tote begraben. Entlassungen erfolgten per Krankentransport über Frankfurt/Oder. Bei einem dieser Transporte war auch mein Großvater dabei. Am 20. Mai 1949 wurde er in das Repatriierungslager Nr. 69 übergeben, wie aus den russischen Akten hervorgeht. Am 20. August 1950 wurde dann meine Mutter geboren, sein zweites Kind.

Viele Heimkehrer sprachen nicht über ihre Erlebnisse

Ich telefoniere mit meiner Tante in Saarbrücken. Sie sei ein wenig enttäuscht, sagt sie. Nun wisse man zwar, in welchem Lager er war, doch viele Fragen blieben offen. Warum ließ er die Familie glauben, er sei in Sibirien gewesen? Warum schwieg auch seine Frau? War er vor dem Krieg ein anderer Mensch: weniger hart, weniger verschlossen? „Das würde ich gern wissen“, sagt sie – und meint ebenfalls: „Vielleicht hätten wir mehr nachfragen sollen.“ Es sei typisch, dass in Familien kaum über die Zeit gesprochen wurde, sagt Birgit Wulf. Wenn die Heimkehrer etwas erzählt hätten, stellte sich im Nachhinein oft heraus: „Viele der Geschichten waren falsch.“

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare