Wie geht es mit den Freibädern in Neckarsulm weiter? Die Frage treibt alle Gesprächspartner um. Mit Wehmut erinnern sie sich an das Freibad am Scheuerberg (unten links), das für das Aquatoll weichen musste. Verknüpft damit ist die Zukunft des Ernst-Freyer-Bads, das im Frühjahr erneut von Neckar-Hochwasser betroffen war. „Macht es noch Sinn, in solch ein Bad zu investieren?“ Diese Frage stelle sich heute angesichts des Klimawandels noch drängender, findet Heimatforscher Bernd Herrmann.

Sentimentale Erinnerungen an das alte Hallenbad in Neckarsulm

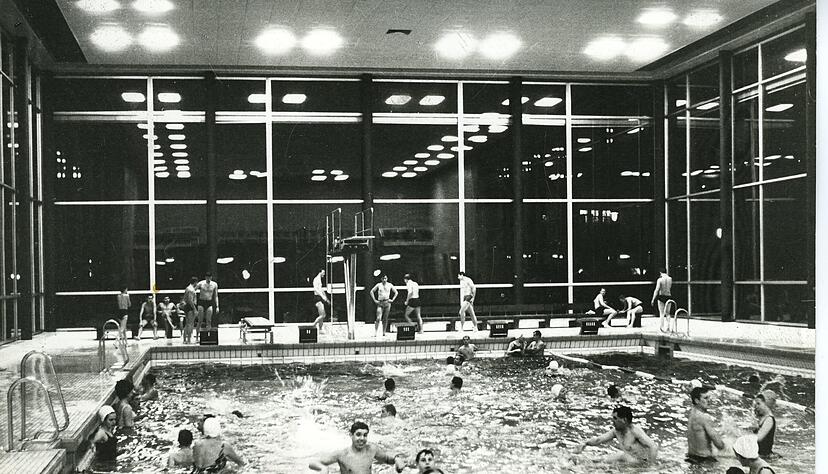

Am 9. Oktober vor 60 Jahren wurde das Stadtbad NSU eingeweiht. An diesem ersten Hallenbad der Stadt lässt sich nachvollziehen, welche Bedeutung Bäder für eine Stadtgesellschaft haben und warum häufig so emotional über sie diskutiert wird.

Es war „das bisher größte Bauvorhaben der Stadt“, wie der damalige Bürgermeister Hans Hoffmann in der Festschrift zur Einweihung des Hallenbads Neckarsulm im Oktober 1964 schreibt. Der Bau sei „die Erfüllung eines großen kommunalen Wunsches“ gewesen und werde hoffentlich „für viele Jahrzehnte in Frieden, zur Erhaltung der Gesundheit und zur Erhöhung der Lebensfreude unserer Bürger wesentlich beitragen“.

Festzug durch Neckarsulm und großes Feuerwerk zur Einweihung

Entsprechend ausgelassen feierten die Neckarsulmer die Errungenschaft. Drei Tage lang, von 9. bis 11. Oktober 1964, stellte die Stadtgemeinschaft einen „Festzug der Superlative, wie man ihn im Unterland bisher kaum gesehen haben dürfte“ auf die Beine, schreibt die Heilbronner Stimme am 12. Oktober 1964. „Tausende Menschen säumten die Straßen, als der kilometerlange Zug am Samstagnachmittag durch die Stadt zog. Es habe ein „großartiges Feuerwerk“ von „der Startrampe, dem Sulmtalbrückenbauwerk“ gegeben. Das Festzelt am Samstagabend war mit 2500 Besuchern offenbar so voll, dass viele Bürger weggeschickt werden mussten.

Auch Neckarsulmer Firmen beteiligten sich an Kosten

60 Jahre später ist das Hallenbad Neckarsulm an der Pichterichstraße, auf dem nachts der Schriftzug „Stadtbad“ blau leuchtete, Geschichte. Nach der Eröffnung des Aquatolls im Herbst 1990 nutzten noch die Neckarsulmer Schulen und Vereine das Bad. 2014, nach Inbetriebnahme des neuen Sportbads, wurde es geschlossen und abgerissen. Heute erinnert nichts mehr an das gläserne würfelförmige Gebäude für fünf Millionen D-Mark, das einst mit seiner 25-Meter-Bahn, der Zuschauertribüne, dem großen Saunabereich und den öffentlichen Reinigungsbädern der Stolz der „Industriestadt Neckarsulm“ war, wie es in der Festschrift von 1964 heißt. Auch große Unternehmen der Stadt beteiligten sich an den Kosten. So ist in einem Zeitungsartikel vermerkt, dass „Direktor Wesp einen Scheck der NSU-Werke in Höhe von 100 000 DM überreichte“. Er habe auch als Vorsitzender der Deutschen Olympischen Sportgesellschaft (DOG), Zweigstelle Unterland, gratuliert und freue sich, dass Verwaltung und Gemeinderat so viel Aufgeschlossenheit für den „goldenen Plan aufbringen, der unserer Jugend und Volksgesundheit zugute komme“.

Der Bau solcher Bäder sei typisch für die Zeit gewesen, sagt der Historiker Dr. Sebastian Dörfler vom Haus der Geschichte (HdG) in Stuttgart. Der „goldene Plan“ sei ein Programm zum Aufbau von Sportstätten in der Bundesrepublik gewesen. Er wurde 1959 von der DOG verkündet und über Jahrzehnte zur Richtlinie. Denn nach dem Krieg galt die Zahl an Sportstätten als unzureichend, und es wurde ein allgemeiner Bewegungsmangel in der Bevölkerung konstatiert.

Wasserzeit für Sportvereine war heiß umkämpft

Fragt man Zeitzeugen heute nach der Bedeutung des Hallenbads für die Stadtgesellschaft Mitte der 1960er-Jahre, bekommt man unterschiedliche Erinnerungen zu hören. Hängengeblieben ist beim 72-jährigen DLRG-Schwimmer Frank Just vor allem der große Straßenumzug zur Eröffnung. Er war damals in der 6. Klasse der Realschule und beteiligte sich mit seinen Klassenkameraden – verkleidet als Kolben. Auf alten schwarz-weiß Fotos ist die Gruppe zu sehen, ein Junge im Cowboy-Outfit trägt das Schild „Kolben aus aller Welt“ am Konsum in der Marktstraße vorbei, ihm folgen Kinder, die in überdimensionierten Papprollen mit aufgemalten Gesichtern stecken, nur die Stirn guckt heraus. Dahinter fährt ein Unimog-Wagen, auf dem das Kolbenschmidt-Logo KS prangt. Ihm sei das unangenehm gewesen, sagt Just, denn das Kostüm sei ständig über seine Schultern gerutscht.

DLRG-Schwimmer mussten sich ihre Bahn mit Kameraden teilen

Manfred Kloss, ebenfalls DLRG-Schwimmer und heute 71 Jahre alt, erinnert sich, dass das Hallenbad anfangs von der Öffentlichkeit so stark frequentiert wurde, dass die Vereinsschwimmer um feste Trainingszeiten und eine freie Bahn kämpfen mussten. „Das hat lange nicht geklappt. Die Bademeister haben uns immer erklärt, dass die Öffentlichkeit Vorrang hat.“ Irgendwann hätte der Verein dann eine Bahn zugeteilt bekommen, die sich die DLRG allerdings mit den Kameraden aus Weinsberg und Oedheim teilen musste. 1969 ging es in einem Briefwechsel mit Oberbürgermeister Erhard Klotz um das Eintrittsgeld für die Mitglieder, die zu diesem Zeitpunkt schon regelmäßig Rettungswachen in den Neckarsulmer Bädern übernahmen. Ob 30 Pfennige ausreichend seien, wurde diskutiert, freien Eintritt wollte der Kämmerer ihnen nicht gewähren.

Wasserballer erinnert sich an wilde Feste im Foyer

Knapp zehn Jahre älter ist Bernd Lutz, genannt Johnny. Der 80-Jährige, der noch regelmäßig mit den Wasserballern der Sport-Union trainiert, war beim Bund, als das große Einweihungsfest für das Hallenbad gefeiert wurde, erzählt er: „Als ich zurückkam, war alles fertig.“ Lutz erinnert sich an wilde Feste im großzügigen Foyer des Gebäudes. Nach dem letzten Training vor Ostern sei man dort zusammengekommen, die Nächte seien lang und fröhlich geworden. Ab 1959 war Lutz im Schwimmverein. Lebhafte Erinnerungen hat er auch an das Lehrschwimmbecken der Greiner-Schule, dort hätten bis zu 20 Personen auf engstem Raum trainiert oder Wasserfußball gespielt. „Für uns Kinder war das ideal, wir haben das geliebt.“ Später, im großen Hallenbad, habe er dieses heimelige Gefühl fast ein wenig vermisst, sagt er.

Historiker ordnet "emotionale Aufladung" ein

„Schwimmbäder sind stark mit Kindheitserinnerungen verbunden“, meint HdG-Historiker Sebastian Dörfler. Womöglich komme daher die heftige emotionale Aufladung des Themas. „Und Bäder bedeuten für viele ein Gefühl der Freiheit und des Losgelöstseins vom Alltag.“ So sei wohl auch zu erklären, dass das Schwimmbad gerade Schauplatz vieler zeitgenössischer Romane sei.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare