Wie die Kernkraft nach Neckarwestheim kam

Wenn zum Jahresende die verbliebenen drei Kernreaktoren vom Netz gehen, endet in Deutschland nach 60 Jahren das "Atomzeitalter". Das Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar (GKN) ist dabei ein Spiegel der Zeitgeschichte.

Mit dem Jahreswechsel ist es angebrochen, das wohl letzte Jahr der deutschen Atomenergie-Geschichte. Eine Zäsur nach 60 oft lebhaft diskutierten, aber weitgehend störfallfreien Betriebsjahren in der Bundesrepublik. Mittendrin: Das Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar (GKN) in Neckarwestheim. Gemeinsam mit den Kraftwerken Emsland und Isar 2 soll das GKN II als jüngstes deutsches Kernkraftwerk bis zum Jahresende abgeschaltet werden. In der Region sorgt die Kernkraft seit mehr als 50 Jahren für Aufsehen und Schlagzeilen - mal mahnender, mal kurioser Art. Ein Rückblick.

Im Herbst 1970 steht für Land und Versorgungsunternehmen fest: Baden-Württemberg wird seinen Energiebedarf ohne Kernenergie nicht mehr decken können. Für über 500 Millionen DM soll daher ab Herbst 1971 "zwischen Heilbronn und Stuttgart" ein Kernkraftwerk mit einer Gesamtnettoleistung von 750 Megawatt (MW) errichtet werden. So teilen es die Technischen Werke Stuttgart mit den anderen Betreibern - den Neckarwerken Esslingen, der Bundesbahn und dem Portland-Cement-Werk Lauffen (heute Zeag) - im November mit.

Ein Kernkraftwerk auf dem Cannstatter Wasen?

Schnell regt sich Widerstand gegen das zunächst in Lauffen geplante GKN: "Die Stuttgarter sollen ihr Kernkraftwerk auf dem Cannstatter Wasen errichten", schlägt Paul Eberbach, Vorsitzender des Heilbronner Kreisbauernverbandes, während einer Versammlung vor. Man fürchtet um den Wein-, Obst- und Gemüseanbau in der Region und befürwortet eine Stromgewinnung auf Erdgasbasis. Als im Dezember 1970, etwas mehr als ein Jahr vor dem geplanten Baubeginn des Reaktors, feststeht, dass nicht Lauffen, sondern der günstig am Fluss gelegene ehemalige Steinbruch zwischen Neckarwestheim und Gemmrigheim die neue Heimat des Kernkraftwerks werden soll, sind die Rahmenbedingungen bereits gewachsen: Von Baukosten um die 600 Millionen Mark ist nun die Rede, bei 775 MW Leistung.

Nach dem beschlossenen Bauvorhaben steht die Bevölkerung vor denselben Fragen, die sie in Teilen auch mehr als 50 Jahre später noch umtreibt. Experten werden gehört. "Hundert bange Fragen an Physiker und Mediziner" titelt die Heilbronner Stimme am 19. Februar 1971 zu einer Diskussionsrunde. "Was passiert in Kriegsfällen oder bei Spionage?", "Wer bezahlt eventuelle Schäden?", "Was geschieht, wenn das Werk veraltet ist?", "Wie und wo wird Atommüll verwertet?", und: "Wie viel Hitze vertragen die Flüsse noch?" 550 Zuhörer stellen eifrig Fragen, es wird geantwortet und diskutiert.

Atomkraft gilt als klimafreundliche Alternative

Grundtenor damals wie heute: Mit Kohle, Erdgas und Öl allein kann die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet werden. Dazu hatte Atomkraft lange vor den jüngsten Taxonomie-Plänen der Europäischen Union den Ruf einer klimafreundlichen Energiequelle. So bilanzierte der Leiter des Kernforschungszentrums Karlsruhe, Hans Kiefer, seinerzeit: "Die Luftverschmutzung können wir kaum anders als durch den Bau von Kernkraftwerken reduzieren."

Im Juli 1971 folgt schließlich mit 38 zu sieben Stimmen die Zustimmung des Heilbronner Kreistages zum Bauprojekt. Wachsender Energiebedarf, wirtschaftliche und krisensichere Bedarfsdeckung sowie der Umweltschutz sind die Hauptargumente für das Placet des Gremiums. "Reserviertes Ja mit Vorbehalten", urteilt die HSt. Rund zwei Wochen später gibt auch der Ludwigsburger Kreistag sein Okay - einstimmig.

4421 Einsprüche gegen den Bau werden abgewiesen

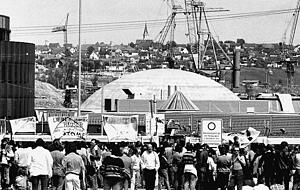

Dass mit dem Bau nicht im September 1971, sondern erst im Februar 1972 begonnen werden kann, liegt auch an der Kritik aus der Bevölkerung: 5232 Personen haben beim Wirtschaftsministerium Einspruch gegen das GKN erhoben, 4421 dieser Einsprüche erfolgen fristgerecht. Nach viermonatiger Prüfung weist SPD-Wirtschaftsminister Hans-Otto Schwarz die Anträge jedoch als unbegründet zurück. Erst dann kann der Bau beginnen.

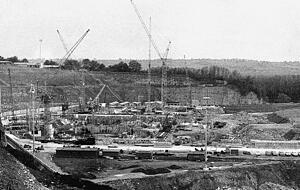

Während der Bauphase werden die Konzepte immer wieder angepasst: So wird die Leistung des Kraftwerkes auf 840 MW erhöht und statt eines einzelnen 160 Meter hohen Kühlturms entscheidet man sich für zwei längliche, 18,2 Meter hohe Zellenkühler. Das soll dem Landschaftsbild und dem Neckar, in den das mit Sauerstoff angereicherte Kühlwasser zurückfließt, zugutekommen. Als das GKN I im Oktober 1976 dann erstmals auf Hochtouren läuft, ist klar: Das Projekt hat statt 500 Millionen rund 800 Millionen DM gekostet. Doch der Betriebstest glückt - das 16. deutsche Kernkraftwerk versorgt die Region ab Dezember mit Atomstrom.

Auch beim GKN II werden die ursprünglichen Baupläne angepasst

Die Planungsphase des zweiten Reaktorblocks, dessen Bau bereits im Juni 1975 beantragt worden war, folgt schließlich ganz ähnlichen Abläufen wie die des ersten: Die ursprünglich geplante Leistung des GKN II wird von 840 MW auf 1300 MW erhöht, statt eines hohen Nass- wird ein niedrigerer Hybridkühlturm gebaut. Auch die Gründe für den Bau sind weitgehend deckungsgleich: sichere Energieversorgung, Umweltschonung, weniger Abhängigkeit von Öl. Ungleich größer ist jedoch der Widerstand gegen den zweiten Reaktor. Diesmal werden 28.468 Einsprüche abgewiesen. Der Neckarwestheimer Rat beschließt den Bau mit acht zu fünf Stimmen. So wird zwischen November 1982 und April 1989 das letzte Kernkraftwerk der Bundesrepublik errichtet.

Bis zu seiner Abschaltung 2011 erspart das GKN I der Umwelt mehr als 193 Millionen Tonnen Kohlendioxid und erzeugt zugleich mehr als 201 Milliarden Kilowattstunden Strom, wie Betreiber EnBW im Jahr 2016 vorrechnet. 1,5 Millionen Haushalte konnten damit jährlich versorgt werden. Was nach dem Rückbau bleibt, sind rund 331.000 Tonnen Abfälle, 3300 Tonnen davon radioaktiver Müll, der bis auf weiteres endgelagert werden muss.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare