Wengerter kämpfen gegen Trockenstress im Wengert

Blätter und Trauben machen schlapp, der Boden trocknet aus. Im Sommer 2022 war es besonders schlimm. Die 60. Württemberger Weinbautagung zeigt, wie Winzer mit digitalen Bewässserungssystemen Abhilfe schaffen können.

Der Klimawandel ist für Winzer die größte Herausforderung seit der Reblaus, ein Schädling, der vor gut 100 Jahren den Weinbau in ganz Europa zum Erliegen brachte - und den man nur durch Innovation in den Griff bekam. Diesen dramatischen Vergleich zog bei der 70. Württembergischen Weinbautagung Dr. Daniel Heßdörfer von der bayrischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.

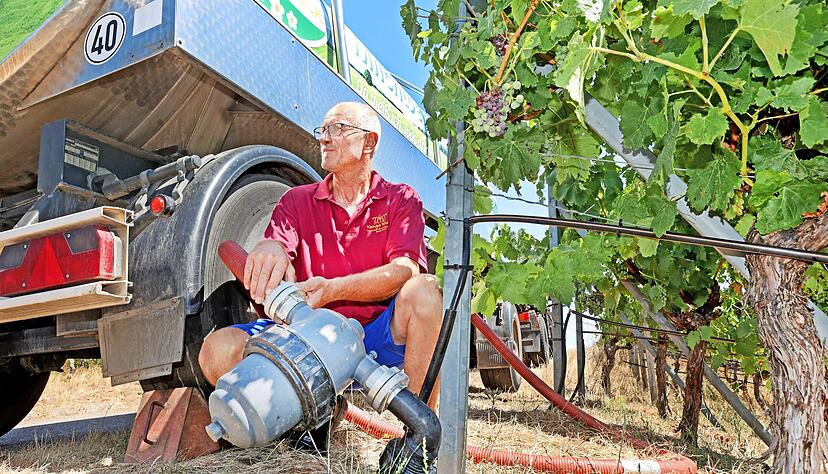

Der Branchenklassiker war wie schon im Corona-Vorjahr online angesagt. Wasserknappheit und Bewässerungssysteme bildeten einen Schwerpunkt, passend zum 2022er-Jahr , das in die Annalen als das zweitwärmste überhaupt eingehen wird. Reben litten unter Trockenstress, Winzer kamen mit ihren Wassertanks kaum nach, wie Kurt Mezger vom Regierungspräsidium Stuttgart erinnerte. Für gemeinschaftliche Bewässerungssysteme gebe es bereits ein neues Förderprogramm, allerdings mit sehr komplizierten Richtlinien, wie sein Kollege Benjamin Wittum ausführte.

Piwi-Prämie bei Neupflanzungen

Allen voran kündigte Landesagraminister Peter Hauk an, künftig stärker auf besonders robuste pilzwiderstandsfähige Rebsorten zu setzen. "Hierzu bringen wir eine Piwi-Prämie auf den Weg, die im Rahmen des Förderprogramms ‚Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen" den Winzern helfen soll, ihr Produktportfolio auf mehr Klimaresilienz auszurichten." Von einem seitens der EU angestrebt totalen Spritzverbot in Schutzgebieten hält Hauk nichts. Im Nachhall der Pro-Biene-Initiative sei dem Land mit dem gemeinsam entwickelten Biodiversitätsgesetz bereits "ein großer Wurf gelungen, den wir uns nicht streitig machen lassen", betonte auch Hauks Ministerialexperte Norbert-Jakob Ferch.

Prognosen für Niederschlag schwierig

Während die Klimaerwärmung an der seit den 1990ern um 1,5 Grad gestiegenen Jahresdurchschnittstemperatur eindeutig ablesebar sei, helfe bei den Niederschlägen der langjährige Mittelwert nicht weiter, wusste Thomas Gudera von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Denn selbst in trockenen Sommern gebe es immer wieder und punktuell Starkregen sowie nässerere Jahre. Er ging speziell auf die Grundwasserbildung ein und stellte klar: dafür trügen zu 75 Prozent die Winter-Niederschläge bei. Zuletzt seien die notwendigen Mengen nicht zusammengekommen, Prognosen seien hier "mit starken Unsicherheiten behaftet, aber angesichts der vergangenen Sommer bin ich eher pessimistisch".

Damit sich Trockenstress nicht negativ auf die Menge und Qualität des Weines auswirke, reiche es nicht, Trauben und Blätter zu reduzieren, betonte Heßdörfer. Sinnvoll sei vielmehr eine gezielte und gesteuerte Bewässerung. "Immer mit dem großen Wasserfass rausfahren" sei auf die Dauer wirtschaftlich zu aufwändig und von der Öko-Bilanz her nicht zu verantworten.

Modellprojekte

Inzwischen gebe es Modellprojekte, über die alles digital laufe: von der Bestimmung der Trockenheit per Senoren bis zur Dosierung des Wassers - per Tröpfchen oder noch besser mit Schläuchen im Boden. "In anderen Ländern ist man da schon viel weiter", wusste der Experte, der aus Südafrike zugeschaltet war. Weil Flüsse und Seen nicht dauerhaft angezapft werden dürften, seien große Speicherbecken notwendig, die schon im Winter mit Niederschlägen befüllt werden müssten. Wichtig sei auch der Zeitpunkt: meist erst drei Wochen nach der Blüte, da sich sonst Trauben und Blätter im Übermaß bilden.

Steillagen leiden besonders

Insgesamt aber müsse der Weinbau auf den Klimawandel mit einem ganzen Bündel an Strategien reagieren: vom Erosionsschutz bis hin zu neuen robusten Sorten. Große Sorgen bereiten Heßdörfer Steillagen, wo die Hitze und Trockenheit besonders zu spüren seien und der Weinbau ohne Gegenmaßnahmen bald nicht mehr möglich sei. Mit ihnen gehe nicht nur Rebfläche verloren, sondern auch ein Teil der Kulturlandschaft sowie ein wichtiger Erholungs- und Tourismusfaktor.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare