Kritik an Corona-App reißt nicht ab

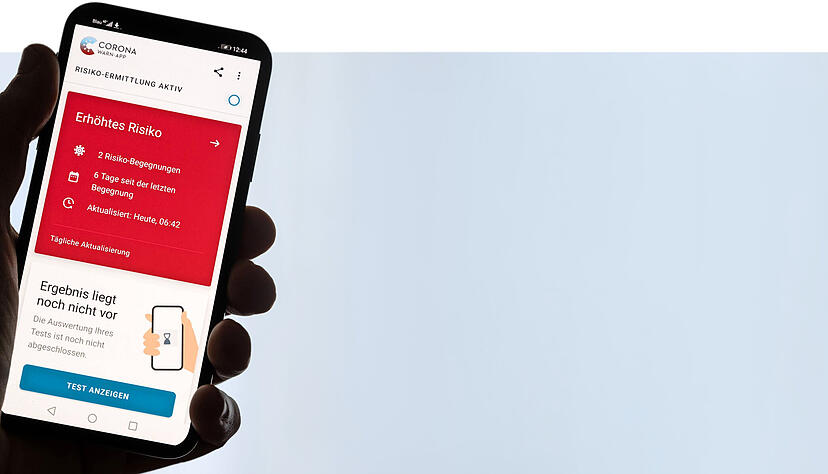

Seit Tagen fordern zahlreiche Politiker eine Verbesserung der Corona-Warn-App. Der Datenschutz müsse gelockert werden, damit die App funktioniere. Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink widerspricht diesen Vorwürfen - und verweist auf den Erfolg der App, die am Mittwoch die Marke von 24 Millionen Nutzern knackte.

Die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts (RKI) steht weiter in der Kritik. Vielen Politikern gehen die Funktionen nicht weit genug. Am Mittwoch forderte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), "datenschutzrechtliche Hürden" aus dem Weg zu räumen, damit Gesundheitsämter Corona-Infektionen über die App automatisch an Kontaktpersonen weiterleiten können. Die Landesregierung im Saarland forderte eine komplett neue App, die Bewegungsdaten erfasst und Kontakte an die Gesundheitsämter weiterleitet.

Der Landes-Datenschutzbeauftragte Stefan Brink kann solche Äußerungen nicht nachvollziehen. "Es ist sehr bedauerlich, wie die aktuelle Diskussion die öffentliche Wahrnehmung verdreht." Die App sei bewusst so entwickelt worden, dass sie möglichst wenige Daten erfasst und Nutzer anonym bleiben. "Ich bin sicher, dass der Erfolg der App so groß ist, weil wir Datenschützer mit unserem Votum dafür garantieren, dass sie völlig in Ordnung ist." Mit mehr als 24 Millionen Nutzern sei die Anwendung erfolgreich.

Keine Einwände gegen Eincheck-Funktion

Dennoch müsse sie weiterentwickelt werden, meint auch Brink. Es müssten alle Labore angebunden werden, außerdem könne die App vor Infektionsherden warnen, zum Einchecken bei Veranstaltungen genutzt werden oder über das lokale Infektionsgeschehen informieren. "Das sind Funktionen, gegen die wir Datenschützer überhaupt keine Einwände haben. Trotzdem wird die Mär verbreitet, die App würde wegen des Datenschutzes nicht richtig funktionieren. Das ist schlicht und ergreifend unwahr!"

Er sieht darin einen Hintergedanken: "Wer das propagiert, sagt: Lasst uns den Bürgern die Freiheit nehmen, selbst zu entscheiden, ob sie eine Infektion mit der Gesellschaft teilen oder nicht." Das gleiche gelte für die Forderung, positive Befunde automatisch in der App zu veröffentlichen. "Ich bin mir sicher, dass viele Menschen dann wieder aussteigen werden." Mehrere Vorschläge für die Weiterentwicklung habe er Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorgelegt.

Winfried Kretschmann hofft auf mehr eingetragene Positiv-Befunde

Kretschmann hatte selbst auf Verbesserungen gedrängt, woraufhin eine Bund-Länder-Gruppe zusammenkam und die Entwickler mehrere Funktionen nachreichten: Nutzer werden nach einem positiven Corona-Test nun mehrfach erinnert, dass sie andere warnen können, wenn sie das Ergebnis in der App teilen. Auch prüft die App Kontakte nun mehrmals täglich, statt ursprünglich einmal am Tag.

Kretschmann hofft nun, dass mehr Menschen ihren Befund in die App einspeisen. Auf Stimme-Anfrage erklärte er: "Wenn es hier nicht sehr schnell zu einer deutlichen Steigerung kommt, müssen zwingend weitere Maßnahmen ergriffen werden, damit die App ihren eigentlichen Zweck erfüllt und die Nutzer über Risikokontakte auch gewarnt werden."

Ihm schwebt vor, dass Nutzer schon beim Test einwilligen, dass der Befund in der App hinterlegt wird. "Diese Option sollten wir weiter fest im Blick behalten, wenn die jetzigen Maßnahmen nicht schnell zum Erfolg führen."

Kontakttagebuch könnte noch dieses Jahr kommen

Brink schlägt vor, dass Nutzer ihr Okay bei Installation der App geben und später erinnert werden, dass sie zugestimmt haben. "Das würden wir mittragen."

Die App-Entwickler Telekom und SAP wollen noch in dieser Woche werde eine neue Version (1.9) veröffentlichen, in der die Messqualität und das Zusammenspiel der App mit den Betriebssystemen von Google und Apple verbessert werden, sagt eine Telekom-Sprecherin. Wichtig sei, dass zusätzliche Funktionen weiter freiwillig seien und die App datensparsam bleibt. Laut Staatsministerium soll die App noch in diesem Jahr um ein Kontakttagebuch erweitert werden.

Mehrere Alternativen gibt es schon

Am Mittwoch knackte die Corona-Warn-App erstmals die Marke von 24 Millionen Downloads. Etwa die Hälfte der Nutzer (54 Prozent) hinterlegt ihr positives Testergebnis in der App, 46 Prozent entscheiden sich dagegen. Die Zahl der geteilten positiven Corona-Befunde stieg seit September auf 115 426.

Künftig wird die App auch auf älteren iphones mit iOS 12.5 laufen, bei Google ab Android 6. Außerdem läuft sie in mehreren europäischen Ländern. Eine Version für alle weiteren Android-Nutzer gibt es im F-Droid-Store. Dadurch ist sie etwa auf Huawei-Geräten nutzbar, die keine Google-Dienste mehr nutzen können. Die Björn-Steiger-Stiftung bietet mit der App "Coronika" ein Kontakttagebuch. Das regionale Infektionsgeschehen und geltende Regeln zeigt die Warn-App "Nina".

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare