Heilbronner Kohlekraftwerk schaut auf fast 100 Jahre Stromerzeugung zurück

1923 ging das Kohlekraftwerk in Heilbronn in Betrieb. Seitdem hat es zahlreiche Änderungen und Umbauten hinter sich gebracht. Das Kraftwerk versorgte die Region nicht nur mit Strom. 1960 lieferte es erstmals Heizdampf an einen nahegelegenen Industriebetrieb.

Das Heizkraftwerk Heilbronn steht vor einem Wandel. 2026 soll der letzte Kohleblock abgeschaltet werden, dann übernimmt eine Gas- und Dampfturbine die Versorgung der Region mit Strom und Fernwärme. Damit steht immerhin fest, dass ein traditionsreicher Standort in Betrieb bleibt: Mittlerweile wird am Neckarufer nördlich von Heilbronn seit 98 Jahren Strom erzeugt.

Wie alles begann

Die Basis für den Standort wurde vor fast genau 100 Jahren gelegt: Am 4. November 1921 wurde die Großkraftwerk Württemberg AG (Growag) durch die Kraftwerk Altwürttemberg AG (Kawag, eine RWE-Tochter) und das Überlandwerk Hohenlohe-Öhringen gegründet. Ab 1923 traten die Gemeindeverbände Enzberg und Heilbronn-Land sowie die Neckar-Enzwerke bei, ein Jahr später im Zuge einer Kapitalerhöhung auch die Lech-Elektrizitätswerke (LEW), ebenfalls eine RWE-Tochter. Ziel waren der Bau und der Betrieb elektrischer Erzeugungsanlagen, insbesondere eines Kohlekraftwerks in Heilbronn. 1954 ging die Growag übrigens an die Energie-Versorgung Schwaben (EVS), die schließlich Teil der EnBW wurde.

Wie Technik-Historiker berichten, war das Kohlekraftwerk Heilbronn aber bei der Inbetriebnahme 1923 technisch gesehen fast schon überholt. Die Maschinen hatten demnach nur eine Leistung von zweimal 5000 Kilowatt. Wie der heutige Betreiber EnBW schildert, bekamen sie daher rasch Konkurrenz von umliegenden Wasserkraftwerken. Das Kraftwerk wurde folglich 1930 stillgelegt und diente, außer in den ersten Nachkriegsjahren, nur noch als Reserve. Außerdem wurde das Gelände wie viele weitere Gebäude im nördlichen Heilbronner Industriegebiet während der Kämpfe im April 1945 beschädigt. Das alte E-Werk steht aber heute noch – das Maschinenhaus von Block E wird von der Sektion Heilbronn des Deutschen Alpenvereins als Kletterarena, das Kesselhaus als Veranstaltungshalle und als Diskothek (Creme 21) genutzt.

Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts entstanden sechs Kraftwerksblöcke

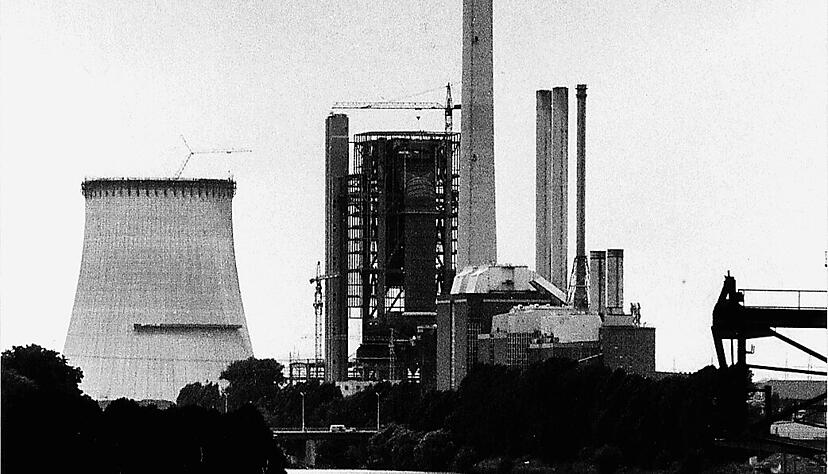

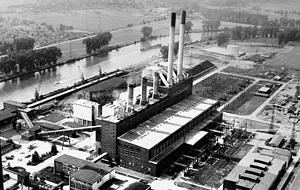

Mit den Planungen für ein Großkraftwerk war Anfang der 1950er Jahre begonnen worden. Das neue Dampfkraftwerk der EVS nahm dann 1954 den Betrieb auf. Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts entstanden sechs Kraftwerksblöcke. Die EVS investierte dafür 275 Millionen Mark. 1985 wurde Block 7, rund 1,3 Milliarden Mark teuer, in Betrieb genommen. Es war damals eines der modernsten und leistungsfähigsten Steinkohlekraftwerke der Welt – und seine Schornsteine sind mit 250 Metern die zweithöchsten Bauwerke im Land. Für die EnBW ist es heute noch der größte Steinkohleblock in ihrem Kraftwerkspark. Die Bauarbeiten an Kesselhaus, Kühlturm und den Schornsteinen wurden damals von den Stimme-Fotografen Hermann Eisenmenger und Horst Wendt intensiv begleitet – und dafür kletterten sie auch mal in schwindelnde Höhe hinauf auf Gerüste und Kräne.

Aber schon 1988 begann die Umstrukturierung des Standorts. Die Kraftwerksblöcke 1 und 2 wurden stillgelegt, 2006 erloschen auch die Blöcke 3 und 4. Die Blöcke 5 und 6, von 1964 bis 1966 erbaut, befinden sich seit 2016 in der sogenannten Netzreserve – die EnBW hatte sie zur Stilllegung angemeldet, die Bundesnetzagentur aber ein endgültiges Herunterfahren untersagt, um die Stromversorgung in Süddeutschland sicherstellen zu können.

Block 7 wurde hingegen 2009 noch einmal für 80 Millionen Euro aufgerüstet, seine Leistung wurde dadurch um 40 auf 778 Megawatt gesteigert. Bereits seit 1998 wird dort Klärschlamm mitverbrannt. Dies würde aber enden, sobald in Walheim die Klärschlammverbrennung auf dem Gelände des dortigen Kohlekraftwerks in Betrieb gegangen ist.

1960 lieferte das Kraftwerk erstmals Heizdampf

Dabei versorgt der Standort die Region nicht nur mit Strom. 1960 lieferte das Kraftwerk erstmals Heizdampf an einen nahegelegenen Industriebetrieb, ein Jahr später starteten die Bauarbeiten für das Fernheiznetz. Dieses Netz ist nach wie vor in Betrieb und erstreckt sich im Wesentlichen auf das Gebiet zwischen den Bahngleisen und der B27 Heilbronn-Neckarsulm, dem Neckar und der Autobahn 6. Aktuell wird es mit 150 Grad heißem Dampf betrieben, künftig wird mit 120 Grad heißem Wasser geplant. Unter anderem sind das Audi-Werk in Neckarsulm und das Joghurtwerk von Campina angeschlossen.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare