Ein Plädoyer für den Verbrennungsmotor

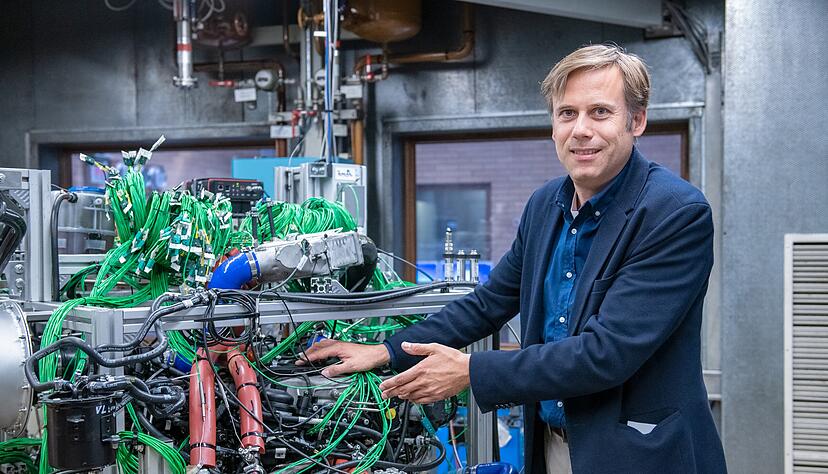

Für den Heilbronner Maschinenbau-Professor Karsten Wittek wird der Verbrennungsmotor in der aktuellen Debatte zu Unrecht verteufelt. Was er sich für die automobile Zukunft vorstellt, hat er Stimme.de bei einem Gang durch sein Labor verraten.

In der aktuellen Diskussion um Klimaschutz und Schadstoffvermeidung wird die Elektromobilität häufig als Lösung der mannigfaltigen Probleme dargestellt. Doch der Schein trüge, warnt der Heilbronner Maschinenbau-Professor Karsten Wittek. Er sagt: "Der Verbrennungsmotor wird zu Unrecht verteufelt." Es komme vielmehr darauf an, was verbrannt wird. Denn auch Wasserstoff komme als Kraftstoff infrage. Ein Interview mit Boxenstopps.

Wer das "Labor für Kolbenmaschinen" an der Hochschule in Sontheim betritt, erlebt eine Welt zwischen Hightech und klassischem Benzingeruch. Ein roter BMW M240 steht in der Mitte des Raums. Karsten Wittek startet ihn und zeigt, wie sich je nach Drehzahl die Kompressionswerte auf dem Display ändern - programmiert haben das seine Studenten. Im Motor werkeln spezielle Pleuelstangen, die Wittek entwickelt hat, um die Effizienz des Ottomotors noch einmal spürbar zu verbessern.

Herr Wittek, wer so viel Energie in die Verbrennungsmotorentechnik steckt, der muss sich ja für sie stark machen. Glauben Sie wirklich, dass wir auch in 20 Jahren noch Verbrennungmotoren brauchen?

Karsten Wittek: Das glaube ich schon. Aber erst einmal muss ich sagen, dass mein persönliches Wohl nicht davon abhängt, ob es Verbrennungsmotoren gibt. Ich bin verbeamtet (lacht). Man hat als Ingenieur aber auch eine ethische Verantwortung. Und das Thema Klimaschutz ist das Jahrhundertthema schlechthin. Wir müssen innerhalb der nächsten Dekade den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren. Das bedeutet, dass es nicht reicht, mal hin und wieder auf eine Flugreise zu verzichten. Wir reden über absolut dramatische Maßnahmen.

Sprich: Es braucht Einsparungen. Kommt hier Ihre Pleuelstange ins Spiel?

Wittek: Nein, stopp. Die Einsparmöglichkeiten liegen dadurch bei etwa fünf Prozent, das alleine bringt keine Rettung. Aber wir müssen uns von der Verbrennung fossiler Energieträger verabschieden. Die Frage ist, wie kommen wir am effizientesten da hin. Die flächendeckende Einführung der Elektromobilität wird jedenfalls zu keiner CO2-Einsparung führen. Denn geladen wird das E-Auto mit Energie aus dem üblichen Strommix. Da wird knapp ein halbes Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde freigesetzt, Tendenz fallend. Unterm Strich liegt der CO2-Ausstoß pro Strecke damit zwar etwas unter dem Ausstoß von modernen Benzin- und Dieselfahrzeugen, er ist aber bei weitem nicht Null. Berücksichtigt man die Batterieproduktion, ist die CO2-Bilanz der E-Autos in jedem Falle deutlich schlechter.

Das Ziel ist aber, dass mehr Strom aus regenerativen Quellen kommt.

Wittek: Richtig. Aber je mehr Solarzellen wir auf die Dächer packen, je mehr Windräder wir bauen, desto größer sind auch die Schwankungen im Stromnetz. Und das nicht nur im Tagesverlauf, sondern übers ganze Jahr gesehen. Das Ifo-Institut hat berechnet: Selbst wenn es gelänge, unseren gesamten jährlichen Strombedarf aus Wind- und Solarkraft im Mittel zu decken, bräuchten wir mehrere Tausend Pumpspeicherkraftwerke, um die Monate mit zu wenig Stromangebot zu überbrücken. Wir haben derzeit 35 und keinen Platz für ein weiteres.

Was hat das jetzt mit dem Verbrenner zu tun?

Wittek: Kommen Sie mal mit...

Der Maschinenbauer holt eine Pleuelstange aus dem Regal und legt sie auf den Tisch. Er zeigt auf die exzentrische Lagerung und erklärt, wie durch Drehen dieses Lagers der Abstand zwischen Pleuelzapfen und Kolbenbolzen reguliert werden kann. So verändere sich die Verdichtung im Zylinder.

Wir sind immer noch bei den Pumpspeicherkraftwerken?

Wittek: Naja, indirekt. Wenn wir elektrische Energie speichern wollen, dann können wir das mit Unmengen von Lithium-Ionen-Batterien oder auch Pumpspeicherkraftwerken tun. Oder wir können Energie chemisch speichern, etwa in Form von Wasserstoff oder durch Zugabe von Kohlendioxid als Methan, also Erdgas oder auch in Form von Methylalkohol. All diese Stoffe sind über Monate lagerbar, sie sind gut zu transportieren, einfach zu tanken und letztlich auch sauber in Motoren zu verbrennen.

Die Autobauer sind derzeit der Meinung, dass man Wasserstoff über eine Brennstoffzelle effizienter nutzt...

Wittek: Das ist generell richtig, aber die beiden Technologien sind vom Wirkungsgrad her nicht weit weit voneinander entfernt. Die meiste Energie verliere ich erst einmal bei der Herstellung von grünem Wasserstoff Ich zeige Ihnen etwas...

Zur Person

Karsten Wittek (46) ist Spezialist für Thermodynamik und Verbrennungsmotoren. Aufgewachsen ist er in Kaiserslautern, studiert hat er in Aachen. Nach Stationen in der Industrie ist er 2013 als Maschinenbau-Professor an die Hochschule Heilbronn gekommen.

Der 46-Jährige läuft über den Hof und öffnet einen Container. Im Innern ein durch Schutzglas abgetrennter Raum, wo demnächst ein Motorenprüfstand entsteht. Warnschilder machen auf leicht entzündliche Gase aufmerksam.

Ist hier Explosionsgefahr?

Wittek: Nun, wir werden hier Motoren mit Wasserstoff betreiben. Wir forschen daran, den Wirkungsgradunterschied zur Brennstoffzelle wettzumachen und unsere variable Pleuelstange wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Der Vorteil eines Verbrennungsmotors ist aber in jedem Fall, dass man auch Benzin oder Alkohol tanken kann, wenn der Wasserstoff einmal nicht verfügbar sein sollte. Außerdem sind keine absolut sauberen Treibstoffe notwendig. Man könnte also Abfall-Wasserstoff aus der Industrie verbrennen, oder auch Mischungen mit Erdgas. Durch die variable Kompression ist man plötzlich sehr flexibel.

Erdgas-Autos gibt es schon lange, trotzdem setzen sie sich nicht durch.

Wittek: Weil Diesel zu billig ist. Wenn es wirklich ums Klima ginge, müsste man längst Erdgas fahren. Mit Gas betriebene Fahrzeuge sparen vorneweg 20 Prozent CO2 ein.

Das Ziel ist trotzdem der grüne Treibstoff. Bleibt die Frage, woher der viele grüne Strom dafür kommt?

Wittek: Wir werden in Deutschland nicht genug produzieren können, um die gesamte Fahrzeugflotte damit zu versorgen. Es ist Zeit, die Idee der großen Sonnenkraftwerke im Nahen Osten und in der Sahara wieder aufzugreifen. Als grüner Treibstoff könnte die Energie über Pipelines nach Europa kommen.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare

achim schulz am 12.11.2020 14:04 Uhr

Lieber Herr Reiter,

Herr Wittek ist mit Sicherheit ein „Metzger“. Manchmal aber, wenn man einen Metzger über Fleisch fragt, dann sagt er einem etwas Richtiges über Fleisch. Denn damit kennt er sich aus.

Wenn man dagegen kein Experte ist, und nur irgendwelche Formeln, die man hier oder da eingetrichtert bekommen hat, selbst nie überprüft hat, unreflektiert wiedergibt, dann ist nicht unbedingt garantiert, dass man der Wahrheit folgt.

Sie wollen sich ein Elektroauto kaufen? Dann tun Sie das doch. Lassen Sie sich nicht verwirren oder hinhalten! Bei VW gerade zum Schnäppchenpreis von 35-40.000 Eur zu haben (Golf Klasse). Dabei hat VW gerade den besten Erdgasmotor (TSI) aller Zeiten auf den Markt gebracht mit Verbräuchen unter denen von Dieselmotoren, praktisch schadstofffrei (CH4 Schlupf muss jedoch beachtet werden), für ca. 20.000 Eur zu haben. Und die VW AG hatte gerade eine sehr erfolgreiche Brennstoffzellen Initiative. Offensichtlich ist Herr Diess eher ein Vertreter der Politik (das Land Niedersachen bezahlt ihn ja auch).

Das meiste, was Herr Wittek berichtet stimmt. Und er sagt auch nicht, dass H2 oder E-Fuels billiger sind. Das sind sie nicht. Aber die Probleme des Elektroautos, abgesehen vom Preis, die kommen erst noch. Gestern erst hier ein Stromausfall (Berlin). Sie sprechen von „SmartGrid“. Offensichtlich ein eingeworfenes Schlüsselwort, was Kompetenz zeigen soll. Aber haben Sie wie ich in einer Kommission gesessen, die über die Normierung der Stecker diskutiert hat? Wie lange hat das gedauert? Und funktioniert das heute? Also nur der Stecker! Und wie lange dauert das nochmal mit einer Genehmigung von Stromautobahnen, sagen wir im schönen Bayern? Für ein paar Reiche die Tesla fahren kein Problem. Aber auch für Massenmobilität? Lesen Sie ein paar Studien, z.B. vom FZ Jülich. Wenn man nur statisch Energiepfade vergleicht, sieht das Elektroauto sehr gut aus. Aber Herr Wittek legt genau den Finger in die Wunde, die Speicherfähigkeit, wenn Wind und Sonne mal bläst und scheint oder eben nicht. Noch eine Kleinigkeit: E-Schnellladesäulen haben auch deutlich geringere Wirkungsgrade!

„Da sagen heute schon alle Energieversorger, dass es null Problem sei.“ Genau. Genauso wie Herr Diess. Aber Sie haben schon recht. Diejenigen die am Erdöl verdienen, verdienen genauso am Kobold, äh Kobalt in Mienen, in denen Kinder sich zu Tode schuften.

Sie sprechen noch viele andere Punkte an. Die stimmen zu großen Teil nicht. China prescht tatsächlich massiv bei Elektromobilität vor, pusht jetzt aber auch massiv die Brennstoffzellentechnologie, genauso wie Japan, baut aber auch jedes Jahr mehr neue Kohlekraftwerke, als wir überhaupt in Deutschland haben! und zumachen könnten. Derjenige, der sich aus ideologischen Gründen auf eine Technologieoption reduziert, Alternativen aufgrund einer modernen „Cancel-Culture“ nicht untersucht, wird von der Bildfläche verschwinden. Die Arbeit vom „Metzger“ Wittek ist wertvoll und auch dieser Artikel.

Gabor Reiter am 14.10.2019 17:21 Uhr

So ganz klein im Hintergrund auf dem Bild, kann man das VDA Logo erkennen, direkt neben dem Shell-Logo.

Also wenn alle 40 Mio. Autos morgen, was ja Schwachsinn wäre, alle elektrisch fahren würden, brauchen wir nur 20% mehr Strom (-10% was verschenkt wird). Da sagen heute schon alle Energieversorger, dass es null Problem sei.

Also wenn alle 40 Mio. Autos morgen, was ja Schwachsinn wäre, alle elektrisch fahren würden, brauchen wir nur 20% mehr Strom (-10% was verschenkt wird). Da sagen heute schon alle Energieversorger, dass es null Problem sei.

Ich fasse mal die Aussagen kurz zusammen: Herr Wittek meint, dass wir zwar wegkommen sollen von fossilen Energieträgern (das merkt mittlerweile jeder), aber das batteriebetriebene E-Fahrzeug sei keine Lösung. Lieber solle man warten auf Wasserstoff. Stimmt es so ungefähr?

Das ist die typische Hinhalte-Taktik, die ich heute überall lese. Nach dem Motto. "Liebe Bürger, kauft keine E-Autos, es kommt was anderes." Diese Taktik passt genau in die Trickkiste der Verbrennerlobby, denn so bleiben die Käufer brav beim Verbrenner, solange nicht was anderes kommt, weil sie verwirrt sind. Und warum sollen die beim Verbrenner bleiben? Weil man damit noch viel Geld verdient und weil wir E-Autos nicht können.

Wasserstoff ist aber nicht besser - im Gegenteil. Für die Herstellung von 1 kg Wasserstoff brauchen wir 54kWh Strom, wenn es durch Elektrolyse hergestellt wird, was die einzige "saubere Lösung" ist. Also mit dem 1kg (10 EUR) Wasserstoff fährt ein Brennstoffzellenfahrzeug (das günstigste kostet übrigens 70k EUR) heute max 100 km. Und ich habe noch nicht den Transport des Gases, die doppelten Energieverluste beim Herstellen und Fahren, und die schlechten Wirkungsgrade eingerechnet. Mit den besagten 54kWh fährt ein batt. E-Auto schon über 300 km UND das zu einem Drittel der Kosten und diese Autos kann man heute kaufen! Also brauht Wasserstoff 3x so viel Strom wie ein Batt. E-Auto. So viel zu dem Argument, wo soll der Strom herkommen.

Strom haben wir für E-Autos genug. In D verbrauchen wir heute im Jahr ca .620 TWh Strom. Davon verschenken wir mehr als 10% - nein, wir bezahlen andere Länder dafür, dass sie unseren Strom abnehmen. Verschenken wäre ja noch günstig

Die Aussage Herrn Witteks, dass es nur dreckiger Strommix sei, stimmt nicht. Der Anteil an Erneuerbaren Energien wächst enorm. Heute schon haben die EE den größten Teil von über 40% der Stromversorgung. Tendenz stark steigend. Außerdem ist das nicht ein Problem der E-Autos, wenn der Strom nicht "sauber" ist. In anderen Ländern funktioniert es ja auch. Österreich, Holland, Schweiz, und natürlich Norwegen.

Wasserstoff ist definitiv keine Lösung für den Autoverkehr. Es könnte aber event. eine Lösung für größere Fahrzeuge sein, wie Schiffe, Züge, Flugzeuge, LkW usw. Vlt. sollten wir nicht die Windkraftwerke ständig abschalten, sondern die überschüssige Energie durch Elektrolyse in H2 lagern. Hier macht Wasserstoff noch Sinn.

Das Thema ist kompliziert und es geht vieles um Speicher und SmartGrid (wer es googlen möchte) Es steckt aber wie oben erwähnt was anderes hinter allem. Die Autoindustrie, BigOil, Zulieferer, Werkstätte und viele andere haben eine Menge zu verlieren. Wer finanziert denn die Projekte bei Herrn Wittek in der Uni? Wer ist einer der größten Steuerzahler in HN und Neckarsulm? Die Hintergründe sind klar für Texte. Ganz Deutschland ist abhängig von der Autoindustrie. Daher weht der Wind.

Ein E-Auto ist in allem überlegen. Energieeffizienz, Kosten, Haltbarkeit. Emissionen und ja auch bei der Herstellung besser. Das hört man natürlich nicht gern, wenn man von Autoreparaturen und von der geplanten Obsoleszenz lebt.

Natürlich werden wir morgen nicht alle Autofahrer umstellen können, aber morgen hat auch noch nicht jeder ein E-Auto und so wie jeder Prozess seine Zeit braucht, werden Lösungen mitwachsen. Heute schon können viel mehr Menschen E-Autos sinnvoll nutzen, als man denkt. Viele machen es einfach nicht, weil sie genau durch solche Texte und Hinhalte-Taktik beeinflusst werden.

Letztlich hilft es unserem Land nicht, wenn wir alles verteufeln, was wir nicht beherrschen. Wir sollten lieber mal nach Asien schauen. Dort spielt die Musik und die Asiaten setzen alles auf E-Mobilität. Unsere Autoindustrie wird wie Nokia oder Kodak von der Bildfläche verschwinden, wenn wir uns nicht rasch anpassen wollen. Selbst Herbert Diess (VW CEO) hat es verstanden und setzt jetzt auf E-Mobilität.

Solche verwirrenden Artikel brauchen wir nicht. Ich bin kein Öko (wobei ich das nicht schlecht finde), nur ein kleiner Unternehmer, der die Zeichen erkennt und sich lieber anpasst, statt sich nur wehrt bremst.