Radon, die unsichtbare Gesundheitsgefahr

Es ist farb-, geruchs- und geschmacklos und damit für die menschlichen Sinne nicht wahrnehmbar. Dennoch ist es da: Radon. Das radioaktive Gas, das im Boden und in Gesteinen vorkommt, ist für den Menschen eine potenzielle Gesundheitsgefahr. Doch wo kommt Radon vor? Welche Auswirkungen kann es auf den menschlichen Körper haben und wie kann man sich davor schützen?

Darüber informierten unter dem Titel "Krebsrisiko Radon - Schutz vor Radon ist Gesundheitsschutz" nun Experten des Umweltministeriums Baden-Württemberg und der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) beim dritten Infoforum über nukleare Sicherheit und Strahlenschutz.

"Radon gelangt als Abbauprodukt von Uran durch die geologischen Erdschichten an die Oberfläche", erklärt Dr. Andre Baumann, Staatssekretär beim Umweltministerium Baden-Württemberg. Als natürliche Quelle trage Radon zu einem Viertel zur durchschnittlichen Strahlenbelastung bei. "Zu einem weiteren Viertel sind wir anderen natürlichen Strahlenquellen ausgesetzt, hinzu kommt zur Hälfte die zivilisatorische Strahlenbelastung durch Medizin und Technik", so Baumann.

Radon dringt durch Risse im Gebäudefundament ein

"Befinden wir uns im Freien, ist das Gas nicht schlimm. Sammelt sich Radon aber in Innenräumen an, muss man aufpassen." Durch Risse im Fundament des Hauses könne das radioaktive Gas eindringen und sich im Keller oder im Erdgeschoss ansammeln.

"Halten wir uns dann dort auf, atmen wir das Gas in die Lunge ein", so Baumann. Grundsätzlich sei der Körper darauf programmiert, die Stoffe zu bekämpfen. "Ist die Konzentration aber hoch, kann es das Erbgut, die DNA, schädigen und Krebs entstehen." Das Gas zerfalle beim Einatmen in Bruchstücke und in weitere Teilfragmente wobei Strahlung frei werde. "Diese schädigt das empfindliche Gewebe in der Lunge und kann so zu Lungenkrebs führen." Wie stark ein Raum von Radon belastet ist, lässt sich durch spezielle Detektoren messen. "Die Messdosen sollten für zwölf Monate in die entsprechenden Räume ausgelegt werden, die durch Radon belastet sein könnten", so Baumann. Durch die lange Zeitspanne könnten jahreszeitliche Schwankungen ausgeglichen werden. "Nach Ende des Zeitraums schickt man die Detektoren an eine Messstelle und erhält Rückmeldung mit den gemessenen Werten." Liegen die Werte über 100 Becquerel Radon pro Kubikmeter (Bq/m³), empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, Maßnahmen zu ergreifen. "Liegt der Wert über 300 Bq/m³ sollte dringend etwas getan werden."

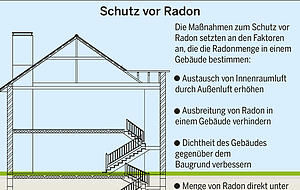

Tipps zum Schutz vor der Radon-Belastung

Um sich vor der Belastung zu schützen, empfiehlt Benjamin Schneider von der Radon-Beratungsstelle an der LUBW, verschiedene Dinge: "Eine Möglichkeit ist es, regelmäßig zu lüften, vor allem wenn man vor hat, sich länger in einem dieser Räume aufzuhalten." Stoß- und Querlüften sei besonders effektiv. Als Erweiterung könnte auch eine technische Lüftung eingebaut werden. Eine weitere Möglichkeit sei es, die Ausbreitung von Radon innerhalb des Gebäudes zu verhindern, indem Neu- oder Bestandsbauten luftdicht verschlossen werden. Gleiches sei auch möglich, wenn es um die Abdichtung des Gebäudes gegenüber dem Baugrund gehe. "Eine Option ist zudem, das Gas unter dem Gebäude abzusaugen. Bei Neubauten lässt sich das einfach einplanen."

Das Umweltministerium hat inzwischen sogenannte "Radon-Vorsorgegebiete" eingerichtet. "In diesen Bereichen gelten besondere Schutzanforderungen", erklärt Dr. Alexander Eisenwiener vom Umweltministerium Baden-Württemberg. Beispielsweise müssten alle Arbeitsplätze im Erd- und Kellergeschoss auf Radon gemessen werden. Neue Gebäude müssten durch zusätzliche Maßnahmen errichtet werden, dass sich kein oder wenig Radon darin ansammeln kann. Festgelegt wurden die Gebiete durch Messungen der Radonwerte im Boden. In Deutschland haben bereits sechs Bundesländer entsprechende Gebiete ausgewiesen. "In Baden-Württemberg gibt es aktuell 29 Gemeinden, diese liegen im mittleren und südlichen Schwarzwald."

Weitere Infos: www.bfs.de

Stimme.de

Stimme.de