Das Ende des deutschen Atomzeitalters: GKN II wird abgeschaltet

Am Samstag gehen die letzten Kernkraftwerke vom Netz. Darunter ist auch Neckarwestheim II. Ein Rückblick auf die letzten fünf Jahrzehnte.

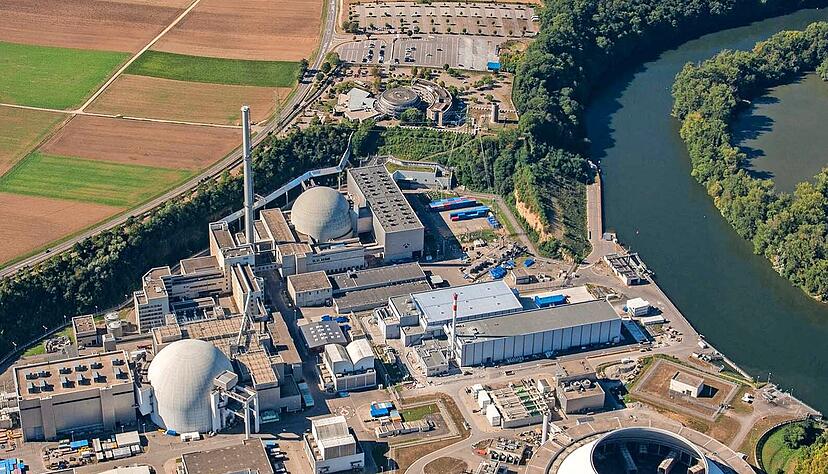

Eine große Wasserdampfwolke, die aus dem Kühlturm aufsteigt: Dieser Anblick ist untrennbar mit dem Bild von Neckarwestheim verbunden. Die Bürger des Dorfes müssen sich von dieser Kulisse nun verabschieden. Am 15. April geht das Gemeinschaftskernkraftwerk Neckarwestheim, kurz GKN, endgültig vom Netz.

Rund 53 Jahre sind dann zwischen den ersten Planungen und der Abschaltung vergangen. Fünf Jahrzehnte, die geprägt waren von Demonstrationen und Protesten, aber auch von Dialog und einem weitgehend störungsfreien Betrieb. Ein Rückblick.

Skepsis bei den Anwohnern

Die Planungen für den Bau des GKN I beginnen 1970. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Technischen Werke Stuttgart (TWS), der Neckarwerke Esslingen, der Bundesbahn und des Portland-Cement-Werks (heute Zeag). Die Gemeinderäte von Neckarwestheim und Gemmrigheim, an deren Markungsgrenzen das AKW entstehen soll, befürworten die Pläne, fordern jedoch eine gründliche Prüfung im Interesse der Bevölkerung.

Und die Skepsis ist groß. Gärtnermeister Oskar Mauk legt Einspruch beim Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg ein. Er befürchtet "Nebelbildung, Veränderung innerhalb des Kleinklimas und starke Geruchsbelästigung", schreibt die Heilbronner Stimme im Juli 1971. Die Bauern machen sich Sorgen, dass die Menschen keine Erzeugnisse mehr von ihnen kaufen wollen. Das "Paradies in Württemberg" dürfe nicht zerstört werden, fordert Paul Eberbach, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Heilbronn. Die Planung wird begleitet von Pressekonferenzen und Gutachtern, um die Sorgen zu zerstreuen.

Die Lage im Steinbruch biete optimale Umweltbedingungen, plädieren die Befürworter. Der Standort in dem früheren Steinbruch biete den Vorzug, dass das Kraftwerk sichtgeschützt sei, außerdem bringe der Zufluss der Enz kühleres Wasser in den Neckar, erklärt der Vorstandssprecher der TWS Jürgen Stech 1971 auf einer Pressekonferenz. Ein Kernkraftwerk sei günstiger als andere Rohstoffe wie Kohle, und Heizöl mache das Land durch die Abhängigkeit der Erdölgesellschaften krisenanfällig. Ein AKW biete eine unabhängige Gesamtversorgung mit Energie, argumentiert auch Direktor Herbert Löhle von den Neckarwerken. Der baden-württembergische Wirtschaftsminister Hans-Otto Schwarz bekräftigt im Januar 1972, das geplante Kernkraftwerk sei die umweltschonendste Anlage zur Energiegewinnung.

Baustellen-Besichtigung über eine Aussichtsplattform

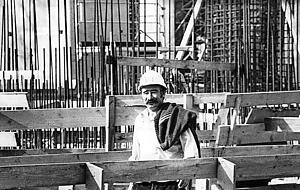

Das Interesse der umliegenden Bevölkerung am fortschreitenden Bau ist groß. Etwa 10.000 Personen werfen 1972 seit Eröffnung im Mai dieses Jahres von der Plattform des Infozentrums einen Blick auf die Baustelle. Ein Lautsprecher, den die Mitarbeiter "Jonathan" taufen, informiert über den Fortschritt. Im Sommer 1973 arbeiten auf der Baustelle etwa 600 Menschen. 80 Prozent von ihnen sind Gastarbeiter, viele aus der Türkei oder Jugoslawien, aber auch aus Frankreich. Viele wohnen in Lagern der Bau-Arbeitsgemeinschaft.

1976 ist der Bau vollendet und GKN I geht ans Netz. Als das erste mal Nebelschwaden aufsteigen, ist die Aufregung groß. "Das hatten die Menschen zuvor noch nicht gesehen, sie kannten das nicht", erinnert sich 2016 der damalige GKN-Pressesprecher Uwe Mundt. Die Baukosten wurden zuvor auf etwa 600 bis 700 Millionen Mark geschätzt, am Ende sind es 800 Millionen Mark. GKN I produziert zu Laufzeiten 840 Megawatt elektrische Leistung. Eine Erweiterung des Meilers ist beim Anlaufen schon in der Diskussion. Realisiert wird diese aber erst einige Jahre später. 1989 geht GKN II ans Netz, mit einer Leistung von 1400 Megawatt.

Betreiber bieten Führungen und Kunstausstellungen an

Auch nach Inbetriebnahme bemühen sich die Betreiber der Kernkraftwerke um Dialog und Transparenz. In Gruppen können Besucher an Führungen durch das Kraftwerksgelände teilnehmen. Mit einer Kunstausstellung engagieren sich die Betreiber auch kulturell. Von 1980 bis zur Schließung 2011 zeigen in der Galerie im Rundbau des Verwaltungsgebäudes des GKN mehr als 370 Maler und Plastiker in mehr als 180 Ausstellungen ihre Kunst. Galerieleiter Willy Dorn bezeichnet das Projekt anlässlich seiner Schließung 2011 als sein Lebenswerk. Besonders für junge und noch unbekannte Künstler aus aller Welt, etwa Peking, Teheran oder London, ist die Ausstellung eine Chance. Die Kommune profitiert vom Kraftwerk vor allem finanziell, durch die Einnahmen der Gewerbesteuer.

Proteste und Abschaltung nach Fukushima

Merkels Atom-Moratorium nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima führt 2011 zur Abschaltung von GKN I. Nach der Katastrophe bilden 60.000 Menschen eine Menschenkette über 45 Kilometer von Stuttgart nach Neckarwestheim, um für einen sofortigen Atomausstieg zu protestieren. Der Betreiber EnBW nimmt GKN I schließlich vom Netz. Mehr als 800 Menschen sind zu diesem Zeitpunkt in den GKN I und II angestellt. Ab 2017 beginnt der Rückbau von GKN I. Die geschätzte Dauer: 10 bis 15 Jahre.

Mehr als 193 Millionen Tonnen Kohlendioxid hat das Atomkraftwerk in seiner Laufzeit der Umwelt erspart und mehr als 201 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt, mit denen 1,5 Millionen Haushalte pro Jahr versorgt wurden. Zu diesen Ergebnissen kam die EnBW im Jahr 2016. Zurück bleiben etwa 331.000 Tonnen Müll, davon sind 3300 Tonnen, weniger als ein Prozent, radioaktiver Abfall.

GKN II sollte laut Atomgesetz ursprünglich Ende 2022 vom Netz gehen. Aufgrund der Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, beschließt der Bundesrat auf Anraten von Wirtschaftsminister Robert Habeck im November 2022 den Streckbetrieb der Kernkraftwerke Neckarwestheim II, Isar 2 und Emsland. Neues Abschaltdatum ist der 15. April. Dieses Mal endgültig.

Die Geschichte der Kernenergie in Deutschland

-

Dezember 1938: Otto Hahn und Fritz Straßmann gelingt die Kernspaltung von Uran

-

1939 bis 1945: Deutsche Wissenschaftler arbeiten im Rahmen des "Uranprojekts" an der Entwicklung eines Kernreaktors

-

Mai 1955: Die Aufhebung des Besatzungsstatuts ermöglicht Universitäten, zu Kernphysik wieder zu forschen

-

Dezember 1955: Einrichtung des Bundesministeriums für Atomfragen unter Leitung von Franz Josef Strauß (CSU)

-

Oktober 1957: In Garching geht der Forschungsreaktor München in Betrieb

-

Juni 1961: Im bayerischen Kahl geht das erste kommerzielle Kernkraftwerk in Deutschland ans Netz

-

Dezember 1976: Zu Monatsbeginn nimmt das GKN I seinen kommerziellen Betrieb auf

-

Juni 2000: Die Bundesregierung (SPD/Grüne) beschließt mit den vier Kraftwerks-betreibern, die Kernkraftwerke schrittweise abzuschalten

-

Oktober 2010: Der Ausstieg vom Ausstieg - Die Laufzeit der 17 Kernreaktoren wird vom Bundestag um durchschnittlich zwölf Jahre verlängert

-

März 2011: Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima verhängen CDU/CSU und FDP ein Atom-Moratorium: Statt 2019 geht das GKN I sofort vom Netz

-

November 2022: Der Bundesrat segnet den Streckbetrieb von GKN II, Isar II und Emsland bis April 2023 ab. Grund ist die Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare

Jens Leonhardt am 11.04.2023 23:08 Uhr

Ein fataler Fehler und ein weiterer, großer Schritt ins technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Abseits dank unserer rot/grün-bestimmten Bundesregierung. Was die in einer Legislaturperiode kaputt machen, wird wenn überhaupt Jahrzehnte dauern zu egalisieren. Erschreckend.

Realitätsverlust auf der ganzen Linie mit Ausnahme von B. Pistorius, der einem vorkommt, wie wenn er in der falschen Partei ist.

Jens Leonhardt, Leingarten