Aufkeimender Antisemitismus macht Ortshistoriker fassungslos

Martin Ritter aus Affaltrach hat 30 Jahre lang zur jüdischen Geschichte in seiner Heimatgemeinde geforscht. Er stellt fest: "Viele Menschen lernen nichts aus der Geschichte."

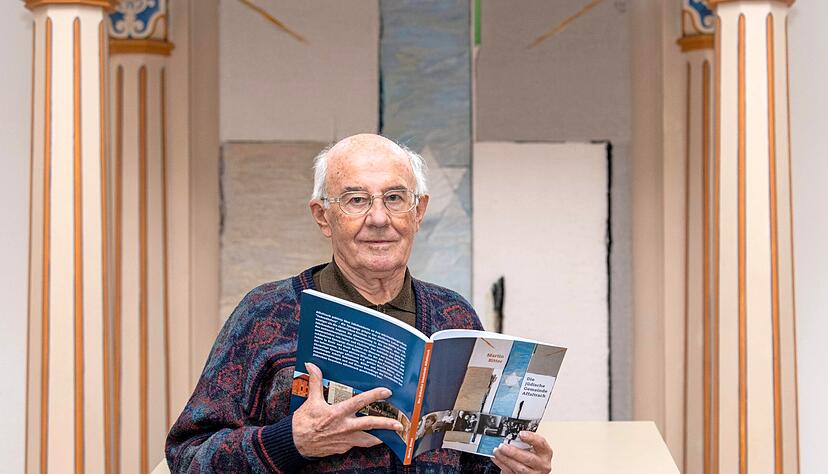

Es ist eine besondere Ehrung, die Martin Ritter zuteil geworden ist. Für sein Lebenswerk haben ihn die Israelitische Religionsgemeinschaft (IRGW) und der Landtag von Baden-Württemberg mit der Oppenheimer-Medaille ausgezeichnet. Damit wurde die Leistung des 84-Jährigen gewürdigt, der die Geschichte jüdischen Lebens in Obersulm erforscht hat. Dass sich Fremdenfeindlichkeit wieder in Gesellschaft in Deutschland breit macht, macht den Affaltracher fassungslos.

Herr Ritter, Sie kämpfen wider das Vergessen: Was ist Ihre Motivation?

Martin Ritter: Ich hatte immer schon Interesse an Geschichte. Als Realschullehrer habe ich mich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt, ihn im Unterricht besprochen. Und ich habe festgestellt, dass viele - ich sage es einfach mal plakativ - aus der Geschichte nichts lernen. Es war mir immer wichtig, vor allem junge Leute sensibel zu machen für die Vergangenheit. Wenn ich mit Schulklassen vor einem der ehemaligen Judenhäuser in Affaltrach stand, die Ereignisse der Pogromnacht 1938 erzählte und von den Schicksalen der Familien, machte das auch die jungen Leute sensibel für die Verbrechen der Nazis.

„Mich erschreckt das wie andere Menschen auch.“

von Martin Ritter

Ein schwieriger Kampf, wie der jüngste Anschlag auf eine Synagoge in Halle zeigt. Wie konnten Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland wieder zum Problem werden?

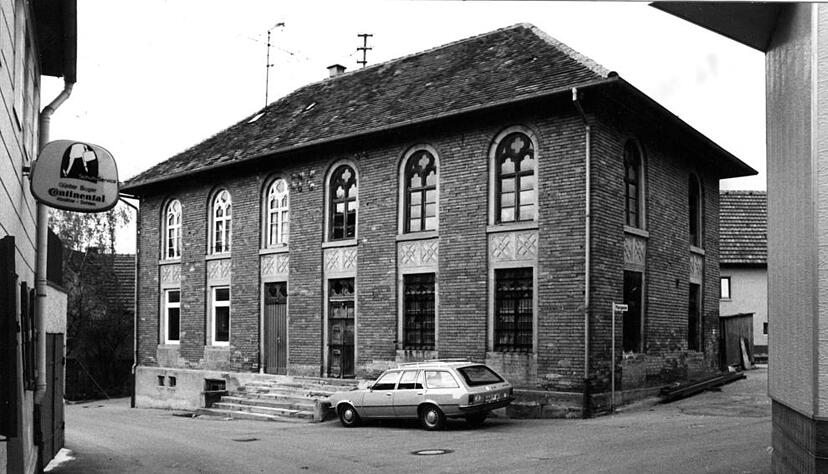

Ritter: Ich kann es mir gar nicht erklären. Es ist deprimierend. Mich erschreckt das, wie andere Menschen auch. Bei der Einweihung unseres Museums Ehemalige Synagoge Affaltrach am 9. November 1988 hat kein einziger daran gedacht, dass eine Synagoge als Ort der Erinnerung einmal wieder eine negative Bedeutung bekommt und Antisemitismus gesellschaftsfähig wird.

Zur Person

Martin Ritter (84) lebt seit 1966 in Affaltrach. Der ehemalige Realschullehrer war von Beginn an am Aufbau und der Renovierung des Museums Ehemalige Synagoge des Landkreises Heilbronn beteiligt. Rund 30 Jahre war er im Vorstand des Freundeskreises. Ritter befasst sich seit 50 Jahren mit der Orts- und Kirchengeschichte. Sein Schwerpunkt ist die jüdische Geschichte. Fünf seiner sieben Bücher befassen sich damit, zudem hat er auch Kapitel in Sammelbänden geschrieben.

Was muss geschehen, um diese unheilvolle Entwicklung einzudämmen?

Ritter: Ich kann Ihnen keine überzeugende Antwort geben. Ich habe immer versucht, durch konkrete Beispiele aufzuzeigen, was passieren kann, wenn man aus der Geschichte nichts lernt und wie leicht man sich verführen lässt.

Wie fühlen Sie sich dabei?

Ritter: Ich bin fassungslos.

Was kann jeder tun, diese katastrophale Entwicklung zu stoppen?

Ritter: Sich informieren und aus der Geschichte lernen. Wir haben nicht nur Feindseligkeit gegenüber Juden, sondern gegen Minderheiten überhaupt. Es läuft immer auf dasselbe hinaus: Man bemüht sich ein Leben lang um Aufklärung, um ein friedliches Zusammenleben und den Abbau von Vorurteilen, aber viele Menschen wollen nichts lernen.

Ist da Resignation herauszuhören?

Ritter: Zum Teil schon. Aber man darf trotzdem nicht aufgeben. Das wäre das Schlimmste.

Nach der Verdienstmedaille Deutschlands und der Ehrenmedaille der Gemeinde Obersulm jetzt die Oppenheimer-Medaille: Was bedeutet Ihnen das?

Ritter: Als ich den Brief von Landtagspräsidentin Muhterem Aras bekam, gab es Gefühlsturbulenzen. Ich konnte es nicht glauben, war überrascht, erfreut, dankbar, vielleicht auch ein bisschen stolz, dass der Beirat meine Arbeit zur Kenntnis genommen hat. Aber was habe ich denn Besonderes geleistet, dass ich ausgezeichnet werde?

Aufhebens um Ihre Person mögen Sie gar nicht. In der Laudatio hieß es, dass Sie sich wie kein Zweiter mit der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in Affaltrach Verdienste erworben hätten.

Ritter: Ich möchte das nicht beurteilen. Tatsache ist, dass ich seit rund 50 Jahren in Staats-, Kirchen- und Gemeindearchiven und durch Befragung von Zeitzeugen die Lokalgeschichte von Affaltrach und Obersulm zusammengetragen habe. In den letzten 30 Jahren habe ich mich intensiv mit der jüdischen Geschichte befasst.

„Mit meinem Publikationen habe ich mir nicht nur Freunde gemacht.“

von Martin Ritter

Was hat Sie bewogen, dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte auf lokaler Ebene aufzuhellen?

Ritter: Die lokale Geschichte spricht alle an, ob jung oder alt. Wenn ich konkrete Beispiele nenne, ist die Wirkung eine andere, als wenn man allgemein berichtet.

Wie belastend ist es, sich mit dem Holocaust tagein tagaus zu befassen?

Ritter: Es ist keine Belastung. Ich sehe das als eine Art Auftrag, mit seinen Möglichkeiten zu versuchen, all dem entgegenzutreten, was heute Minderheiten an Ungerechtigkeiten und Verbrechen zuteil wird.

Ihr Tun war und ist in Teilen der Gesellschaft umstritten. Gab es Anfeindungen?

Ritter: Mich stimmt nachdenklich, das heute, 81 Jahre nach der Reichspogromnacht, vor allem lokalgeschichtliche Themen immer noch mit vielen Emotionen und Tabus belastet sind. Leider gehört das auch zu meinen Erfahrungen. Mit meinen Publikationen habe ich mir nicht nur Freunde gemacht.

„Die Frauen haben über Schicksale erzählt, die nicht in Dokumenten zu finden sind.“

von Martin Ritter

Wie schwer war es, mit Zeitzeugen zu sprechen?

Ritter: Es gab welche, die wollten kein Gespräch führen, und dann gab es Frauen, die bereit waren, ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu erzählen. Ich habe etwa 30 wirkliche Zeitzeugen interviewt. Etwa sieben Frauen waren Haushaltshilfen in jüdischen Familien. Ihre Aussagen waren für meine Forschungen ganz wichtig. Die Frauen haben über Schicksale erzählt, die nicht in offiziellen Dokumenten zu finden sind.

Die Zeitzeugen sind gestorben. Welche Folgen hat das für die Geschichtsschreibung?

Ritter: Zeitzeugen, die bewusst reflektiert und erlebt haben, gibt es heute nicht mehr. Es sind keine authentischen, subjektiven Erfahrungen mehr zu bekommen.

Wie sind Sie Angehörigen begegnet, die das Schicksal ihrer jüdischen Vorfahren aufspüren wollten?

Ritter: Das war eine Bereicherung für mich. Durch meine Tätigkeit in der Synagoge und die Führungen auf dem jüdischen Friedhof habe ich viele Nachfahren kennengelernt. So entstanden Kontakte nach Frankreich, Holland, Israel, Australien und in die USA. Aus manchen Kontakten wurden Freundschaften und jahrelange Briefwechsel.

Zum Beispiel?

Ritter: Von einer Besucherin der Synagoge bekam ich die Adresse von Fanni Bogdanow. Sie wohnte mit ihren Eltern in der Synagoge und erlebte die Reichspogromnacht. Ich ließ die Adresse lange liegen. Als ich schließlich schrieb, antwortete sie. Wir hatten sporadischen Kontakt. Kurz vor ihrem Tod 2011 gab sie mir die Adresse ihre Cousine Helga Selz, die auch in Affaltrach aufwuchs. Als ich diese anschrieb, antwortete ihre Tochter Gial Leslie. Ihre Mutter war gestorben. Mit Gial, die 2014 zur Verlegung der Stolpersteine für ihre Großeltern aus Australien nach Affaltrach kam, bin ich bis heute in engem Kontakt.

Wie waren die Reaktionen?

Ritter: Fanni, die Professorin in Manchester war, war es wichtig, mitzuteilen, was passiert war. Damit es nicht vergessen wird. Das gilt auch für Gial. Sie hat mir Briefe ihrer Mutter und Großeltern in Sütterlin geschickt, die ich übersetzte.

Warum ist es Ihnen so wichtig, den Opfern des Nazi-Terrors ein Gesicht, einen Namen zu geben?

Ritter: Weil im Nationalsozialismus diese Leute nur Nummern waren, völlig anonym. Durch den Namen werden sie zu einer Persönlichkeit. Wir haben in der Synagoge 112 Biografien von Bewohnern des jüdischen Zwangsaltenheims in Eschenau zusammengetragen. Bei einem Besuch einer Auschwitz-Überlebenden in einer Schulklasse zeigte sie die Nummer, die auf ihrem Arm eingebrannt war. Das war für die Schüler ein schreckliches Erlebnis. Aber das Konkrete macht Eindruck und kann Verhalten ändern.

Sie haben jetzt altershalber die Führungen im Museum und auf dem jüdischen Friedhof aufgegeben. Fällt das Loslassen schwer?

Ritter: Es fällt schwer, weil ich das 30 Jahre mit Herzblut gemacht habe.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare