Die älteste Neckarschleuse wird am Samstag 200 Jahre alt

Vor 200 Jahren wurde in Heilbronn die heute älteste Neckarschleuse eingeweiht - und zwar vom württembergischen König Wilhelm, der auch Namensgeber ist. Das Bauwerk ist bis heute in Betrieb und wurde durch die Buga neu entdeckt.

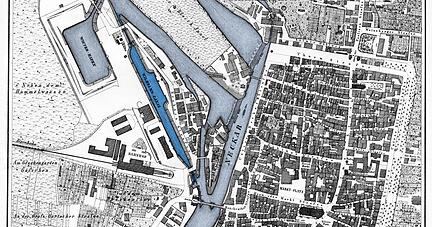

Er befindet sich in der Mitte der 227 Kilometer langen Bundeswasserstraße. Im 19. Jahrhundert bildete er den Dreh- und Angelpunkt der Neckarschifffahrt. Zuletzt lag der Wilhelmskanal, der am Insel-Hotel vom Altneckar abzweigt und 550 Meter später nach seiner Schleuse wieder in ihn mündet, etwas im Abseits. Doch mit der Bundesgartenschau 2019 wurde er neu entdeckt. Seine Ufer avancierten zur mediterran anmutenden Flaniermeile: durch die Lage am südlichen Buga-Eingang, durch Yachten, Bootshaus, und das Terrassencafé des Württembergischen Motorbootclubs (WMBC) und nicht zuletzt durch die beliebten Duscher-Skulpturen von Christel Lechner, die die Blicke von Flaneuren bis heute auf sich ziehen und nach einem Gewaltakt inzwischen wieder komplett sind.

König Wilhelm gibt das Ahoi!

200 Jahre vor der Buga war der Kanal sogar ein Politikum. Am 11. März 1819 wurde auf der Großbaustelle der Spaten angesetzt. Am 17. Juli 1821, also an diesem Samstag vor 200 Jahren, hieß es bei der Freigabe "Schiff ahoi!". Kein geringerer als König Wilhelm von Württemberg weihte den neuen Wasserweg ein und stand gleichzeitig für ihn und seine Schleuse Pate. Die Heilbronn Marketing und die städtischen Museen laden anlässlich des Jubiläums an diesem Samstag zu Führungen: Um 11 Uhr zeigt Dr. Christina Jacob anhand des Hafenmodels im Deutschhof die Entwicklung der Wasserstraße Neckar auf. Um 14 Uhr taucht Hans-Ulrich Dollmann vor Ort in die Historie ein. Außerdem hat Dr. Joachim Hennze das Thema für den Tag des Offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, im Programm.

Die Ursprünge des Hafens

Im Wilhelmskanal und seiner Schleuse, bis heute die älteste am Neckar, stecken einige spannende Kapitel Stadt- und Flussgeschichte. Kaiser Ludwig von Bayern hatte den Heilbronnern 1333 erlaubt, den weit verzweigten "Necker (zu) wenden und (zu) keren, wahin si duncket", worauf diese den Fluss an die Stadtmauern heranführten und durch Verladezölle reich wurden. Prompt widersetzen sich die Reichsstädter der geplanten Direktverbindung zwischen Unter- und Oberlauf zunächst energisch und verteidigten ihr "Speditionsmonopol", wie Joachim Hennze sich ausdrückt.

Heilbronner waren dagegen

Neben den Zöllen hatte ihnen die Wasserkraft, also vor allem Mühlen im Bereich des Hefenweilers, zum wirtschaftlichen Aufschwung verholfen. Doch mit der Neuordnung des deutschen Südwestens nach der Französischen Revolution drohte die Neckarmetropole zu Beginn des 19. Jahrhunderts plötzlich ins Abseits zu geraten. Kurz nach dem Anschluss an Württemberg bekam Karl August Friedrich von Duttenhofer von König Wilhelm deshalb den Auftrag zum Bau des später nach ihm benannten Kanals. Inspiriert durch den Rhein-Begradiger Johann Gottfried Tulla plante Duttenhofer einen Durchstich entlang des damaligen "Industriegebietes" - von dem heute nur noch der Hagenbucher-Backsteinbau, also die Experimenta I, und ein historischer Verladekran zeugen. Gegen den "erheblichen Widerstand der Heilbronner Kaufleute", so Hennze, wurde der Bau aber 1819 "durchgedrückt". Um das Projekt bis 1821 möglichst schnell durchzuziehen, hatte man Häftlinge aus dem Gefängnis in Asperg rekrutiert.

Großbaustelle mit bis zu 164 Zwangsarbeitern

Wie kompliziert es auf dieser Großbaustelle zuging, weiß Christina Jacob. Die Fundierung der 41 Meter langen und 4,50 Meter breiten Kammern war komplex. 800 Tragpfähle aus Tannen und Eichen mussten bis zu sechs Meter tief in den Untergrund gerammt werden. Zudem kamen Roste aus Balken, abgedichtete Bretterlagen sowie Deckboden und Spundwände zum Einsatz. Sandsteinquader aus dem Stadtwald bilden bis heute die bis zu 3,50 Meter dicken Wände. Über sieben Monate hinweg musste die Baugrube einigermaßen trocken gehalten werden.

Schon bei Niedrigwasser war das ein großer Akt: 40 Männer bedienten eine Bohlenpumpe. Dazu gab es im Neckar ein spezielles Rad, das weitere Pumpen antrieb. Bei Hochwasser kamen Schaufelwerke zum Einsatz, bis zu 164 Arbeiter mussten ran. Sie leisteten ganze Arbeit. Das Bauwerk hält heute noch. Sogar die Schleuse ist noch in Betrieb. Ihre Funktionsweise ist simpel: Tor auf, Gefährt rein, Tor zu. Der Wasserspiegel in der Kammer hebt oder senkt sich, das Schiff oder Boot kommt so auf die gewünschte Höhe. Die Differenz beträgt immerhin mehr als drei Meter. Zehn Minuten später wird auf der gegenüberliegenden Seite der Durchlass geöffnet - im Handbetrieb, per Kurbel.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare