EO Wald ist am Earth Observation Center des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen entstanden. Das Online-Tool ist erreichbar unter: www.eowald.dlr.de

DLR zeigt mit Satellitendaten, wie die Wälder in der Region leiden

Den deutschen Wäldern geht es schlecht, auch in der Region. Eine Datenauswertung des DLR zeigt nun, wie stark die Bäume leiden und das Blattwerk sich lichtet. Woran das liegt und was die Zahlen bedeuten.

Hitzewellen, Dürren und Schädlinge setzen den deutschen Wäldern zu und sorgen dafür, dass Bäume absterben. Der Wald leidet, auch in der Region. Doch wie groß sind die Schäden genau und wo im Land ist es besonders brenzlig?

Das zeigt eine Datenauswertung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Dafür haben Projektleiter Frank Thonfeld und sein Team zehntausende Messungen von Satelliten aus den Jahren 2017 bis 2024 durchforstet.

Beigesteuert wurden die Daten von Sentinel 2, einem Satelliten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus sowie von den amerikanischen Satelliten Landsat 8 und Landsat 9. Diese schicken – vereinfacht gesagt – Lichtwellen zur Erde und messen, was zurückkommt. Gesunde Blätter werfen andere Reflexionen zurück als totes Holz.

DLR liefert erste monatsscharfe Übersicht zu Waldschäden

Die Ergebnisse macht das DLR im Internet auf einer interaktiven Karte sichtbar. EO Wald ist im Netz frei verfügbar und zeigt, wo in Deutschland sich die Baumkronen besonders gelichtet haben und wann das passiert ist. EO steht dabei für „Earth Observation“, also Erdbeobachtung. Es ist das erste flächendeckende und monatsscharfe Monitoring dieser Art.

„Ab 2018 war ganz Deutschland von außergewöhnlicher Trockenheit betroffen, regional auch schon vorher“, erklärt Frank Thonfeld die Ergebnisse. „In der Folge sind die Waldschäden durch die Wirkung von Trockenheit, Hitze und nachgelagertem Insektenbefall – Stichwort Borkenkäfer – geradezu explodiert.“

Sauerland, Thüringer Wald, Harz und Erzgebirge besonders betroffen

Und das zeigt EO Wald eindrücklich. Am stärksten sind das Sauerland, das Rothaargebirge und der Westerwald betroffen, entsprechend weist Nordrhein-Westfalen den höchsten Wert für Kronendachverluste auf. 17,4 Prozent der Kronendachdichte ist hier seit 2017 verloren gegangen.

Kaum besser sieht es im Harz (Sachsen-Anhalt), im Thüringer Wald sowie im Erzgebirge (Sachsen) aus. Die Wälder sind tiefrot auf der Karte eingefärbt und weisen mit Minus 16 Prozent (Thüringen), minus 14,5 Prozent (Sachsen-Anhalt) und minus elf Prozent (Sachsen) hohe Kronendachverluste seit 2017 auf. Schuld daran ist bekanntermaßen der Borkenkäfer, der zu einem weiträumigen Fichtensterben in diesen Regionen geführt hat.

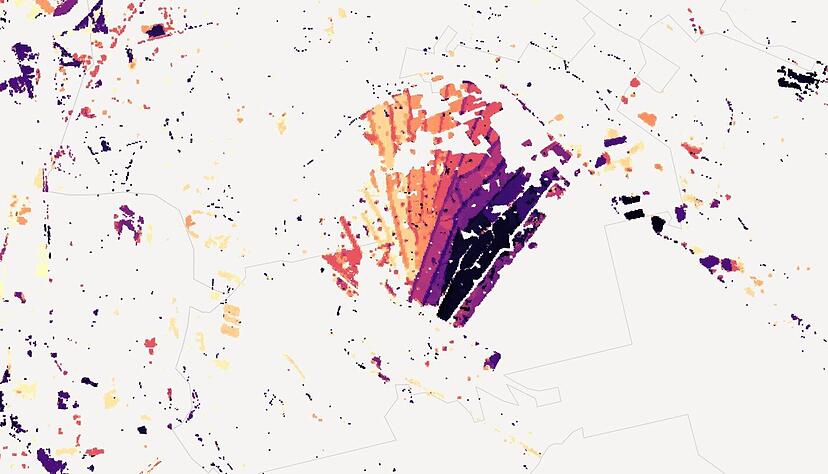

Auch Rodungen für die Tesla Gigafactory sehen die Satelliten

Doch nicht immer bedeutet ein lichter Fleck im Wald, dass Bäume abgestorben sind, sagt Frank Thonfeld. „Bei Stürmen beispielsweise können Kronendachverluste auch in gesunden Beständen auftreten.“ Durch die monatliche Auffächerung der Daten können die Forscher gut sehen, ob Kahlflächen durch einen Sturm, Trockenheit, Holzernte oder Bewirtschaftung entstanden sind.

So listet EO Wald einige Beispiele für größere Kronendachverluste auf. Etwa im Januar 2018 im Südwesten Sachsens, wo Orkantief Friederike heftige Waldschäden hinterlassen hat. Auch die großflächigen Waldbrände in Brandenburg im selben Jahr sind in den Satellitendaten sichtbar, ebenso wie Rodungen für den Bau der Tesla-Gigafactory in Grünheide 2020. Ebenfalls nachvollziehen lassen sich Rodungen für die Erweiterung des sächsischen Braunkohletagebaus in Weißwasser in der Oberlausitz.

Region Heilbronn: Deutlich sichtbare Schäden in geringerer Größenordnung

Ein Blick in die Region Heilbronn-Franken zeigt, dass die Kronendachverluste hier weniger stark sind. In Heilbronn beträgt der Rückgang 2,75 Prozent. Der Verlust der Kronendächer betrifft fast nur Nadelbäume, auch hier sorgt der Borkenkäferbefall von Fichten für Probleme – gleichzeitig macht Wald nur einen geringen Teil des Heilbronner Stadtgebiets aus.

Im Landkreis Heilbronn sind seit 2017 3,85 Prozent der Kronendächer verloren gegangen. Besonders sichtbar ist das zum Beispiel im Wald rund um Möckmühl und Züttlingen, hier nahmen die Bäume vor allem in den Sommern 2023 und 2024 Schäden.

Ebenfalls sichtbare Schäden hat der Wald zwischen Lehrensteinsfeld und Untergruppenbach genommen, hier sind Kronendächer bereits zwischen 2017 und 2019 verloren gegangen. Der Harthäuser Wald hat dagegen vor allem in jüngster Zeit gelitten, die Kronendachverluste verzeichnet das DLR hier überwiegend zwischen 2023 und 2024.

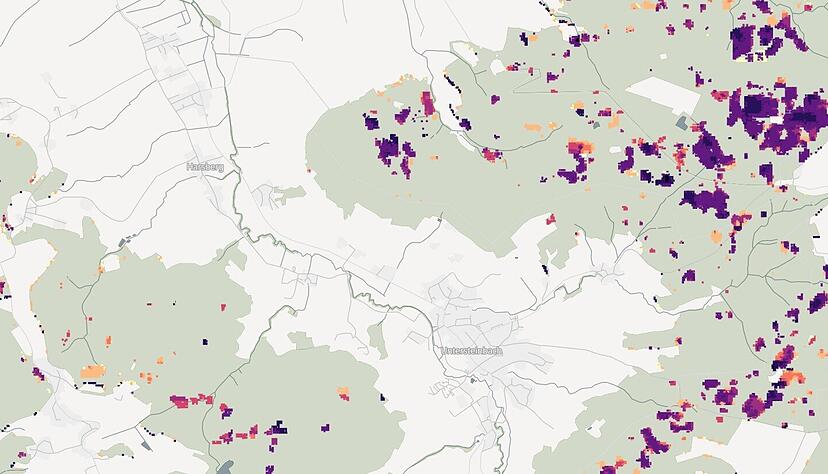

Großflächige Verluste der Kronendächer sind auch in den Hohenloher Wäldern passiert, etwa zwischen Ober- und Untersteinbach, ebenfalls zwischen 2017 und 2019. Sowohl in Heilbronn als auch in Hohenlohe sind die mit Abstand größten Kronendachverluste bei Nadelbäumen entstanden.

Seit 2017 sind 8,5 Prozent der Waldfläche verloren gegangen

Was bedeutet all das jetzt? Laut den DLR-Forschern sind in ganz Deutschland mehr als 900.000 Hektar Fläche Wald seit 2017 verloren gegangen, 8,5 Prozent der gesamten Waldfläche. „Ein besorgniserregender Trend, der sich in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich fortsetzen wird.“ Die Daten würden außerdem zeigen, dass der Umbau der deutschen Wälder hin zu mehr Resilienz noch lange nicht abgeschlossen ist.

Die Daten der EO Wald hat das DLR deshalb kostenfrei zur Verfügung gestellt. „Ziel ist es, eine wirtschaftliche und nachhaltige Waldentwicklung zu ermöglichen“, erklärt Frank Thonfeld. Manche Waldbesitzer wüssten nicht, welche Daten sie nutzen können. Die EO Wald solle dazu einen Beitrag leisten und helfen, Aufforstungen zu planen.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare