Die Ausstellung „X-Ray - Die Macht des Röntgenblicks“ in der Gebläsehalle der Völklinger Hütte läuft bis 16. August 2026

Weltkulturerbe Völklingen: Heute ist die Eisenhütte Kunstort und Mahnmal

Ein Kunstwerk aus Thorax-Aufnahmen als Fenster in die industrielle Vergangenheit: Die neue Ausstellung „X-Ray – Die Macht des Röntgenblicks“ im Weltkulturerbe im Saarland macht Unsichtbares sichtbar.

Im Autoland Baden-Württemberg ist der Strukturwandel in der Industrie in vollem Gange. Die disruptive Wirkung zeigt sich immer deutlicher mit Dutzenden Zulieferbetrieben, die in Folge der Turbulenzen bei Audi, Daimler und Co. in die Knie gehen, und Tausenden Menschen, die ihre gut bezahlten und stets sicher geglaubten Arbeitsplätze verlieren.

Im Saarland hat der Strukturwandel Mitte der 1970er Jahre begonnen

Das ist eine Entwicklung, die das Saarland bereits seit Mitte der 1970er Jahre durchläuft. Der tiefgreifende Strukturwandel in dem kleinen Bundesland ganz im Westen begann, als die weltweite Kohle- und Stahlkrise die deutsche Stahlindustrie und mit ihr das Eisenwerk Völklinger Hütte erfasste.

Die Hütte im Grenzgebiet zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg war seit ihrer Gründung 1873 einer der bedeutendsten Hersteller für Eisen und Stahl in Deutschland und ein Symbol für die grenzüberschreitende Industrialisierung in Europa gewesen. Doch die harten Preiskämpfe durch das Überangebot von billigem Stahl aus Ländern wie Japan, Brasilien und Indien besiegelten hundert Jahre nach Beginn des Stahlzeitalters an der Saar das Schicksal der Hütte. Im Juli 1986 wurde sie stillgelegt, tausende Menschen verloren in der Folge ihre Jobs, der Abstieg der vormals prosperierenden Stadt Völklingen zum sozialen Brennpunkt begann.

Die Völklinger Hütte ist inzwischen ein international anerkannter Kunstort

40 Jahre später sind die Strukturprobleme im Saarland immer noch virulent. Im Dezember rollt bei Ford in Saarlouis das letzte Auto vom Band, der US-Chiphersteller Wolfspeed hat seine Ansiedelungspläne für das Gelände eines ehemaligen Kraftwerks in Ensdorf vor kurzem endgültig storniert.Die Schornsteine der Hütte rauchen schon lange nicht mehr und die Luft über Völklingen ist wieder klar. Trotzdem steht das Werk unerschütterlich und weithin sichtbar an der Saar wie eine Burg aus Eisen und erinnert an die Zeiten, als hier so erfolgreich Erz verhüttet wurde. 1994 hat die Unesco die Völklinger Hütte zum Denkmal des Industriezeitalters erklärt, in den 30 Jahren seit dieser Adelung ist es gelungen, das Areal zum international anerkannten Kunstort zu machen.

Werk ist ein „Spiegel der Geschichte“, sagt Generaldirektor Ralf Beil

Das Werk sei ein Spiegel der Geschichte, sagt Generaldirektor Ralf Beil, es habe Stahlträger für Brücken und den Wohnungsbau produziert, genauso wie Granaten und den Stahl für die Helme des Ersten Weltkriegs. „Röchlingprodukte haben die Geschichte geprägt.“ Die Familie Röchling war Eigner und Betreiber der Hütte ab den 1880er Jahren, ihr Name ist untrennbar mit der Geschichte der Stadt verbunden. Das Werk stehe auch für viele andere Aspekte der Geschichte: etwa die Umweltverschmutzung, die mit der Industrialisierung einherging. Die Ziegen in der Gegend hätten gelernt, den Staub wegzublasen, bevor sie das Gras gefressen hätten, erzählt er. „Das ist ein Monument der Menschheitsgeschichte. Ein Ort, der drastisch zeigt, wie wir als Menschen unsere Umgebung verändern.“

Zeitzeugen sind bei der Ausstellungseröffnung in der Gebläsehalle

Es gibt immer weniger Zeitzeugen, die noch Auskunft geben können über die teilweise sehr harten Arbeitsbedingungen „damals“ in der Hütte, gleichzeitig festigt sich der Ruf des Weltkulturerbes als Ort für unkonventionelle Kreativität. Bei Urban Art Biennalen machen internationale Künstler das gesamte Areal bis hinein in die Stadt in zweijährigem Turnus zum Ort für anarchische Kunstformen, Street-Art-Künstler bekleben die industrielle Architektur mit Grimassen schneidenden Gesichtern und überlebensgroße Porträtmalerei setzt den „Gastarbeitern“ in der Hütte ein Denkmal.

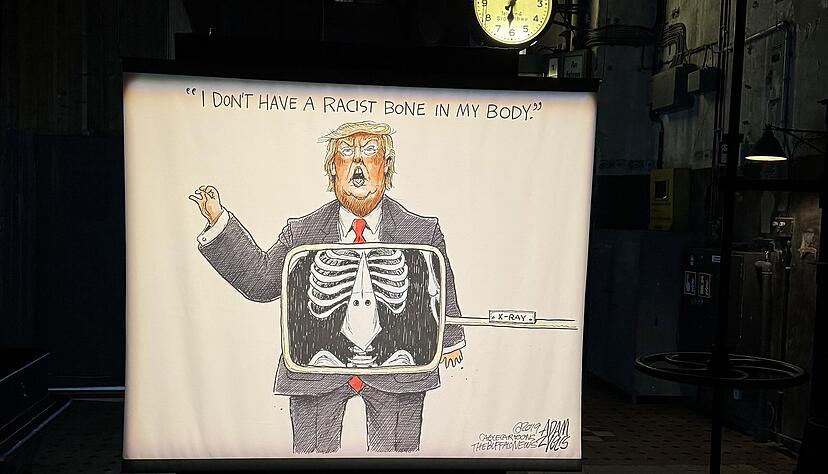

Schau „X-Ray – Die Macht des Röntgenblicks“ ist die jüngste Attraktion

Jüngste Attraktion im Weltkulturerbe ist die Schau „X-Ray – Die Macht des Röntgenblicks“, die seit 9. November läuft. Es sei „die erste Ausstellung überhaupt“, die sich umfassend dem Phänomen der Röntgenstrahlen und den zahlreichen kulturellen und künstlerischen Aspekten des Röntgenblicks widme, sagte Ralf Beil zur Eröffnung vor Hunderten Gästen im Ausstellungssaal Gebläsehalle. Darunter waren zahlreiche ehemalige Mitarbeiter der Hütte, manche von ihnen gestützt auf ihre Rollatoren.Vor 130 Jahren, am 8. November1895, habe Wilhelm Conrad Röntgen die von ihm so benannten „X-Strahlen“ in seinem Würzburger Labor erstmals bewusst wahrgenommen, erzählte Beil. Röntgens Tisch ist in der Schau nachgebaut. Innerhalb von Wochen habe sich die Entdeckung dann um die Welt verbreitet und Wissenschaftler und Kunstschaffende inspiriert. Die Faszination sei bis heute ungebrochen.

Ein Fenster aus Thorax-Aufnahmen von Hüttenarbeitern ist ein Highlight der Schau

Vergangenheit und Gegenwart verbindet der Münchner Künstler Christoph Brech mit seinem Werk „Odem“, das er den Hüttenarbeitern gewidmet hat. Es ist ein großes kirchen-artiges Glasfenster mit Dutzenden Röntgen-Thoraxaufnahmen von früheren Arbeitern der Hütte, entstanden in den Völklinger SHG-Kliniken. Einige der Menschen litten an Staublungen. Das war eine häufige Erkrankung zur Hochzeit der Stahlerzeugung an der Saar, als rostrote Partikel aus der Sinteranlage die Luft verschmutzten und sich ein Staubfilm auf Wäsche, Fenstersimse und das Gemüse in den Gärten der Arbeiter legten, die sich mit der Nebenerwerbs-Landwirtschaft ihre Löhne aufbesserten.

Der ehemalige Wasserhochbehälter ist zum Eingangsbereich umgebaut worden

Einen weiteren Wow-Effekt gibt es seit einem Jahr direkt am Parkplatz. Von monumentaler Dimension ist der Wasserhochbehälter mit Pumpenhaus von 1918. Er zählt laut Weltkulturerbe zu „den größten jemals gebauten Wassertürmen“ und wurde gebraucht, um die Stahlmäntel der Hochöfen zu kühlen, wenn die Pumpen ausfielen. Seit Ende 2024 ist in dem Gebäude aus Stahlbeton der Eingangsbereich des Weltkulturerbes mit Café und kleiner Dauerausstellung über das Arbeiten in der Eisenhütte untergebracht. Ein Steg über die Straße führt von dort aus direkt in die Anlage. Der Ansatz von Beil und seiner Mannschaft ist stets: Die Besucher sollen sehen, riechen, fühlen, wie es war, das Arbeiten in der Hütte, als die Schornsteine noch rauchten und Tausende Menschen hier in Lohn und Brot standen.

Stimme.de

Stimme.de