Angriffe auf Politiker sind "Ausdruck eines Trends zu Gewaltkriminalität"

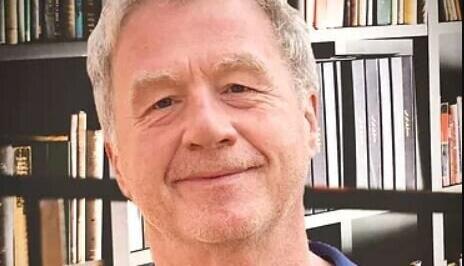

Härtere Strafen sind kein vielversprechender Weg, um den Gewaltexzessen gegen Politiker zu begegnen, sagt der Mannheimer Politologe Thomas König.

Die gewaltsamen Angriffe auf Politiker haben große Empörung hervorgerufen. Der Mannheimer Politikwissenschaftler Professor Thomas König mahnt zur Besonnenheit.

Überraschen Sie diese Angriffe und die Reaktionen darauf?

Thomas König: Die Empörung ist groß, aber diese Angriffe sind eher Ausdruck eines allgemeinen Trends zu mehr Gewaltkriminalität als eine Gefahr für die Demokratie. Wir erleben in vielen Bereichen eine Verrohung und Emotionalisierung der Gesellschaft, die dazu führt, dass Konflikte eher mit Gewalt ausgetragen werden. Vor allem im Osten ist das kein neues Phänomen.

Sind härtere Strafen das richtige Mittel dagegen?

König: Das bezweifle ich. Wir haben keine vernünftigen Antworten, mit welchen Mitteln man diesen Trend stoppen oder umkehren kann. Wenn zum Beispiel jugendliche Täter vermehrt ins Gefängnis kommen sollen, ist die Gefahr groß, dass sie sich dort weiter kriminalisieren. Aber oft kommt es ja gar nicht so weit. Die Justiz ist überlastet, so dass Verfahren lange dauern und bisweilen deshalb eingestellt werden. Wenn aber die Täter ohne Strafe davonkommen, wird eher das Gegenteil erreicht.

Viele interpretieren die Attacken als "Angriffe auf die Demokratie".

König: Die Jugendlichen in Dresden haben bestimmt nicht gedacht, "jetzt greifen wir mal die Demokratie an" als sie an den Wahlkämpfern vorbeigekommen sind und zugeschlagen haben. Das war wahrscheinlich Alltagskriminalität, wie sie vor allem unter Jugendlichen in vielen Städten leider regelmäßig stattfindet. Bei allem Verständnis für die Empörung der Betroffenen sind das keine Angriffe auf die demokratische Grundordnung mit ihrer Gewaltenteilung. Das sind Straftaten und die müssen verfolgt werden.

Welche radikalisierende Macht hat Sprache?

König: Sie kann zu Verrohung und Emotionalisierung führen. Die Soziale Medien haben womöglich gerade auf Jugendliche einen größeren Radikalisierungseinfluss als Debatten im Bundestag. So hat das Thema viele Facetten. Was wir aus der Forschung wissen: Politik funktioniert für viele nicht mehr über Inhalte, sondern nur noch über Emotionen, davon profitieren Populisten wie die AfD oder Sarah Wagenknecht. Wenn wir Populisten keinen Gefallen tun wollen, sollten wir uns mit Empörung und emotionalen Schnellschüssen zurückhalten.

Stimme.de

Stimme.de