Konkurrenz aus den USA für Würth und Co.

Der Traditionskonzern Grainger aus Chicago mischt übers Internet den europäischen Schraubenmarkt auf. Auch auf die Schraubenhändler in der Region hat das Einfluss.

Ein Gespenst geht um im europäischen Schraubenmarkt – Grainger. Lange Zeit wurde der Name des amerikanischen Würth-, Berner- und Förch-Wettbewerbers nur geflüstert. Genau wie Audi, Mercedes und BMW bis vor einigen Monaten um den amerikanischen Elektroautoanbieter Tesla nur herumschlichen oder gar über ihn lästerten. Inzwischen wird der Einfluss des US-Wettbewerbers auf die Strategie der regionalen Schrauben-Händler immer deutlicher.

Einst schielte Berner immer auf Würth und kopierte den Lokalrivalen. Jetzt spricht die ewige Nummer zwei nicht mehr vom C-Teile-Management. Christian Berner hat vielmehr die Grainger-Terminologie übernommen beliefert jetzt den MRO-Markt. Das steht für Maintenance (Wartung), Repair (Reparatur) und Operations (Betrieb). Auch mit der Digitalisierungsstrategie hat sich Berner in die Fußstapfen der Amerikaner begeben, deren Online-Abteilung einen eigenen Standort abseits der Konzernzentrale bekam.

Einstiegsmöglichkeit in Europa verhindern?

Würth, der sich selbst als Weltmarktführer in seinem Kerngeschäft bezeichnet wird vorgehalten, dass das Unternehmen an seiner kapitalintensiven Niederlassungsstrategie festhalte, während die Amerikaner 2015 etwa 100 Filialen dicht machten und 200 Manager entließen – um schlanker zu werden. Im Jahr 2000 habe man noch die Hälfte des Umsatzes in Filialen gemacht, hieß es vor Jahresfrist von Würth.

Inzwischen sind es weniger als zehn Prozent, der Onlineanteil liege bei fast 50 Prozent. Da ist es kein Wunder, dass bei Würth hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird, ob man den nach Köln abwandernden Wettbewerber Berner – falls sich die Möglichkeit bietet– nicht doch übernehmen sollte, um Grainger eine Einstiegsmöglichkeit in Europa zu wegzuschnappen.

Grainger - in einer ähnlichen Liga wie Würth

Wer aber ist Grainger? Das in den USA börsennotierte Unternehmen wurde 1927 gegründet und setzt – überwiegend im Heimatmarkt – etwa zehn Milliarden US-Dollar um. Nur knapp 20 Prozent der Umsätze stammen nicht ans den Kernmärkten USA und Kanada – allerdings sind die neuen Märkte wachstumsstark.

Grainger hat nach eigenen Angaben etwa drei Millionen aktive Kunden, die im Schnitt pro Auftrag mehr als 300 Dollar ausgeben. Mit diesen Werten liegt Grainger in einer ähnlichen Liga wie Würth, wobei der Wettbewerber mit Hauptsitz in einem Vorort von Chicago anders als Würth fast den kompletten Umsatz im Kerngeschäft macht. Der Berner-Umsatz liegt knapp über einer Milliarde Euro, Förch bei 350 Millionen Euro.

Grainger ist stark im Online-Geschäft

Was den Wettbewerber, dessen Umsatz mit dem klassischen Direktvertrieb in den Heimatmärkten stagniert, zum Angstgegner macht, ist das starke Online-Geschäft. Schon vor 20 Jahren, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, habe man den ersten Online-Shop der Branche gehabt, verkünden die Amerikaner stolz.

Entscheidender ist aber, dass es in Japan, wo sich Würth immer schwergetan hat, schon seit 2000 über ein ebenfalls börsennotiertes Tochterunternehmen einen Online-Shop etabliert hat: Monotaro erwirtschaftet inzwischen einen Umsatz in der Größenordnung von einer halben Milliarde Dollar. Im Heimatmarkt und inzwischen auch in Deutschland ist Grainger mit der Marke Zoro ebenfalls als reiner Online-Händler unterwegs.

Ehemaligen Würth-Manager geholt

2020, so lautet der veröffentlichte Grainger-Plan, soll der kombinierte Umsatz dieser Unternehmen 2,5 Milliarden Dollar betragen. Geschäftsführer der in Düsseldorf ansässigen Zoro Tools Europe GmbH war bis vor wenigen Tagen der ehemalige Würth-Manager Dirk Kiele-Dunsche, den Grainger 2014 mit zehn Millionen Euro Eigenkapital ins Rennen geschickt hatte. Inzwischen hat der Chef von Zoro USA die Geschäftsführung übernommen.

Parallel zum reinrassigen Internethandel haben die Amerikaner in Holland und in England in den vergangenen Jahren zwei Firmen gekauft, die auch ein stationäres Geschäft betreiben. Fabory und Cromwell sollen zum Multichannel-Vertrieb ausgebaut werden. Kalten Schweiß dürfte in Künzelsau auslösen, dass Cromwell ab einem Warenkorb von 20 Pfund eine kostenlose Lieferung anbietet – und auch einen taggleichen Lieferservice.

Grainger will Wachstum in Deutschland erhöhen

Grainger-Chef Donald Macpherson gibt sich sehr zuversichtlich, dass durch die Übernahme von Cromwell mit einem Umsatzvolumen von rund einer halben Milliarde Euro durch Skaleneffekte das Wachstumstempo auch in Deutschland erhöht werden kann. Macpherson ist seit Oktober Vorstandschef. Zu Grainger kam der nur fünfte Chef in neun Jahrzehnten von der Unternehmensberatung Boston Consulting.

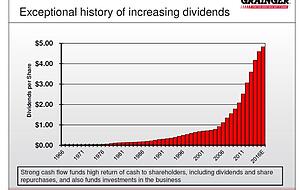

Und wie steht es bei Grainger um die Finanzen? In der Firmenpräsentation gibt es eine Grafik mit immer schneller immer höher werdenden roten Balken. Fast könnte sie aus dem Würth-Geschäftsbericht herauskopiert sein, aber Grainger zeigt keinen exponenziell wachsenden Umsatz, sondern rasant ansteigende Dividenden.

Graingers Rendite ist wesentlich höher als bei Würth

Das lässt das Herz des Aktionärs höher schlagen, denn das Umsatzwachstum von Grainger war in den vergangenen Jahren nicht sonderlich berühmt: 2013 lag der Umsatz bei 9,4 Milliarden Dollar, 2014 und 2015 jeweils bei 9,9 Milliarden Dollar. Die Umsatzrendite vor Steuern lag in diesen Jahren allerdings zwischen außerordentlich guten 12,5 und 13,6 Prozent.

Bei Würth lag die Vorsteuerrendite vergangenes Jahr bei vergleichsweise mageren 4,8 Prozent – was im Handel aber immer noch ein guter Wert ist. Die operative Umsatzrendite der Förch-Gruppe lag vergangenes Jahr in einer ähnlichen Größenordnung. Berner beschäftigte bei einer guten Milliarden Umsatz etwa 9000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015/16 lag die Umsatzrendite bei rund 1,5 Prozent.

Grainger erwirtschafte also eine fast dreimal so hohe Rendite wie Würth. Wie die das machen? Die Mitarbeiterzahl der Amerikaner lag zuletzt bei gut 25.000, die Würth-Gruppe beschäftigt an die 70.000 Mitarbeiter. Für das laufende Jahr hat Würth-Konzernchef Robert Friedmann die Parole ausgegeben, dass die Rendite steigen muss. Dass die Gaisbacher zugleich Millionen in die Digitalisierung ihres Multikanal-Geschäftsmodells stecken, versteht sich von selbst.

Was Würth plant

Niederlassungen sind bei Würth gesetzt. 430 Filialen hat der Schraubenhändler in Deutschland aktuell, Reinhold Würth hat unlängst wieder die Zielmarke von 1000 im Inland formuliert. Natürlich beobachten die Hohenloher genau, wie sich der Markt entwickelt.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns mit unserer Multikanalstrategie auf dem richtigen Weg befinden“, sagt Bernd Herrmann, der in der Konzernführung unter anderem für die Digitalisierung des Unternehmens verantwortlich ist. „Unsere Kunden können selbst entscheiden, ob sie ihren Bedarf über einen unserer über 3000 Verkäufer in Deutschland decken, direkt in einer unserer Niederlassungen oder über unseren Online-Shop.“

Gleichwohl investiere man derzeit erhebliche Summen in die E-Business Organisation – wobei es dabei laut Herrmann auch um die intensive Verknüpfung der Online-Aktivitäten mit unserem Direktvertrieb gehe.

Demnächst ergänzen die Künzelsauer ihr Angebot über einen weiteren Vertriebskanal: Wucato. Dahinter verbirgt sich eine Marktplatzlösung, über die Firmenkunden nicht nur auf eine halbe Million Produkte aus verschiedenen Würth-Gesellschaften zugreifen können, sondern auch auf Angebote anderer Lieferanten. Abgerechnet wird – ähnlich wie bei Amazon Marketplace – über ein einheitliches System, das die Transaktionskosten für beide Seiten verringern soll. „Die Entwicklung ist größtenteils abgeschlossen.

Berner propagiert die Transformation des Geschäfts

Transformation ist das Stichwort, unter das sich bei Berner alles unterordnen muss. Ein neues Vorstandsteam hat Christian Berner – die Künzelsauer haben den Generationswechsel vollzogen – um sich versammelt. Die Online-Konkurrenz nimmt der jüngste Sohn des Gründers Albert Berner sehr ernst.

Einzig sichtbare Veränderung ist bisher allerdings die Einrichtung des zweiten Firmensitzes in Köln, durch den ein Startup-Geist weht. Natürlich gibt es auch eine App, Vertriebsansätze der Tochter BTI, die schon vor Jahren im Internet Erfahrungen sammelte, wurden aber nicht weiterverfolgt. Parallel eröffnet Berner die eine oder andere neue Niederlassung, von einer Flächendeckung ist man aber weit entfernt.

Förch punktet mit ausgefeilter Logistik

T IT-freundlich war das Neuenstadter Familienunternehmen Förch schon immer. Ganz früh schon ließ sich das Unternehmen ein Programm für den Tablet-Computer schreiben, das die Verkäufer unterstützen sollte. Auch in Sachen Logistik hat Förch, angetrieben von Geschäftsführer Reinhold Kuhn, immer auf fortschrittliche Lösungen gesetzt: Zum Beispiel, dass die Ware zum Kommissionierer transportiert wird. Früher als der US-Wettbewerber Grainger. Die jüngst erweiterte Zentrallogistik in Kochertürn ist ein großer Pluspunkt.

Was den Vertrieb im Internet angeht, sind die Neuenstadter aber kein Vorreiter – auch wenn es inzwischen für gute Kunden mittlerweile eine Onlineshop-Anbindung gibt.

Stimme.de

Stimme.de