Politologe über Pandemie-Politik: "Das ist die Arroganz der Macht"

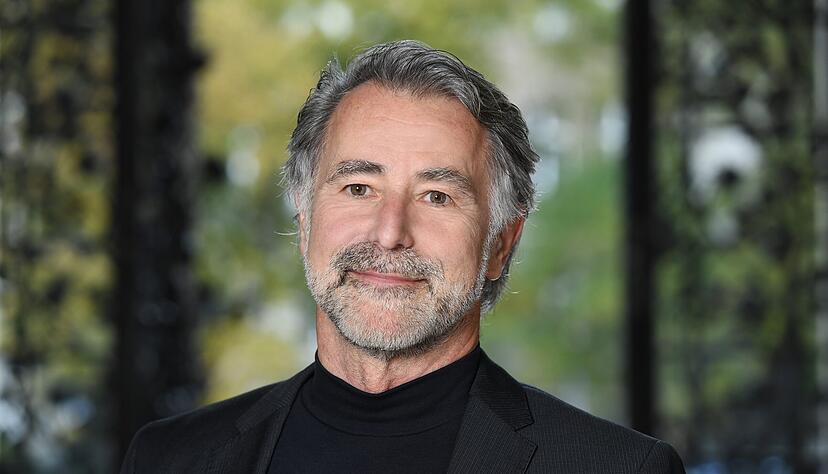

Politologe Dr. Wolfgang Merkel kritisiert ein demokratieschädliches Verhalten von Politikern. Und die Impfpflicht, sagt er, werde zunehmend zu einer Sackgasse.

Professor Dr. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler vom Wissenschaftszentrum WZB in Berlin, hat die Pandemie-Politik der Bundesregierung von Anfang an mit Skepsis betrachtet. Inwiefern er langfristige Folgeschäden für die Demokratie befürchtet, erklärt der 70-Jährige im Interview mit unserer Zeitung.

Bereits Ende 2020 haben Sie in der Wochenzeitung "Die Zeit" gesagt, sie befürchten durch einen Alarmismus der Regierenden und ein schwaches Parlament bleibende Schäden für die Demokratie. Sind Ihre Befürchtungen eingetroffen?

Prof. Dr. Wolfgang Merkel: Es ist noch zu früh, um das abschließend zu beurteilen. Wir haben zwei Jahre in einer Art medizinischem, gesellschaftlichem und politischem Notstand gelebt. Fundamentale Grundrechte wurden teil- und zeitweise außer Kraft gesetzt, das Parlament vorübergehend in den Hintergrund gedrängt, wir wurden zu viel über exekutive Verordnungen regiert. Meine Befürchtung ist, dass wir jetzt nicht einfach den Schalter umlegen können zurück in den status quo ante, also vor der Pandemie. Regierende, Regierte und Institutionen müssen sich wieder an die demokratische Normalzeit gewöhnen. Sie müssen den Mehltau des Notstands abschütteln. Die Bürger müssen Brücken über die Gräben bauen, die die Pandemie hinterlassen hat.

Von einem Überbietungswettbewerb im Verbieten hatten Sie gesprochen. Erst vergangene Woche sagte Ministerpräsident Kretschmann, über eine Exitstrategie sei mit ihm nicht zu reden. Wie bewerten Sie das?

Merkel: Sehen sie, genau das meine ich. Das ist die Arroganz der Macht. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist Repräsentant des Volkes. Zu seinem Wohl muss er regieren, nicht nach seinen erstarrten Vorstellungen. Er weiß es nicht besser als die Experten, die Bundesregierung, der Bundestag oder die Bürger. Wenn wir etwas gelernt haben in der Krise, ist es, dass sich politische Entscheidungsträger nicht so langfristig festlegen dürfen. Da lagen sie häufig genug daneben. Die pandemische Lage verändert sich schneller, als offenbar mancher Ministerpräsident zu denken in der Lage ist.

Wieso sind die Regierenden offensichtlich nicht mit Argumenten wie den Ihren zu überzeugen?

Merkel: "Die" Regierenden gibt es nicht. Die SPD denkt anders als die CDU, die FDP anders als die Grünen. Viele der Politikerinnen und Politiker in der Exekutive brauchen aber etwas mehr Demut und Sensibilität gegenüber den Wünschen, Nöten und Ängsten der Bevölkerung. Zu lange Machtperioden in der Regierung machen auch zunehmend taub gegenüber Andersdenkenden. Die Balance zwischen dem Schutz der Bevölkerung auf der einen und ihrer Freiheitsrechte auf der anderen Seite muss ernster genommen werden.

Also wird noch immer "durch Angst regiert", wie Sie zu sagen pflegen?

Merkel: Ja! Ich nenne das rationale Angst, Angst die durchaus berechtigt sein kann und auch von wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen gestützt ist. Aber Angst ist kein langfristiges Mittel kluger Politik. Es ist schon atemberaubend, wie viele Politiker sich weigern, von anderen Ländern zu lernen. Dänemark macht es gerade vor. Hatte auch schon stets eine bessere Bilanz als Deutschland oder Baden-Württemberg in der Corona-Krise. Uns, den Bürgern, Hoffnung geben, ist nach zwei Jahren ermüdender Einschränkungen intelligenter, als weiter einseitig Gefahren zu betonen. Regierungskunst ist mehr, als nur nach Worst-Case-Szenarien zu regieren.

Durch diese Apokalyptik werde die Folgebereitschaft in der Bevölkerung sinken, hatten Sie vorausgesagt.

Merkel: Prophezeiungen stehen mir nicht zu. Wir haben nun aber laut der jüngsten Umfragen des Allensbach-Instituts erstmals eine Mehrheit in der Bevölkerung, die mit den Maßnahmen der Corona-Politik nicht mehr zufrieden sind. Die kommen aus unterschiedlichen Lagern. Aus jenem der Impfgegner und jenen, die die Regeln der Regierung befolgen. Die Politiker sollten diese Zeichen der Zeit erkennen.

Wie geht es weiter, wenn die Folgebereitschaft noch mehr sinkt?

Merkel: Die große Gefahr für die Akzeptanz unseres demokratischen Staates besteht gegenwärtig darin, dass wieder komplizierte Regeln der Impfpflicht verabschiedet werden, ein beachtlicher Teil sie nicht respektiert und der Staat nicht in der Lage ist, diese Regeln durchzusetzen. Der Staat würde zum Nachtwächterstaat. Das würde bleibenden Schaden anrichten in Bezug auf die angesprochene Folgebereitschaft. Sanktioniert der Staat die Verweigerung einer Impfpflicht zu hart, verliert er ebenso an Akzeptanz. Die Impfpflicht wird zunehmend zu einer Sackgasse. Zu spät kommt sie dazu.

Teilnehmer sogenannter Spaziergänge von Gegnern der Corona-Politik wird gerne vorgeworfen, Sie würden sich nicht von Rechten distanzieren. Halten Sie das für berechtigt?

Merkel: Die Kritik geht zu weit. Wenn zehn bis 20 Prozent rechte Demokratiefeinde mitmarschieren, sollen 80 Prozent zu Hause bleiben? Das würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass die undemokratische Rechte bestimmt, wer demonstrieren darf. Der DGB verzichtet am 1. Mai auch nicht auf sein Demonstrationsrecht, weil irgendwo der "schwarze Block" mitmarschiert. Wer argumentiert, die Demonstranten sollten da zu Hause bleiben, nimmt Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht zu wenig ernst.

Wie können sich sachlich und vernünftig agierende Demonstranten von rechten Gruppen abgrenzen?

Merkel: Sie sollten das in Verlautbarungen, Pressemeldungen, Flugblättern und in einer räumlichen Distanz zu den Krawall-Radikalen sichtbar machen und zwar immer wieder. Nicht jeder Esoteriker, nicht jede Heilpraktikerin sind Verfassungsfeinde. Wir treiben die Ausgrenzung von Bürgerinnen und Bürgern aus der demokratischen Zugehörigkeit zu weit. Demokratie heißt Inklusion, nicht Exklusion.

Die einen sprechen von Spaltung, die anderen sagen: Es sei keine Spaltung, wenn eine Minderheit ein Problem mit Maßnahmen habe. Wo liegt die Wahrheit?

Merkel: Spaltungen verlaufen selten nach dem Muster fünfzig-fünfzig. Auch wenn kleinere Teile nichts mehr mit der Mehrheitsgesellschaft und der demokratischen Politik zu tun haben wollen, signalisiert das eine Spaltung. Ich verwende lieber den Begriff der Polarisierung in der Gesellschaft. Und die nimmt in der gesamten westlichen Welt zu. Denken Sie nur an so zentrale Fragen wie Migration, Klimapolitik, Corona-Maßnahmen, da gibt es tiefe Gräben.

Gerne fordern Befürworter der Corona-Politik härteres Vorgehen gegen Menschen, die gegen die Politik "spazieren" gehen. Was halten Sie davon?

Merkel: Nichts. Druck erzeugt Gegendruck. Pfefferspray, Wasserwerfer und Polizeiknüppel mögen manchmal unverzichtbar sein, zeigen aber vor allem auch die Abwesenheit von guten Argumenten. Letztendlich ist die Gewalt auf Seiten der Demonstranten nicht annähernd auf dem Niveau von Anti G-7 Treffen oder Anti-Atomkraft-Demonstrationen Anfang der 1980er Jahre. Da war ich selbst dabei. Ich wünsche uns mehr Gelassenheit.

Wer bis zuletzt gelassen wirkt, sind Verwaltungsgerichte. Sie hatten immer Verbote von Behörden gekippt, die nicht angemeldete "Spaziergänge" untersagen wollten. Welche Rolle spielen aktuell Verwaltungsgerichte?

Merkel: Sie spielen eine wichtige Rolle. Sie sind gegenwärtig starke Garanten der Gewaltenteilung und der Kontrolle der Exekutive, die ihre Kompetenzen auf dem Verordnungswege immer wieder überdehnt hat.

Und die Politik vermittelt noch immer regelmäßig den Eindruck: Der Zweck heiligt die Mittel. Ist das eigentlich schlimm?

Merkel: In funktionierenden Demokratien - und wir sind eine - darf der Zweck nie die Mittel heilen. Zwecke, Werte und Weltsichten unterscheiden sich in freien Gesellschaften. Deshalb brauchen wir klare Regeln, die fair und demokratisch sind, die wir alle gemeinsam befolgen, egal ob wir fürs Impfen oder dagegen sind, für mehr Migration oder weniger eintreten, die Klimapolitik ernst nehmen oder nicht.

Welche Rolle spielen die Medien in diesem Dilemma - und wie können sie dazu beitragen, dass der Glauben in eine funktionierende Demokratie gestärkt werden kann?

Merkel: Sie sollen fair berichten und nicht belehren. Wir sind mündige Menschen, die Information brauchen, aber keine Weltsichten. Kommentare und Berichterstattung sollen sauber getrennt werden. Aber im Großen und Ganzen funktioniert der öffentliche und veröffentlichte Meinungspluralismus bei uns. Wir sind eben keine "Corona-Diktatur" - bei aller Kritik.

Stimme.de

Stimme.de