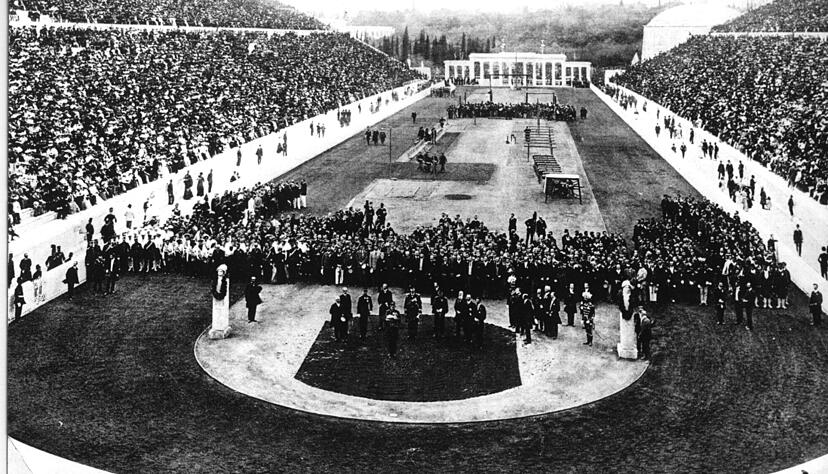

Olympia kurios - von 1896 in Athen bis 2020+1 in Tokio

Bei Olympischen Spielen treffen sich viele Menschen. Und viele Menschen bedeuten viele Geschichten: schicksalhafte, lustige, kuriose. Seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen ist da so einiges zusammengekommen.

1906 Athen

Gottlob Walz war Schwabe. Und ein Tüftler, der nur sich und sonst niemand traute. Deshalb erschien der Wasserspringer bei der Abfahrt zu den so genannten Zwischenspielen 1906 in Athen auf dem Stuttgarter Bahnhof mit einem etwa sechs Meter langen Sprungbrett der Marke Eigenbau; er wollte nichts dem Zufall überlassen. Die Bahnbeamten zeigten Verständnis. Bis Triest wurde das hölzerne Ungetüm im Zug transportiert und toleriert, dann ging’s mit dem Schiff weiter. In Athen wurde Walz Olympiasieger und zwei Jahre später in London Olympiadritter. Ob er auch dort vom eigenen Brett sprang, ist nicht überliefert.

1960 Rom

Der Radfahrer Knut Enemark Jensen bekam für seinen Doping-Tod Gold. Der gedopte Däne brach während des 100-Kilometer-Mannschaftsrennens der Spiele 1960 in Rom zusammen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er starb. Die Dänen blieben ohne Medaille - nicht Jensen. Das Organisationskomitee der Spiele verlieh ihm posthum eine Goldmedaille. Damals galt Leistungsmanipulation noch als Kavaliersdelikt.

1908 London

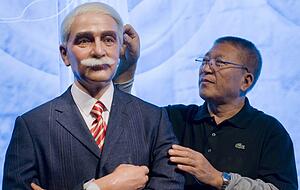

Dabei sein ist alles. Wer kennt nicht das olympische Motto? Der Satz stammt aus dem Jahr 1908 und vom Bischof von Pennsylvania. In der St. Paul’s Kathedrale in London fand während der Spiele 1908 ein Gottesdienst statt. Der Bischof sagte sinngemäß während der Predigt, dass das Siegen nicht so wichtig sei wie die Olympiateilnahme an sich. Die Formulierung wurde aber nur bekannt, weil sie Pierre de Coubertin, der Vater der Spiele der Neuzeit, wenige Tage später auf einem Bankett wiederholte. Aus seinen französischen Worten („L’important dans ces olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part“) wurde das Motto, das auch in Tokio für das Gros der rund 11 300 Teilnehmer gilt: Dabei sein ist (fast) alles.

1900 Paris

Er holte Gold, aber keiner weiß wie er heißt und was aus ihm geworden ist: Sieben Jahre alt soll der französische Junge gewesen sein, der ein niederländisches Ruderboot bei den Spielen 1900 in Paris auf der Seine Richtung Gold lenkte. Gleich drei Boote aus den Niederlanden waren ins Finale gekommen; drei Steuerleute brachten sie nicht zusammen, so dass kurzerhand der kleine Franzose zu einer Bootstour eingeladen wurde.

Eine andere Quelle bezeichnet alles als einen Trick der beiden rudernden Ingenieure, die ihren 60 Kilogramm schweren Steuermann nach dem Motto auswechselten: weniger Gewicht bedeutet größere Geschwindigkeit. So oder so: Antoine Francois Brandt und Roeloef Klein ließen sich im Ziel mit dem jüngsten Olympiasieger der Geschichte ablichten - ohne nach seinem Namen zu fragen.

1912 Stockholm

Bei den Spielen 1912 in Stockholm war Ausdauer gefragt. Der Ringkampf zwischen Alfred Asikainen aus Finnland und dem Esten Martin Klein dauerte geschlagene 10 Stunden, 15 Minuten und wurde dann abgebrochen - ohne Sieger. Damals gab es keine allgemeinen Wettkampfregeln und keine internationale Jury. Vor Ort wurden einige Vorschriften formuliert, auf die es sich kurzfristig einzustellen galt. Da war aber wohl einiges nicht so ganz ausgeklügelt.

Das gilt auch für das Einzelzeitfahren auf dem Fahrrad. 320 Kilometer mussten bewältigt werden - sonst waren es bei den Spielen zuvor 80 bis 90. Der erste Fahrer ging in der hellen schwedischen Mittsommernacht um 2 Uhr an den Start, der letzte, die Nummer 123, durfte um 6.06 Uhr auf den Kurs.

1908 London

Zwischen 1850 und 1900 ist ein Drittel der Bevölkerung Irlands ausgewandert - zum Glück für die USA. Denn das bescherte den Vereinigten Staaten zwischen 1900 und 1924 satte 24 olympische Medaillen, die acht New Yorker Polizisten irischer Abstammung im Kraftsport sammelten. Die Iren übten sich traditionell im Hammerwerfen, Kugelstoßen sowie im Gewichtwerfen mit dem Vierkantstein und fackelten nicht lange, griffen beherzt zu.

So kamen viele von ihnen zur Polizei. Was gefährlich war. Dennis Horgan wurde im Dienst bei der Schlichtung eines Streits niedergestochen und schwer verletzt. Irrtümlich wurde sein Tod gemeldet. Quicklebendig wurde er später 1908 in London Zweiter im Kugelstoßen. Als Pensionär ging der Weltrekordler übrigens zurück nach Irland.

1904 St. Louis

Manch Tokio-Zuschauer mag den Kopf schütteln: Softball, also die softe Frauen-Variante des Baseballs olympisch? „Exoten“ haben bei Sommer-Spielen Tradition. Es gab zum Beispiel einst 200-Meter-Hindernisschwimmen, Freistil-Speerwerfen, Jonglieren beim Gewichtheben, natürlich Tauklettern und Tauziehen sowie 100-Meter-Matrosenschwimmen. Gut, dass das Schießen auf lebende Tauben gestrichen wurde, und Motorbootrennen mit 20-Meter-Yachten müssen nun wirklich nicht mehr mit Medaillen dekoriert werden.

Stellvertretend sei die (nur) 1904 in St. Louis so populäre Disziplin Kopfweitsprung erläutert. Bei dieser Schwimm- und nicht etwa Leichtathletik-Disziplin wurde von einem Block kopfwärts abgesprungen und unter Wasser bewegungslos eine möglichst große Distanz zurückgelegt. Durchbrach der Kopf oder ein anderer Körperteil die Wasseroberfläche, wurde gemessen. Über welche der aktuellen Disziplinen wohl in 100 Jahren geschmunzelt wird?

1972 München

Fiktion: Usain Bolt sitzt im olympischen Dorf, schaut Fernsehen und sieht live, dass im 100-Meter-Vorlauf der Leichtathleten die Bahn von Usain Bolt leer ist. Fakt: Bei den Olympischen Spielen 1972 in München sitzen die US-Sprinter Eddie Hart, Ray Robinson und Robert Taylor vor dem Fernseher, im Glauben, ihre Viertelfinals würden erst rund drei Stunden später gestartet - weil sie einen veralteten Startplan haben. Hart sieht seinen Lauf - ohne Hart. Ein Angestellter der US-Fernsehfirma ABC bringt die vor Schreck fast besinnungslosen Sprinter ins Stadion. Für Hart und Robinson ist das Rennen vorbei, ohne dass es für sie begonnen hat; Taylor kommt gerade noch rechtzeitig - und gewinnt später die Silbermedaille.

1912 Stockholm

Bei den Spielen 1912 bis 1948 stand nicht nur der Sport im Mittelpunkt. Baukunst, Literatur (Lyrik), Musik, Malerei und Graphik sowie Bildhauerei - für alles gab’s bei den Olympischen Kunstbewerben Medaillen: „Als Vermählung von Körper und Geist“, wie es Pierre de Coubertin, der Vater der Spiele der Neuzeit, ausdrückte. Ihm war bei der olympischen Kunst-Premiere 1912 klar, dass es schwer sein würde, gerechte Urteile zu fällen.

Trotzdem war das Ergebnis niederschmetternd - und doch für ihn ein Erfolg. Von 15 möglichen Medaillen in fünf Kunstbewerben konnten nur sechs vergeben werden. Im Bereich Literatur lag lediglich eine Arbeit eines französisch-deutschen Duos vor. Die Eingangszeile: „O, Sport! Du Göttergabe. Du Lebenselixier.“ Das Duo war Coubertin höchstselbst, der für sein zwischen Frankreich und Deutschland als Völkerverbindung gedachtes Werk olympisches Gold erhielt.

1932 Los Angeles

Wolfgang Ehrl hatte alle Kämpfe gewonnen, auch den gegen Giovanni Gozzi, und wurde trotzdem hinter dem Italiener am Ende Zweiter. Das Regelwerk der Ringer bei den Spielen 1932 in Los Angeles ließ einiges zu wünschen übrig. Die so genannten Fehlpunkte waren’s: Der Münchner Ehrl wirbelte seine Gegner in allen fünf Kämpfen im Federgewicht nach Belieben über die Matte, bekam dafür aber nur Silber, weil Gozzi weniger Fehlpunkte hatte - Wunderwelt Olympische Spiele.

1964 Tokio

Was bei Stella Walshs Obduktion herauskam, war in der Leichtathletik kein Einzelfall: Sie war Hermaphrodit, ein Zwitter. Die aus Polen stammende Stella Walsh wurde am 4. Dezember 1980 als 69-Jährige bei einem Raubüberfall in Cleveland (USA) als Passantin vor einem Supermarkt zufällig erschossen. Bei der Obduktion stellten die Ärzte fest, dass sie „ohne weibliche Geschlechtsmerkmale“ war. Aber als Stella Walasiewicz hatte sie 1932 für Polen über die 100 Meter Gold geholt - als Frau.

Die Medaille wurde ihr nicht aberkannt. Bis zu den Spielen 1964 in Tokio konnte jede Frau, die sich für eine solche erklärte, auch als Frau starten. Dies taten in Tokio zum Beispiel Tamara und Irina Press aus der UdSSR. Tamara siegte im Diskuswerfen und Kugelstoßen, Irina im Fünfkampf, wobei sie im Kugelstoßen rund sechs Meter weiter kam als die Konkurrenz. Seit 1966 werden Geschlechtskontrollen durchgeführt - 1966 verschwanden die Press-Sisters/Brothers von der Bildfläche.

1936 Berlin

Die Leichtathletin Margarete Bergmann war Jüdin und durfte deshalb 1936 nicht zu den Spielen in Berlin - die Nazis hatten etwas dagegen. Die Leistung der Laupheimerin hätte ihr aber als Fünfte der Jahresweltbestenliste von 1936 den dritten deutschen Startplatz bei den Berlin-Spielen im Hochsprung sichern müssen. Doch er blieb frei. Die damals 22-Jährige ging noch 1936 in die Schweiz, von dort mit ihrem späteren Mann in die USA. Im Hochsprung und im Kugelstoßen wurde Margarete Bergmann US-Meisterin. Wenigstens das.

1896 Athen

Erst Schwimmen, dann Triathlon und nun Moderner Fünfkampf: Sheila Taormina ist vielseitig. Die 39-jährige US-Amerikanerin ging 2008 in Peking bei ihren vierten Spielen in der dritten Sportart an den Start. Vielseitigkeit hat bei den Olympischen Spielen Tradition. 1896 bei den ersten Spielen der Neuzeit tanzte Carl Schuhmann aus Münster auf sechs Hochzeiten. Obwohl er nie mit einem anderen deutschen Ringer gekämpft hatte, wurde der Westfale Olympiasieger im Ringen (griechisch-römisch). Auch im Turnen, Gewichtheben und im Weitsprung war Schuhmann Weltklasse. Der Goldschmied holte in Athen noch Gold im Pferdsprung, am Barren sowie am Reck, wurde im beidarmigen Stoßen des Gewichthebens Dritter und war somit damals der erfolgreichste - und vielseitigste - Teilnehmer.

1920 Antwerpen

Edward Eagen wurde 1920 in Antwerpen Olympiasieger im Halbschwergewicht. Soweit so unspektakulär. 1932 bei den Winterspielen in Lake Placid wurde der US-Boxer Olympiasieger im Viererbob von William Fiske. Und damit ist Eagan der einzige Athlet der Welt, der im Sommer wie im Winter bei Olympischen Spielen Gold holte. Übrigens: Bei den (Sommer-)Spielen in Antwerpen war erstmals Eishockey im Programm, was die Spiele auf 146 Tage ausdehnte.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare