Warum die Region Franken für jeden woanders beginnt

Zur Region Franken, die erst seit 2003 Region Heilbronn-Franken heißt, hat nicht jeder ein Liebesverhältnis. Mit der Bezeichnung zu fremdeln, hat Tradition - schließlich rüttelt sie am Selbstverständnis des "schwäbischen Heilbronn".

Die von Uwe Seitzinger eingereichte Leserfrage "Region Franken: Wo fängt sie an, wo hört sie auf?" lässt sich sehr pauschal und sehr differenziert beantworten - und sehr kurz oder sehr lang.

Die pauschale, kurze Antwort lautet: Sie beginnt und endet im Süden in Sulzbach-Laufen, im Osten in Fichtenau (beide Landkreis Schwäbisch Hall), im Westen in Eppingen (Landkreis Heilbronn) und im Norden in Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Gemeindegebiete dieser vier Kommunen erstrecken sich jeweils am weitesten in eine der vier Himmelsrichtungen.

Die Fläche dazwischen, zu den genannten Kreisen kommen noch der Stadtkreis Heilbronn und der Hohenlohekreis hinzu, bildet die Region Franken, seit 20. Mai 2003 als Region Heilbronn-Franken bezeichnet. Klar, dass sich solch ein Zusammenschluss nicht ohne Vorgeschichte formiert.

Entstehungsgeschichte der Region ist nicht ohne

Und so lautet die pauschale, längere Antwort: Baden-Württemberg unterteilt sich seit 1973 in zwölf solcher Regionen, in denen es je einen Regionalverband als Planungs- und Steuerungseinheit gibt. Jener spricht ortsübergreifend etwa bei der Entwicklung von Gewerbegebieten, Supermärkten oder Windparks ein Wörtchen mit. Die Entstehungsgeschichte der Region Franken war in den 1970er-Jahren nicht ohne. Im Stimme-Archiv finden sich Analogien zur Gynäkologie. "Regionale Geburt mit Kaiserschnitt" oder "Geburtswehen um Regionalverband Franken dauern an" - so sind Artikel von damals überschrieben. Knatsch gab es insbesondere um die Besetzung von Posten.

Eine Besonderheit der Region Franken ist ihr Ausmaß: mit 4765 Quadratkilometern ist sie die größte in Baden-Württemberg. Entsprechend braucht ein Autofahrer vom nördlichsten zum südlichsten Fleck gut und gerne zwei Stunden. Und entsprechend divers sind Tauberfranken, Hohenlohe, Zabergäu und Co.

Der Blick ins Stimme-Archiv offenbart zudem, dass sich in den 1990er-Jahren die Stimmen mehrten, die eine Umbenennung forderten. Ein häufig angeführter Grund: Die bundes- oder gar weltweite Verwirrung darüber, wo denn diese Region Franken auf der Landkarte anzutreffen sei. "Unter Franken stellt man sich alles mögliche vor", sagte ein Bürgermeister aus dem Landkreis Schwäbisch Hall laut Zeitungsbericht. Manch einer denke an Nürnberg, ein anderer an Würzburg. Doch an den nordöstlichen Teil von Baden-Württemberg denkt niemand?

Ursprünglicher Name "historisch einwandfrei begründet"

"Als 1973 die baden-württembergische Region Franken aus der Taufe gehoben wurde, nahm man den historisch einwandfrei begründeten Namen ganz selbstverständlich hin", hieß es diesbezüglich in einem Kommentar im Oktober 1996 in der Stimme. Und weiter: "Seinerzeit herrschte freilich eine wahre Regionseuphorie. Hatten doch die Kommunalpolitiker große Hoffnungen in die neugeschaffene Gliederung gesetzt." Doch in Zeiten der zunehmenden Globalisierung und verstärkter wirtschaftlicher Zusammenarbeit, da sollte ein neuer Name her: Region Heilbronn nämlich. Als Großstadt bringe sie die nötige Bekanntheit mit - und sie lässt sich ganz problemlos lokalisieren.

Die Fokussierung auf eine Kommune passte aber nicht jedem. So sprachen sich die Gemeinderäte von Crailsheim und Schwäbisch Hall sowie der hohenlohische CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang von Stetten gegen den Vorschlag aus. "Der traditionsbewusste Freiherr kann sich nicht für den Namen Region Heilbronn erwärmen", hieß es in der Stimme. Schon eher für den neuen Vorschlag Region Heilbronn-Franken, den die Regionalversammlung im Juli 1997 letztlich beschloss.

Bis zur tatsächlichen Umbenennung vergingen noch sechs Jahre, ehe ein neues Landesplanungsgesetz in Kraft trat. Im Frühjahr 2003 war es dann so weit. "Diese neue Namensgebung soll insbesondere die Eigenständigkeit der Region im Verhältnis zu den bayerischen Nachbarn verdeutlichen", stand am 23. April 2003 in der Stimme.

Wie geht es den Menschen mit der Region Franken?

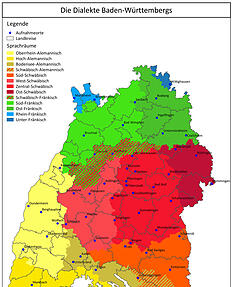

Nun lässt sich die Frage, wo die Region Franken beginnt und aufhört, weitaus differenzierter beantworten als mit einem Blick in die Verwaltungshistorie. Denn mit Franken oder südfränkisch, so nennen Sprachwissenschaftler den von den Löwensteiner Bergen bis an den Rhein gesprochenen Dialekt, können viele Menschen in und um Heilbronn nichts anfangen. Zumal das bedeutet, dass Heilbronner und Karlsruher demselben Sprachgebiet angehören - allen klanglichen Unterschieden zum Trotz. Doch Sprachforschern geht es um identische Muster in Grammatik, Wortschatz und bei Lautverschiebungen. So entstehen ihre Dialektkarten. Und so kommen Heilbronner und Karlsruher zusammen.

Am Tübinger Ludwig-Uhland-Institut werden die baden-württembergischen Dialekte untersucht - etwa mittels Mundartaufnahmen von Einheimischen. Eine Doktorarbeit hat die schwäbisch-fränkische Sprachgrenze untersucht, Aussprache und Dialektworte analysiert, Einheimische etwa danach befragt, wie sie ihre Sprache bezeichnen.

In der Arbeit heißt es: "Im Raum Heilbronn, der nach phonologischen Gesichtspunkten zum südfränkischen Sprachgebiet gehört, ...übernehmen die meisten Sprecher hier die Angabe 'Schwäbisch' für den eigenen Dialekt." Eine Falschaussage seitens der Befragten.

Welche Aussprache auf welchen Dialekt hinweist

Denn anders als im Schwäbischen wird das Kind im Heilbronner Raum nicht zum Kend, der Hund nicht zum Hond und das Feuer nicht zum Fuir. Ein b wird hingegen zu einem w (wie bei Leben oder wie im Ortsteil Biberach: Biwwerich) und aus einem g wird wie beim Wagen gerne ch - zwei typische Lautverschiebungen, die fränkische Dialekte charakterisieren. Es bietet sich also an, genau hinzuhören. Dies wird dadurch erschwert, dass sich Sprache wandelt, Dialekte der Schriftsprache annähern und so weniger Unterscheidbarkeit bieten.

Das Phänomen, seine Sprache fälschlicherweise als Schwäbisch zu klassifizieren, zeigt sich laut der Doktorarbeit auch nördlich von Heilbronn, wo man sich ja noch weiter entfernt von Schwaben befindet, das, rein sprachlich gesehen, erst nach einem schwäbisch-fränkischen Übergangsbereich (siehe Karte), irgendwo an den Grenzen zum Landkreis Ludwigsburg und zum Rems-Murr-Kreis beginnt.

Auch historisch gesehen gehörte der Raum Heilbronn nicht zum Herzogtum Schwaben, einzelne Orte erst nach dessen Ausdehnung zum Herzogtum Württemberg, die Reichsstadt Heilbronn freilich nie. Warum also diese Zuneigung zum Schwäbischen, die sich auch kulinarisch bei Spätzle statt Klößen zeigt?

Schwäbisch scheint hohes Prestige zu haben

Die Doktorarbeit sieht die Eingliederung ins Königreich Württemberg Anfang des 19. Jahrhunderts, die bis heute andauernde Abneigung gegen Baden und das Bedürfnis, sich irgendwo zugehörig zu fühlen, als Gründe. Das subjektive Selbstverständnis weicht vom objektiven Urteil der Wissenschaft ab - schwäbisch zu sein oder zu sprechen, scheint rund um Heilbronn hohes Prestige zu genießen. Also gliedert man sich mal eben bei den südlichen Nachbarn ein. Anders in Hohenlohe. Dort existiert laut der Doktorarbeit ein "sehr genaues Wissen um die Zugehörigkeit der eigenen Sprache" - die in der Fachsprache Ostfränkisch genannte Mundart heißt im Alltag jedoch schlicht: Hohenlohisch.

All das zeigt: Franken scheint für den einen da und für die andere ganz woanders zu beginnen. Helfen da diejenigen weiter, die nicht nur in der Region Franken leben, sondern auch den Namen Frank tragen? Beginnt Franken genau da, wo viele Namensträger leben? Oder andersherum, wo sie sich eben nicht häufen?

Es handelt sich um einen Nachnamen, der oft vorkommt. Bundesweit liegt er auf Rang 55 der häufigsten Familiennamen, in Baden-Württemberg auf Platz 27 und im 74er-Postleitzahlengebiet sogar auf Position neun (die Zahlen stammen aus den 2000er-Jahren). Sagt diese Häufung im Nordosten Baden-Württembergs etwas über die Bevölkerung aus? Macht sie die, die viele Franks als Nachbarn haben, zu Franken? Nicht zwangsläufig.

Was man anhand der Verteilung von Nachnamen lernen kann

Denn der Familienname Frank hat nicht nur den Volksstamm oder das Gebiet Franken als Hintergrund. "Da muss man sehr, sehr aufpassen", sagt Konrad Kunze, emeritierter Literatur- und Sprachwissenschaftler aus Freiburg. "Frank kann einer sein, der aus Franken kommt. Frank ist aber auch ein sehr beliebter Rufname zur Zeit der Entstehung von Familiennamen gewesen. Und dann kommt noch hinzu, dass es auch ein Übername mit der Bedeutung frei sein kann."

Im ausgehenden Mittelalter, etwa ab dem 14. Jahrhundert, kamen Familiennamen auf. Sie entstanden vor allem nach fünf gängigen Mustern.

- aus Herkunftsbezeichnungen wie Baier oder Westphal

- aus Rufnamen, also den Vorgängern von Vornamen (aus Johannes wurden zum Beispiel die Familiennamen Jansen oder Hansel)

- aus Berufsbezeichnungen wie Gaukler oder Hof(f)mann

- aus Wohnstätten wie etwa Neuhaus, was natürlich neues Haus bedeutete

- aus Übernamen, die Wesenszüge oder Körperteile beschreiben, wie Lang oder Schwarzkopf

Einheimische eines Gebiets wurden freilich nicht nach ihrer Herkunft benannt. "Den Namen Schwab haben sie nicht gekriegt, wenn sie in Schwaben gesessen sind", betont Kunze. Sondern dann, wenn jemand aus Schwaben ausgezogen ist und als Neuankömmling von den dortigen Einheimischen so genannt wurde. Analog gilt das für den Familiennamen Frank, der insgesamt häufiger vorkommt als Schwab (bundesweit Platz 212), weil er, wie oben erwähnt, mehrere Hintergründe hat.

Dass Frank im Nordosten Baden-Württembergs präsenter ist als anderswo, muss hinsichtlich der Frage, ob die Menschen hier zu Schwaben oder zu Franken gehören, "nichts besagen", so Kunze. Weder in die eine, noch in die andere Richtung. "Es können ja genauso gut die Vornamen gewesen sein, die bei der Benennung eine Rolle gespielt haben."

Es gibt Namen, die nicht über Dialektgrenzen hüpfen

Es gibt aber tatsächlich Namensgrenzen, die mit Dialektgrenzen zusammenfallen - auch in der Region Heilbronn-Franken. In deren äußersten Osten verläuft die Sprachgrenze, vereinfacht gesagt, zwischen Crailsheim und Ellwangen. Dabei handelt es sich, anders als im Heilbronner Raum, um eine harte Grenze - in einem Dorf wird eindeutig hohenlohisch-fränkisch, im nächsten klar schwäbisch gesprochen. "Ilg, Utz oder Egetemeyer sind typische Ostalb-Familiennamen, die genau bis zur Sprachegrenze bei Jagstzell-Rosenberg-Bühlertann vorkommen", berichtet der Tübinger Sprachwissenschaftler Hubert Klausmann. "Auf der andere Seite, der hohenlohischen, sind sie überhaupt nicht vertreten."

Diese klare Abgrenzung gibt es rund um Heilbronn nicht. "Der Neckarraum ist eine alte Verkehrslandschaft", erklärt Klausmann. "An diesen Verkehrsachsen war der Austausch schon immer groß. So haben sich Familiennamen ausgetauscht, genauso ist es mit der Sprache. Es ist ein großes Übergangsgebiet, wo Dialekträume kombiniert sind."

Und eine Kombination mehrerer Teile ist letztlich auch das, was die Region Heilbronn-Franken ausmacht. Auch wenn so mancher weiterhin mit der Bezeichnung fremdeln wird.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare