„Maskottchen sind sympathisch und wecken Emotionen“

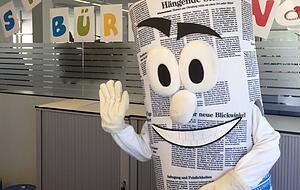

DHBW-Professorin Dr. Yvonne Zajontz spricht im Stimme-Interview über die Wirkung von Maskottchen und wie Vereine, Freizeitparks und Unternehmen sie für sich nutzen können.

Ob Micky Maus, VfB-Fritzle oder Bausparfuchs: Freizeitparks, Sportvereine oder Unternehmen setzen gerne auf Maskottchen, die die Nähe zum Besucher, Fan oder Kunden suchen. Warum funktioniert das so gut? Und wie funktioniert es? Im Interview spricht Professorin Dr. Yvonne Zajontz von der DHBW Heilbronn über die Kraft flauschiger Sympathieträger.

Frau Zajontz, warum ist es ein Unterschied, ob ein Maskottchen Flyer oder Süßes verteilt oder ein schlicht gekleideter Promoter?

Professor Yvonne Zajontz: Maskottchen geben einer Marke oder einem Unternehmen ein Gesicht. Sie sind Werbe- und Identifikationsfigur. Es gelingt ihnen, Aufmerksamkeit zu erregen und Emotionen zu erzeugen. Sie sind Sympathieträger, teilweise sogar Vorbilder oder Ratgeber. Maskottchen – die Wissenschaft würde eher von Markenzeichen, Symbolen oder Werbefiguren sprechen – schaffen ein Wir-Gefühl, eine Art Teamgeist. Und sie sind Botschafter. Manche haben es sogar in die Alltagssprache geschafft.

Welche zum Beispiel?

Zajontz: „Der sieht aus wie ein Michelin-Männchen.“ Das kennt jeder. Oder: „Der geht an die Decke wie ein HB-Männchen.“ Das Michelin-Männchen zum Beispiel gilt als eine der ältesten Werbefiguren, genau wie der Bärenmarke-Bär. Und man redet immer noch über sie.

Wann greifen Unternehmen besonders gerne auf Maskottchen zurück?

Zajontz: Es bietet sich vor allem dann an, wenn man ein schwer erklärbares Produkt verkaufen will. Finanzdienstleistungen zum Beispiel. Denken Sie an den Bausparfuchs. Den kennt jeder. Im besten Fall entwickelt sich über solch eine Werbefigur beim Kunden eine positive Einstellung zum Produkt.

Es sind also längst nicht nur Kinder empfänglich für Maskottchen?

Zajontz: Nein, aber die natürlich besonders. Für Kinder sind Maskottchen wie ein Role-Model, sie haben einen langfristigen positiven Effekt auf sie. Und Kinder sind die Kunden von morgen. Es gibt eine Studie, die besagt, dass Kinder bis 13 Jahre besonders über derlei Markenfiguren angesprochen werden. Bis zu diesem Alter scheinen sie sich viel besser im Gedächtnis zu verankern. Ich zum Beispiel kann mich noch wahnsinnig gut an den Salamander-Lurchi erinnern. Der ist für mich bis heute eine gute Marke. Ich verbinde etwas damit.

Geht deshalb nicht nur Kindern sondern auch Erwachsenen das Herz auf, wenn sie im Disneyland auf Micky Maus und Co. treffen?

Zajontz: Ja, das hat etwas damit zu tun. Wobei speziell Freizeitparks natürlich eine komplette Inszenierung sind, eine surreale Erlebniswelt, in die man eintaucht. Deshalb überträgt sich die Stimmung extrem auf Sie. Maskottchen oder bestimmte Charaktere unterstützen zusätzlich diese positive Stimmung. Deshalb werden Maskottchen auch gerne für Events gebucht.

Dabei können sie gar nicht sprechen – und trotzdem ist man so empfänglich für sie?

Zajontz: Genau. Maskottchen reden nicht und genau das ist für Unternehmen eine sichere Bank. Es gibt keine schlechten Schlagzeilen. Das ist etwas anderes, als wenn man zum Beispiel einen Prominenten bucht, der kurz darauf negativ auffällt. Das hat dann einen schlechten Einfluss auf die Marke und womöglich auf die Kaufbereitschaft beim Kunden. Bei einem Maskottchen kann das nicht passieren.

Auch Sportvereine setzen gerne auf Maskottchen.

Zajontz: Sie sind Bindeglied zwischen Fan und Mannschaft, sie verbreiten gute Stimmung und: Sie sind Sympathieträger, also ein Kundenbindungsinstrument. Meist sind es sogenannte Walking Acts, das heißt jemand schlüpft in ein großes, plüschiges Kostüm und sucht den Kontakt zu den Menschen. Dafür ist etwas Schauspieltalent nötig. Manche Vereine schreiben sogar Lebensläufe oder Steckbriefe für ihre Maskottchen. Und: Es gibt auch welche mit eigenem Insta- oder Twitter-Account. Man kann sie auf die Art als Vorbild oder Ratgeber fungieren lassen. Und natürlich auch ökonomisch nutzen, indem passende Merchandise-Artikel produziert werden wie Stofffiguren, Bettwäsche, Schlüsselanhänger, Tassen und so weiter.

Welche Merkmale sollte ein Maskottchen haben?

Zajontz: Es sollte ein Fantasiewesen sein. Fiktional eigenständig, also frei erfunden. Wichtig ist ein Alleinstellungsmerkmal, es muss besonders sein. Zusätzlich kann man natürlich mit Unternehmens- oder Vereinsfarben oder auch Logos arbeiten. Heutzutage gibt es auch digitale Maskottchen, Avatare mit drei Millionen Instagram-Followern. Aber man hat herausgefunden: Bei Kindern spielen die digitalen Maskottchen keine Rolle. Da muss es die 3D-Variante sein, etwas Greifbares.

Die kann man schließlich auch umarmen.

Zajontz: Richtig, man kann mit so einem 3D-Maskottchen in Kontakt treten. Wie bei einem Teddy, den man umarmt. Für Kinder steckt in der Regel kein Mensch in dem Kostüm, sondern ein Kuscheltier, eine Kunstfigur. Maskottchen arbeiten mit dem Kindchenschema, das heißt, sie haben etwas Niedliches wie große Augen, knuffige Nase, ein freundliches, offenes Aussehen. So entsteht Emotion – und ein Schlüsselreiz, eben zum Beispiel der Wunsch nach einer Umarmung. Das funktioniert übrigens nicht nur bei Kindern, sondern oft auch bei Erwachsenen.

Maskottchen machen also etwas mit uns.

Zajontz: In der Wissenschaft heißt es: „Man wird aktiviert.“ Interessanterweise waren Maskottchen einige Jahre wenig angesagt. Influencer drückten auf den Markt, virtuelle Maskottchen entstanden. Man hat sich von Traditionellem gelöst, Neues probiert. Aber nicht alles funktioniert digital genauso wie in 3D. So ist eine Rückbesinnung zu beobachten. Maskottchen sind nicht out. Im Gegenteil.

Professorin Dr. Yvonne Zajontz von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn ist Studiengangleiterin im Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement mit dem Schwerpunkt Media, Vertrieb und Kommunikation. Die Marketingexpertin ist nicht nur Senatorin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, sondern auch Vorsitzende des Programmbeirats von Radio Ton sowie Gleichstellungsbeauftragte der DHBW Heilbronn. Gemeinsam mit Robert Mucha leitet sie den Verein für Zukunftsvisionen, der das Projekt Schwarmstadt Heilbronn ins Leben gerufen hat.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare