Wie sieht Wohnen und somit die Architektur der Zukunft aus?

Dass bebaute Umwelt, drinnen wie draußen, unser Wohlbefinden beeinflusst, hat nicht zuletzt die Pandemie gezeigt. Aber auch die alternde Gesellschaft, Klimaprobleme und Fragen der Mobilität werden zu Fragen der Architektur.

Für den römischen Architekten, Ingenieur und Architekturtheoretiker Vitruv ist die Architektur die Mutter aller Künste. Die klassischen drei Kriterien Stabilität, Nützlichkeit sowie Anmut und Schönheit, die Vitruv in seiner Schrift "De Architectura" im 1. Jahrhundert vor Christus nennt, gelten bis heute.

Architektur ist immer auch eine Frage des Wohnens, der sozialen Verantwortung und der Mobilität. „Architektur ist, unabhängig davon, wie profan oder anspruchsvoll der Zweck ist, dem sie dient, letztlich die Gesamtheit der durch Menschenhand veränderten Umwelt und damit eine kulturelle Leistung der Menschen“, schreibt Meinhard von Gerkan 1982 in "Die Verantwortung des Architekten". Bei aller Liebe zum Land: Zukunftsforscher sehen die große Menschheit der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Im Jahr 2050, so Prognosen, werden es 70 bis 75 Prozent sein.

Die Zukunft wird von Architekten, Anthropologen, Soziologen, Psychologen und Mobilitätsforschern diskutiert

Die relevanten gesellschaftlichen Herausforderungen wie Energie- und Klimapolitik und die alternde Gesellschaft liegen im städtischen Raum. Hochbau, Städtebau, Landschaftsbau und Innenarchitektur erhalten eine neue Dimension. Die Zukunft der Städte wird von Architekten, Anthropologen, Soziologen, Psychologen und Mobilitätsforschern diskutiert.

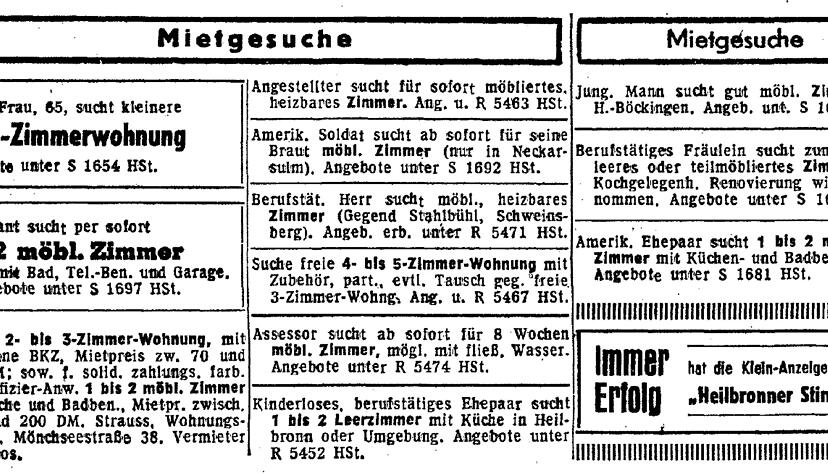

Was tun, wenn Wohnraum knapp und Grünflächen zum raren Gut werden? Bezahlbarer Wohnraum sollte nicht mehr als ein Drittel eines Gesamteinkommens kosten. "Viele sind darüber. Und es geht nicht mehr nur um die Ärmsten der Armen, sondern um den Mittelstand", weiß Silke Ortwein vom Heilbronner Netzwerk Wohnen. Wie sieht Wohnen und somit die Architektur der Zukunft aus? "Beides muss bezahlbar sein, aber auch andere Kriterien erfüllen." Weniger Grundfläche verbrauchen, heißt nicht, einengen. "Wir brauchen keine Hasenställe, sondern nachhaltige, qualitätsvolle Wohnungen." Zur Qualität gehört barrierefreies Bauen, "nachrüsten ist teurer".

Flexibel bauen ist das Stichwort

Silke Ortwein, 58 Jahre, lebt selbst mit Ehemann und ihrer 91-jährigen, pflegebedürftigen Mutter in einem Einfamilienhaus in Bad Friedrichshall. Sie weiß, dass sich der Wohnraumbedarf der Zukunft in Ballungszentren nicht im Einfamilienhaus realisieren lässt. "Flexibel bauen" ist das Stichwort der DGB-Regionssekretärin für Stadt- und Landkreis Heilbronn und Main-Tauber-Kreis: eine variable Architektur, die es zulässt, aus einem Wohnhaus mehrere Einheiten zu machen - je nach Lebensabschnitt.

Standen in Baden-Württemberg 1991 einem Einwohner 36,2 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, waren es 2019 im Durchschnitt 46,4 Quadratmeter. "Architektur muss neue Qualitäten wie Gemeinschaftsräume, Werkstätten und Grünflächen für alle schaffen und dafür in die Höhe bauen." Sind Tiny-Häuser und Mikrowohnungen eine Lösung?

"Tiny-Häuser sind sinnvoll in bestimmten Lebensphasen"

Während es in Karlsruhe, Stuttgart oder Freiburg bereits Vereine gibt und Bürger, die das Thema selbstbewusst und offensiv angehen, scheint das Tiny-Haus in der Region eher eine vorübergehende Option für sozial Schwache und Obdachlose zu sein. "Tiny-Häuser sind sinnvoll in bestimmten Lebensphasen. Für den Studenten, der gerade ausgezogen ist, für Personen auf Montage, aber nicht für jeden", sagt Silke Ortwein und erinnert an den Flächenverbrauch der Wohnschachteln. "Tiny-Häuser müssten gestapelt werden zu kleinen Siedlungen."

Die Idee des Wohnens auf kleinstem Raum findet ihre logische Fortsetzung in Mikroappartements. Kleinst geschnittene Appartements, gruppiert etwa um ein gemeinsames Wohnzimmer. "Ein variabler Mix, der die verschiedenen Lebensphasen mitdenkt und die soziale Durchmischung fördert."

Gerne wird heute auch vom modularen Bauen gesprochen. Die Methode des Moduls, die Vitruv vor über zwei Jahrtausenden erstmals diskutierte, wurde im 20. Jahrhundert vom schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier wieder aufgegriffen. Le Corbusier entwickelte ein modernes Proportionssystem, das der Architektur eine am Maß des Menschen orientierte Ordnung gibt.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare