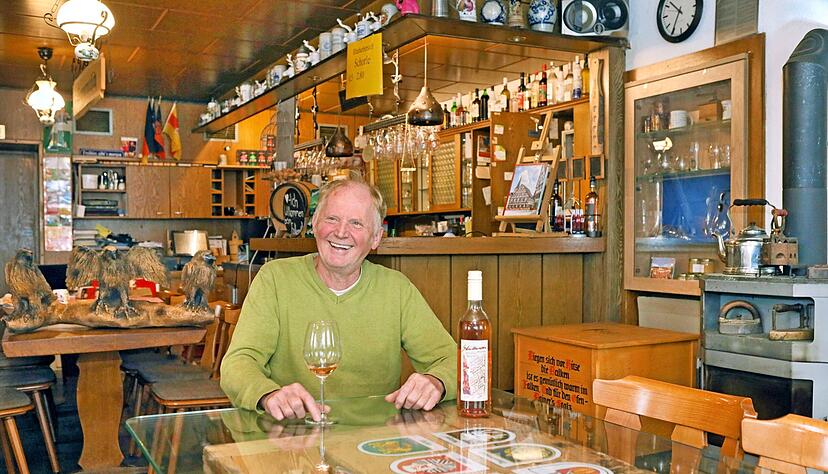

Falkenwirt Rainer Fallmann: "Mir sind Traditionen wichtig"

Seit Ende der 70er-Jahre führt Rainer Fallmann die Gaststätte am Rande der Neudenauer Altstadt. Er engagiert sich vielfältig und hat den Wandel der Stadt miterlebt.

Das Gasthaus zum Falken ist in der Neudenauer Altstadt eine jahrhundertealte Tradition. Ein Falkenwirt wird erstmals im Jahr 1762 erwähnt. Die Gaststätte führt seit dem Jahr 1977 Rainer Fallmann, seine Vorfahren übernahmen die Herberge Ende des 19. Jahrhunderts. Der 64-Jährige fühlt sich in seiner Heimatstadt wohl und bringt sich vielfältig ein. Er engagiert sich im Heimatverein und ist Herbergsvater der Zünfte, die ebenfalls eine lange Geschichte pflegen. Die Entwicklung Neudenaus hat er stets beobachtet. Noch immer genießt er es, durch die schmalen Gassen zu spazieren. Über Traditionen und die Bürger spricht der Wirt im Montagsinterview.

Als Wirt führen Sie seit Jahren das Gasthaus zum Falken in Neudenau. Wenn Sie im Feierabend sind und sich ein ganz besonderes Essen gönnen wollen, was kochen Sie dann?

Rainer Fallmann: Nach der Arbeit bereite ich mir nichts zu. Das wäre viel zu aufwendig. Entweder esse ich, was übrig ist. Das kann man ja nicht wegwerfen. Oder ich nehme mir etwas Kaltes. Abends esse ich eh nichts mehr. Da trinke ich lieber ein Bier oder einen Schillerwein. Ich wollte dieses Jahr sogar ein Schiller-Fest machen.

Den Schiller, also den Wein aus weißen und roten Trauben, wollen Sie stärker in den Mittelpunkt rücken. Sind Sie Traditionen verbunden?

Fallmann: Ja. Ich bin seit fast 45 Jahren Mitglied der Zunft. Im Heimatverein bin ich tätig. Ich verwalte auch den Schlüssel zur Gangolfskapelle. Obwohl es dieses Jahr dort wegen Corona keine Prozession gab, haben mehr Besucher die historische Kirche besucht als in den Jahren mit Prozession.

Was bedeuten für Sie Traditionen?

Fallmann: Mir sind sie sehr wichtig. Ich kann durch Neudenau laufen und weiß, wo früher jüdische Bürger gewohnt haben. Bei vielen Häusern erinnere ich mich sogar daran, wie viele Menschen darin früher wohnten. Ich kann Ihnen erzählen, wo Pferde angebunden waren oder Säue geschlachtet wurden. Ich habe eine alte Liste, die 4000 Hühner, 800 Stück Großvieh und 2000 Schweine aufzählt, die in der Stadt gehalten wurden. Ich kenne sogar noch die Stellen, an denen sich Misthaufen befanden.

Warum ist es so wichtig, so viel über die Geschichte der eigenen Heimatstadt zu bewahren?

Fallmann: Ich will sie einfach weitererzählen. Mancher will ja wissen, wann Häuser abgerissen wurden. Im Heimatverein haben wir für die Gebäude einen Spezialisten, der alles weiß. Häufig lese ich in dem Buch, in dem historische Häuser in Neudenau beschrieben werden.

Bei Ihnen treffen sich die Neudenauer Zünfte, die eine jahrhundertealte Tradition pflegen.

Fallmann: Ich bin deshalb ihr Herbergsvater. Das ist auch selten, denn eigentlich spricht man in den Gaststätten, in denen sich Handwerker treffen, immer nur von Herbergsmüttern.

Sind Sie darauf stolz?

Fallmann: Selbstverständlich. Zünfte gibt es nur noch ganz selten.

Ihre Traditionsgaststätte befindet sich am Rand der Altstadt. Wie hat sich Neudenau in den zurückliegenden Jahrzehnten gewandelt?

Fallmann: Früher habe ich mehr Menschen gekannt. Es wurden viele Häuser verkauft, und von den neuen Bewohnern weiß ich die Namen nicht. Ich nenne sie deshalb oft nach dem Namen der Vorbesitzer. Die Person, die im ehemaligen Pfarrhaus wohnt, ist für mich deshalb "De Edwin".

Wie hat sich der historische Stadtkern in all den Jahren entwickelt?

Fallmann: Es wurde vieles gemacht. Nur noch ein paar Ecken fehlen, dann ist es perfekt. Ich laufe häufig im Städtle rum, da sieht man aber manchmal niemanden mehr. Nicht einmal Katzen sind unterwegs.

Bedauern Sie das?

Fallmann: Schon, aber das hat auch Vorteile für mich. Wenn jemand sitzen würde, wäre ich länger unterwegs. Ich würde mit ihm reden.

Wofür steht Neudenau für Sie?

Fallmann: Ich würde nicht wegziehen.

Sie führen eine Familiengaststätte. War das für Sie eine Berufung?

Fallmann: Ich kannte nichts anderes. Ich bin hierin aufgewachsen und habe sogar erlebt, wie es mal brannte. Ein Gast hat eine glimmende Zigarette in einen Kübel geworfen. Morgens um 6 Uhr hat dann die Feuerwehr die Scheibe eingeschlagen, dann hat es gebrannt. Wir hatten Glück, denn 1798 ist das ganze Haus abgebrannt.

Wie haben sich die Gäste gewandelt?

Fallmann: Früher sind die Leute nur in die Wirtschaft gegangen, um etwas zu trinken und Neuigkeiten zu erfahren. Meinen Großvater haben sie mal abgelenkt, um mitgebrachten Most unter einem Tisch zu verstecken. Wir hatten mal Weinberge und eigenen Wein, wir brannten sogar Schnaps.

Produzieren Sie noch Hochprozentiges?

Fallmann: Nein. Bei uns gab es früher eine Kegelbahn. Das hat sich nicht mehr gelohnt. Aus der Kegelbahn wurden Wohnungen. Für eine Brennerei gibt es viel mehr Vorschriften als früher. Vor zehn Jahren hörte ich damit auf.

War es eine schwierige Entscheidung, auch diesen Teil der Geschichte aufzugeben?

Fallmann: Ja, aber die Gäste bestellen heute eher einen Ramazotti als einen Obstler. Früher schenkte ich eine Flasche Schnaps pro Tag aus, heute ist es eine Flasche im Jahr.

Müssen Sie auch die Speisekarte regelmäßig überarbeiten?

Fallmann: Nein, unsere Spezialität ist Rostbraten. Ich habe nicht viel Großes drauf, es gibt Vesper und Bratwürste. Klar, bei Festen biete ich Größeres an. Dabei hilft mir ein Bekannter. Ich habe als Konditor angefangen.

Vermissen Sie es eigentlich, zwischendurch selbst Kuchen zu backen?

Fallmann: Meine Schwarzwälder Kirschtorte bereite ich noch selbst zu. Ich wollte übrigens als Koch anfangen. Das Arbeitsamt sagte mir aber als Schüler, dass es in Heilbronn keine Ausbildungsstelle gebe. Also begann ich als Konditor. In der Nähe von Bad Mergentheim fand ich schließlich eine Stelle als Koch-Lehrling. Früher hat übrigens kein Wirt allein von der Gaststätte gelebt.

Wie aufwendig ist es, in der Altstadt ein solches Anwesen zu halten?

Fallmann: Außen kann man nichts machen, das Haus ist voller Fachwerk. Wie es weitergeht, wenn ich aufhöre, weiß ich nicht. Die Stadt muss danach schauen, denn sonst gibt es keine Wirtschaft mehr im Zentrum. In Bayern kümmern sich Vereine um ehemalige Gaststätten. Ich schaue deshalb danach, dass alles in Schuss ist, damit es jemand pachten kann. Ich wünsche mir, dass es weitergeht.

Zur Person

Rainer Fallmann hat im Jahr 1978 die Gaststätte von seiner Mutter Elsa übernommen. Die Anfänge des Falken liegen weit zurück, das berichtet der Wirt in der Broschüre, die zugleich die aktuelle Speisekarte ist: Thomas Grißelich wird 1762 erstmals als Falkenwirt erwähnt. Im Jahr 1887 geht die Gaststätte von der Familie Grießlich über zu den Vorfahren des heutigen Besitzers: Bierbrauer und Wirt des Gasthauses Zur Brücke, Thomas Frank, kauft die Wirtschaft für seinen Sohn Theodor.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare