Warum bei Hesselbronn Menschen geköpft, erhängt und verbrannt wurden

Es war ein Ort des Grauens, an den heute nur noch der Flurname erinnert: Jahrhundertelang ließen die Waldenburger Fürsten auf dem Henkersplatz Todesurteile vollstrecken.

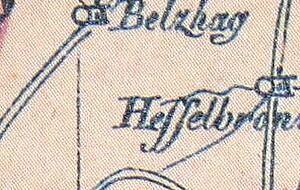

Was die Delinquentin wohl gefühlt haben mag auf ihrem letzten Weg? Das Urteil über Regina Catharina Margaretha Schulz aus Belzhag ist gesprochen. Sie ist schuldig. Des Giftmordes. Vom Waldenburger Gericht aus wird sie im "Schindkarren" auf die "Galgenwiesen" bei Hesselbronn gekarrt. Dort schlägt ihr das Schwert des Henkers den Kopf ab, den der Scharfrichter anschließend neben dem dort befindlichen Galgen auf einen Pfahl spießt. Ihr Körper wird daneben verscharrt.

Dieses Ende ist nicht unbedingt die leichteste Lektüre zum Tagesanfang - hat sich aber genau so zugetragen. Damals im Jahr 1762. Heimathistoriker Andreas Volk hat den Bericht bei Recherchen in einem alten Kirchenbuch gefunden.

Auch Hexen wurden wohl verbrannt

Schulz" Schicksal ist exemplarisch - aber nur eines der ungezählten Leben, die sich damals hier unweit des heutigen Gewerbeparks aushauchen: Denn dort vollziehen die Waldenburger Fürsten in ihrem Herrschaftgebiet das, was die Zeitgenossen als "Blutgerichtsbarkeit" fürchten. Auf dem Waldenburger Lindenplatz wird indes nur Dorfhändel verhandelt - und keine Urteile vollstreckt.

Die zum Tod verurteilten Täter und Täterinnen aus dem fürstlichen Herrschaftsbereich werden erhängt, geköpft - und in besonders schweren Fällen auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt. "Mitte des 15. Jahrhunderts ist der Hinrichtungsplatz in den Quellen als ,Patibulum" erstmals erwähnt", berichtet der Kupferzeller Archivar und Heimatforscher Volk.

Heute indes erinnert Spaziergänger dort nichts mehr an die blutrünstige Vergangenheit des Platzes - nur der Flurnamen "Galgenäcker" weist noch darauf hin. Die letzten Reste vom Galgen und den verscharrten Knochen "könnten beim Bahnbau 1892 plattgemacht worden sein", mutmaßt Volk. In den zeitgenössischen Schriften findet sich nichts darüber.

Erst mit Napoleon endete das Grauen

Mindestens 350 Jahre lang wurden an jenem Ort Menschen kraft Rechtssprechung vom Leben zum Tode befördert. Es müssen Hunderte gewesen sein. Und auch Hexen hat man hier möglicherweise verbrannt, vermutet Andreas Volk. "Es gibt zwar keine erhaltenen Quellen dazu im Archiv, aber es könnte gut sein." Auf historischen Karten wird der Galgen über die Jahrhunderte immer wieder eingezeichnet. Erst das Jahr 1806 - Napoleons Flurbereinigung und Mediatisierung sorgen dafür, dass die fürstliche Rechtsgewalt schwindet - bedeutet das Ende des Hesselbronner Hinrichtungsplatzes. Seine Lage direkt an der damaligen Handelsroute zwischen Öhringen und Schwäbisch Hall ist kein Zufall: "Da kamen natürlich massig Leute vorbei. Die Leichen hingen dort teils am Galgen, bis sie verwest waren. Es ging um Abschreckung - und das Signal: Das Fürstenhaus hat hier die Gerichtsbarkeit inne und vollzieht diese auch", sagt der Historiker.

Die Opfer: Männer und Frauen, alt und jung, arm oder reich. Die Urteile in den konkreten Fällen, die Volk anhand der erhaltengebliebenen historischen Gerichtsakten und Kirchenbücher wissenschaftlich nachweisen kann, lauten auf Mord, Unzucht, Raub, Sodomie oder schweren Diebstahl.

Henker brauchten Nebenjobs

Vor jedem Todesurteil holt sich das Waldenburger Gericht - Richter sind meist Vogte oder Amtsmänner, und auch mehrere Schöffen sind dabei - zur Sicherheit noch die rechtliche Expertise einer Universität ein. Erst wenn das Gutachten der Fakultät vorliegt und die Rechtsmäßigkeit der Verhandlung attestiert, wird das Todesurteil vollstreckt.

Ihren letzten Gang legen die dem Tod Geweihten auf einem Pfad zurück, der in einer Karte von 1783 als "Arme-Sünder-Weg" verzeichnet ist. Als rund hundert Jahre zuvor der Galgen erneuert werden muss, weigern sich viele örtliche Handwerker-Zünfte zunächst: Denn die Arbeit am Richtplatz gilt ihnen als "unehrlich". Doch die fürstliche Herrschaft bittet alle zum Rapport - und dann zur Pflicht.

Ebendiese tut dort auch der Henker. Es ist nachweisbar, dass sich in Löcherholz eine "Scharfrichterwohnung" befunden hat. Reich wurden die Todbringer nicht: Auch ihre Tätigkeit galt in der Ständegesellschaft als "unrein" - und viel Geld war mit der Henkerei nicht zu verdienen. Nicht zuletzt deswegen verdingten sich viele Scharfrichter nebenbei noch als Tierkörper-Beseitiger oder Latrinen-Leerer.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare