Auf den Spuren von Hans und Sophie Scholl in deren einstiger Heimat

Die Hohenloher Hobbyhistorikerin und Künstlerin Renate S. Deck hält die Erinnerung an die von den Nazis ermordeten Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose hoch. Spurensuche in Forchtenberg.

Am Ende zaubert Renate S. Deck ein laminiertes Blatt aus ihrer Aktentasche, darauf steht: „Der Krieg lässt nicht zu, dass der Mensch sein Leben als Mensch beendet.“ Die Worte stammen von Hans Scholl, der 1942 an der Front in Russland kämpfen musste. „Wer hätte gedacht, dass es wieder einmal soweit kommt“, sagt Deck mit Blick auf die Ukraine, den Nahen Osten und andere aktuelle Kriegsgebiete. Nicht zuletzt deshalb hält die Künstlerin und Hobbyhistorikerin die Erinnerung an die 1943 von den Nazis ermordeten Geschwister Scholl und andere Widerstandkämpfer der Weißen Rose hoch: „Als Mahnung, als Warnung. Damit sich so etwas nicht wiederholt. Wehret den Anfängen, auch in unserem Land!“

Renate S. Deck steht an diesem Herbsttag an der Bushaltestelle von Forchtenberg, dem idyllisch gelegenen und ungewöhnlich herrschaftlich wirkenden Ort im Kochertal, wo Sophie Scholl – in ihrer Geburtsurkunde steht Lina Sofie – am 9. Mai 1921 zur Welt kam und wo sie mit ihrer Familie bis 1929 lebte: also bis ihr Vater Robert als Stadtschultheiß abgewählt wurde, „weil er zu tatkräftig und zu liberal war fürs Kochertal“, wie Renate S. Deck weiß.

Auf dem Hans- und- Sophie-Scholl-Pfad durch Forchtenberg

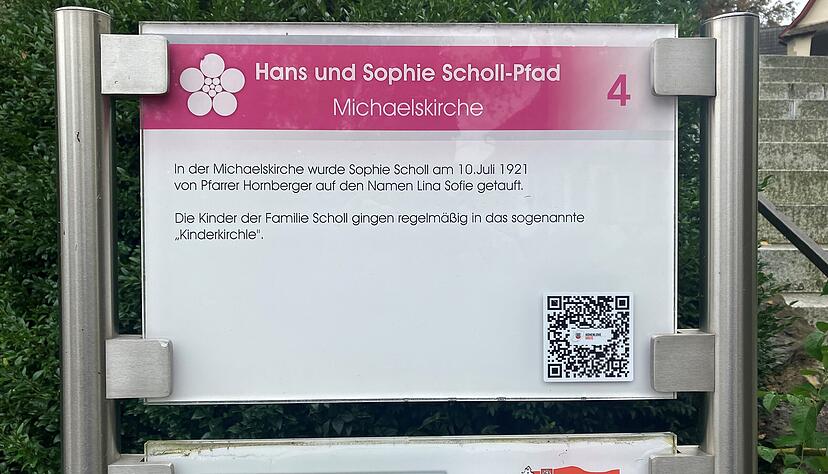

Die heute in Langenburg lebende Künstlerin hat sich vor über 30 Jahren auf die Spuren der Scholls begeben, nicht nur über Bücher und Archive. Vielmehr hat sie Familienmitglieder wie die ebenfalls in Forchtenberg geborene, erst 2020 mit 101 Jahren verstorbene Elisabeth Hartnagel, geborene Scholl, Freunde und etliche andere Zeitzeugen interviewt. Ein Resultat ihrer Forschungen ist eine lehr- und bilderreiche Ausstellung, die seit 2004 im Würzburger Tor in Forchtenberg zu sehen ist, derzeit aber im Rathaus. Ein anderes ist der 2006 angelegte Hans- und-Sophie-Scholl-Pfad durch Forchtenberg. An zwölf Stationen geht er auf besondere Aspekte der Familiengeschichte ein. Tafeln und eine Broschüre helfen weiter, im Idealfall aber die Initiatorin selbst, Renate S. Deck. Sie sprüht nur so vor Detail- und Insiderwissen.

„Da saß die kleine Sophie immer“, weiß die Historikerin und deutet auf ein vergilbtes Foto vom Rathaus, auf dem rechts unten ein kleines Mädchen zu erkennen ist. „Dort, wo heute der Ratssaal ist, kam sie zur Welt.“ Die Schultheißenfamilie lebte damals tatsächlich an der Wirkungsstätte des Vaters. In der gegenüberliegenden, gut gewärmten Bäckerei wurden die Kinder samstags in die Badewanne gesteckt, bekamen „einen Kaba, eine Brezel oder eine Anisschnitte“, weiß Deck aus erster Hand.

Direkt daneben führt die Kirchensteige steil bergauf. Winters diente sie als Schlittenbahn – bis zum Milchhäusle am Kocher. In der Nacht vor ihrer Hinrichtung habe Sophie einen Traum gehabt, der fatal an diesen Ort erinnerte, so berichtete es die Mitgefangene Else Gebel.

Der Taufname von Sophie Scholl lautete Lena Sofie - mit f

Vorbei an einem Ruhebänkchen am Pfarrhaus und blühenden weißen Rosen, eine Sorte, die dank Deck tatsächlich den Namen der Widerstandsgruppe trägt, erreicht der Pfad die Michaelskirche mit Michael Kerns Alabaster-Kanzel und dem Taufstein von J. A. Sommer, an dem „Lina Sofie“ getauft wurde. Die Scholls waren im Übrigen tief gläubig, Mutter Magdalena hielt sogar ab und an die Kinderkirche. Im urigen Pfarrgarten unterhalb der Schlossruine inszenierten die Scholls mit den Pfarrerskindern selbst geschriebene Theaterstücke. Über Kleinkinderschule, Schulhaus und Würzburger Tor schließt sich der Kreis. Deck wirft noch einen Blick zum barocken Teehaus der Familie Karle, das den Kindern beim Spielen als Schloss diente, und zum Kocher, wo Sophie und Hans schwimmen lernten, zwischen Badesteg und Trauerweiden.

Hintergrund zu Familie Scholl

Hans (1918–1943) und Sophie (1921–1943) Scholl waren die bekanntesten Mitglieder der Gruppe „Weißen Rose“. Sie wurden am 23. Februar 1943 wegen ihres Widerstandes gegen Hitler und den Nationalsozialismus zusammen mit Christoph Probst in München hingerichtet. Ihre Eltern waren der Politiker Robert Scholl (1891–1973) und Magdalena Scholl, geborene Müller (1881–1958). Die Familie lebte 1920 bis 1930 in Forchtenberg, wo der liberale Vater bis zu seiner Abwahl Bürgermeister war, bis 1932 in Ludwigsburg, dann in Ulm. Sophie und Hans hatten vier Geschwister: Inge (1917–1998), Elisabeth (1920–2020), Werner (1922–1944, vermisst in Russland) und die früh verstorbene Thilde Scholl (1925–1926).

Kommentare öffnen Stimme.de

Stimme.de

Kommentare