Weingärtnerverein kämpft für den Weinbau im Jagsttal

Der Weingärtnerverein Möckmühl setzt sich für den Erhalt der Kulturlandschaft rund um Möckmühl ein. Warum die Anbaufläche immer weiter schwindet, obwohl es Interessenten dafür gibt.

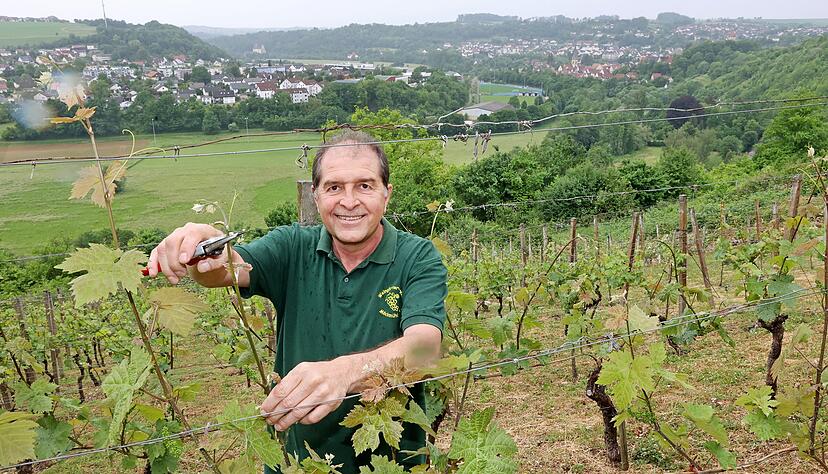

Wenn über den Weinbau im Landkreis Heilbronn gesprochen wird, denken wohl die wenigsten ans Jagsttal. Trotzdem gibt es dort einige fleißige Wengerter, die es sich zum Ziel gesetzt haben, das Kulturgut zu erhalten. Hierfür steht der Weingärtnerverein Möckmühl, sagt Vorsitzender Uwe Buzecan. Allerdings hörten immer mehr Weinberg-Besitzer aus Altersgründen auf. Die Arbeit in den Steillagen, wo vieles mit der Hand gemacht werden muss, sei auf Dauer zu mühsam, erläutert er. So schwinde die Weinbaufläche seit Jahren. Waren es auf der Gemarkung Möckmühl 1952 noch 15 Hektar, seien es heute weniger als 7,5 Hektar mit 17 Winzer und 22 Rebsorten.

Es gibt zwar junge interessierte Männer und Frauen, die Wein anbauen möchten, weiß Uwe Buzecan. "Regionale Lebensmittel und etwas selbst zu machen liegen im Trend." Die Menschen wollten die Arbeit aber nur machen, wenn ihnen der Weinberg gehört und sie Investitionen etwa in neue Reben selbst steuern könnten. Eine Pacht sei oft unattraktiv. "Von den Besitzern will aber kaum einer verkaufen", bedauert Uwe Buzecan. Werde ein Weinberg nicht bewirtschaftet, wachse er schnell zu. Ihn später wiederzubeleben, dauere Jahre. "Es ist schade, dass die Weinlandschaft so langsam verschwindet."

Die Genossenschaft Unteres Jagsttal produzierte einen Schillerwein

Mit dem Weingärtnerverein steuert Buzecan mit einem motivierten Team gegen, sagt er. Seit der Gründung im Jahr 1927 hat sich einiges in der Ausrichtung verändert. Damals waren es knapp 150 Mitglieder, die das Ziel hatten, Interessen zusammenzubringen und zum Beispiel gemeinsame Bestellungen zu machen, erklärt Uwe Buzecan, der seit 2011 Vorsitzender ist. 1952 entstand außerdem die Weingärtnergenossenschaft Unteres Jagsttal, zu der mehr als 100 Winzer aus unterschiedlichen Gemeinden gehörten. "Es wurde Wein aus Möckmühl, Widdern, Siglingen und Neudenau abgeliefert", weiß Uwe Buzecan. Die Genossenschaft vermarktete die eigenen Weine auch, produziert wurde als erstes ein trockener Schillerwein aus allen Rebsorten.

2012 löste sich die Genossenschaft wegen zu geringer Rentabilität auf, der Weingärtnerverein Möckmühl bestand hingegen weiter und belebte im selben Jahr die Kelter in der Stadt wieder, erzählt der Vorsitzende. "Sie war zuvor nur noch als Sammelstelle genutzt worden." Ihre Trauben ab sofort zur Genossenschaftskellerei Heilbronn zu bringen, das lohnte sich für die wenigsten Wengerter, weiß Uwe Buzecan. Zumal sie im Jagsttal immer acht bis zehn Tage später mit der Lese dran seien als in Heilbronn und im Weinsberger Tal. "Es ist hier immer zwei bis drei Grad kälter", erläutert Uwe Buzecan. Das passe nicht so gut zusammen.

Die Kelter in Möckmühl wurde wiederbelebt

Manche hörten 2012 ganz auf mit dem Weinbau, andere entschieden sich, eigenen Wein zu machen, berichtet Uwe Buzecan. Um das zu ermöglichen schaffte der Weingärtnerverein alle notwendigen Geräte an. So kann heute wieder jeder seine Trauben in der Kelter Möckmühl pressen lassen, baut seinen Wein zu Hause aus und kann ihn zum Abfüllen wiederbringen. Voraussetzung ist, dass man Mitglied im Verein ist. Das nutzen laut Buzecan private Wengerter aus Möckmühl und Umgebung. Derzeit zählt der Verein rund 70 Mitglieder.

Wer sein Produkt vermarkten möchte, könne es bei der Amtlichen Qualitätsweinprüfung an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbaum (LVWO) in Weinsberg prüfen lassen und danach verkaufen. "Auch wir als Verein, wollten einen eigenen Wein machen", erzählt Uwe Buzecan. 2018 war es erstmals soweit, dass ein Schillerwein aus den Trauben der Mitglieder gemacht wurde. Ihren Schillerwein schenken sie immer beim Wengerterfest im August aus und verkaufen ihn beim örtlichen Edeka, bei Haus & Rad sowie beim Weingärtnerverein direkt.

Traditioneller Wein aus roten und weißen Trauben

Der Schillerwein hat im Unteren Jagsttal Tradition. Er wird aus roten und weißen Trauben gemacht, die zusammen gekeltert werden. Der sortenreine Anbau war in der Vergangenheit im Terrassenanbau untypisch, erklärt Uwe Buzecan, Vorsitzender des Weingärtnervereins. Der Anbau von vielen verschiedenen Sorten sicherte auch in klimatisch raueren Jahren die Ernte.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare