NS-Vergangenheit: Historikerin überführt Heilbronner Ex-OB der Lüge

Dr. Susanne Wein hat die braune Vergangenheit der Heilbronner Stadtelite beleuchtet. Ein Ex-OB hat bezüglich seiner NS-Zeit gar gelogen. Und ein bekannter Unternehmer in den 1960er-Jahren Bücher eines Holocaust-Leugners verteilt.

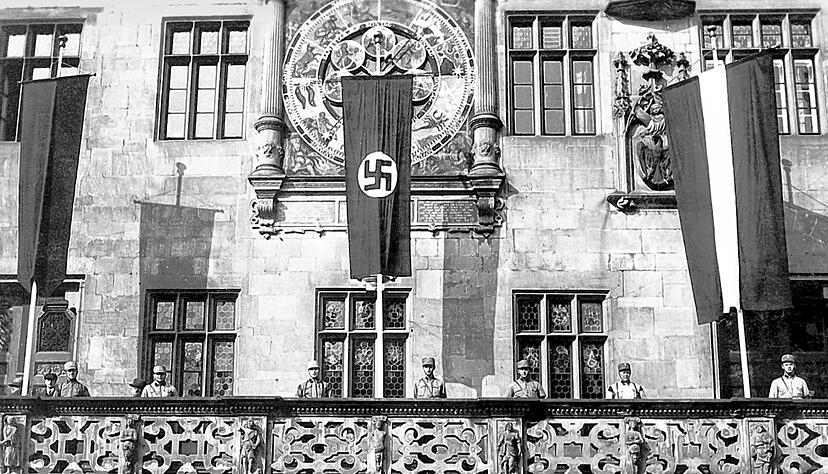

Hinter dem etwas sperrigen Titel steckt jede Menge gesellschaftlicher und politischer Sprengstoff: "Kontinuitätslinien in der Heilbronner Stadtelite von der NS-Zeit bis in die 1960er Jahre." Unter dieser Überschrift beleuchtete Historikerin Dr. Susanne Wein am Dienstag im Stadtarchiv die Karrieren von Ex-Nazis in der Heilbronner Nachkriegsgesellschaft.

Von 210 untersuchten "wichtigen Personen" seien 56 Prozent früher in der NSDAP gewesen, also mehr als die Hälfte, sagte sie. Wein nennt dies "überraschend hoch und gravierend" im Vergleich zu den nur zehn Prozent der Gesamtbevölkerung im NS-Staat. Von 81 Heilbronner Amtsleitern der Nachkriegszeit seien 51 früher in der Hitler-Partei gewesen, von 22 Präsidenten des Rotary-Clubs zwölf, von 23 Schulleiterin ebenso zwölf. Neun braune Honoratioren seien von der Stadt gar besonders geehrt worden: mit dem Ehrenring oder Straßennamen.

Kontinuität in der Nachkriegsgesellschaft: Bewusstsein für Opfer des NS-Regimes fehlte

Diese Zahlen werfen ein bezeichnendes Licht auf die Nachkriegsgesellschaft insgesamt. Die Bürger wollten von Entnazifizierung durch die Amerikaner nicht viel wissen, sahen sich eher als Opfer, stellten sich gegenseitig einen "Persilschein" aus. Wie überall in der BRD habe das Schlussstrich-Denken vorgeherrscht. "Man handelte so nach dem Motto: vorbei, verschweigen und vergessen", sagte Wein. Dabei habe ein Bewusstsein für die Opfer des NS-Regimes und für "die Zusammenhänge von Mitmachen bei der Ausgrenzung und den Verbrechen fast vollständig gefehlt".

Die freie Historikerin ging auch auf einzelne Karrieren ein. Manch einer mit dunkler NS-Vergangenheit habe nach 1945 den Wohnort oder Landkreis gewechselt, wo ihm keiner "unangenehme Fragen" stellte. Zum Beispiel Werner Gauss, der es vom NSDAP-Schriftleiter in Öhringen zum ersten Pressesprecher der Stadt Heilbronn brachte.

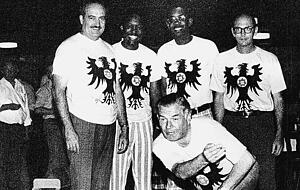

Gartenmarkt-Unternehmer Hugo Kölle: Noch in den 60er-Jahren ein Altnazi

Für "ideologische Kontinuität" stehe Hugo Kölle. Obwohl er als Bürgermeister in Heilbronn nach Richard Drauz und Heinrich Gültig der drittwichtigste Nationalsozialist war, sei das gesellschaftliche Ansehen des Gartenmarkt-Unternehmers als Teil der heimischen Wirtschaftselite weitgehend erhalten geblieben. Und: Noch 1962 habe der Juden-Drangsalierer an 25 Schulen Bücher des Holocaust-Leugners David L. Hoggan verteilt.

Regelrecht der Lüge überführt hat Wein keinen geringeren als den späteren Bürgermeister von Neckarsulm (1955-1967) und OB von Heilbronn (1967-1983): Dr. Hans Hoffmann (1915-2005). Der gebürtige Preuße hat seine NS-Mitgliedschaften und Führungsposition laut Wein "stets verschwiegen". Die Lücken in seinem Lebenslauf seien "zeit seines Lebens nicht publik geworden".

Bereits 1931, also noch vor Hitlers Machtübernahme, sei er "in der Zeit der alten Kämpfer" der Hitler-Jugend (HJ) beigetreten, 1934 der NSDAP. 1940 kam er zur berüchtigten SS, 1941 stieg er in den Rang eines SS-Oberscharführers auf. 1940/41 arbeitete der promovierte Volkswirt in der Bergwerksverwaltung der "Reichswerke Hermann Göring" in Kattowitz. Bis Kriegsende 1945 war er Offizier der Wehrmacht.

Hans Hoffmann machte mit Lügen Karriere: Bürgermeister in Neckarsulm und OB in Heilbronn

"Sicherlich nur weil er seine NS-Mitgliedschaften und seinen SS-Rang verschwiegen hatte", so folgerte Susanne Wein schlüssig, konnte Hoffmann bereits im August 1945 in Karlsruhe für anderthalb Jahre in der amerikanischen Zivilverwaltung als "Personnel Manager" arbeiten. Treffend stellte Wein fest: "Es darf bezweifelt werden, dass Hans Hoffmann 1955 in Neckarsulm als Bürgermeister hätte kandidieren können, wenn seine SS-Mitgliedschaft bekannt geworden wäre."

Genau so habe er 1967, als er sich erstmals in Heilbronn für den Posten des Oberbürgermeister zur Wahl stellte, unvollständige Angaben über seine Vergangenheit gemacht und die NSDAP-Mitgliedschaft geleugnet. Andernfalls hätte ihn die SPD gewiss nicht als ihren Kandidat zugelassen. 1977 erhielt Hoffmann den Ehrenring der Stadt, 1980 und 1983 je ein Bundesverdienstkreuz. Der Ehrenring könnte ihm nun posthum entzogen werden.

Gibt es im Stadtteil Kirchhausen eine Straße, die nach Hoffmann benannt ist?

Die Dr.-Hoffmann-Straße in Kirchhausen ist übrigens nicht nach ihm benannt, sondern nach einem gleichnamigen Arzt. Dies stellte nach dem Vortrag SPD-Stadträtin Marianne Kugler-Wendt klar, die wie viele Besucher lange und rege über die spannenden Forschungsergebnisse diskutierte.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare